??高劍波、胡啟月、劉彬、

鐘飛騰、陳定定

北京師范大學

【導讀】 昨日,美國國務卿布林肯發來國慶祝賀。與前三年蓬佩奧的致辭相比,今年布林肯增加了“美國尋求與中國合作”的內容。各界關注的是:美國說辭“反復橫跳”背后,其戰略到底有多大延續性?自我國新任駐美大使上任后,美方的對抗語氣似有略降,這是否意味著兩國關系迎來緩和轉機?

“不要看他說什么,要看他做什么”。拜登執政后的種種跡象表明,以中國為主要戰略競爭對手,已是美國主流政治精英思考中國問題時的基調與共識。鑒于美國仍是世界最強國家和國際秩序主導者,無論我們的意愿如何,中國都將不得不面對這場競爭。至于能否在競爭中繼續自身發展,能否將競爭引到良性方向,則部分取決于我們能否客觀全面地認識美國的政策、戰略與行事邏輯。

輿論風向的變化對分析中美關系有一定參考價值。北京師范大學高劍波教授團隊深挖近30余年國際媒體數據,通過構建“雙邊關系指數”,定量定性地刻畫了中美關系的“質變”過程。這里“質變”是指“美國通過聯合多方勢力實施全球戰略布局,以遏制中國崛起”。研究發現,兩國的輿論沖突在2010年后顯著上升了一個臺階,且在隨后7年里,始終維持這一狀態。2015-2017年,中美合作態勢已降了一個臺階。特朗普執政前,美國對中方更多的是外交層面的戰略謀劃。特朗普執政4年中,中美關系發生重大變化,美國制定了更詳細的應對方案,并打破了美國政府多年來堅持的接觸戰略說法,從戰略和戰術上主動出擊打壓中國。

本文發表于《文化縱橫》2021年第5期, 僅代表作者觀點,特此編發,供諸君思考。

中美關系發生質變了嗎?

基于海量媒體數據的定量考察

▍導言

2021年1月20日,在選舉爭議和沖擊國會事件的喧囂中,拜登正式宣誓成為美國第46任總統。3月3日,美國國務卿安東尼·布林肯就拜登政府對外政策發表首份演講,將中國視作21世紀美國面臨的最大地緣政治考驗,同一天發布的美國《國家安全戰略臨時指南》也持同一論調。自2020年美國大選時,就有許多學者開始討論拜登如果上臺,華盛頓方面在對華政策上會有何種變化,這些變化又會給中美關系帶來怎樣的影響。塵埃落定的此刻,國內學界關于兩國關系未來的猜測似乎都已走向不容樂觀,“脫鉤”“持久博弈”“競爭”的聲音不絕于耳。至今唯一尚未達成共識的是中美關系是否有了質變,若有,質變自何時而始?當然,更重要的問題是中美關系未來會如何演化及如何應對。

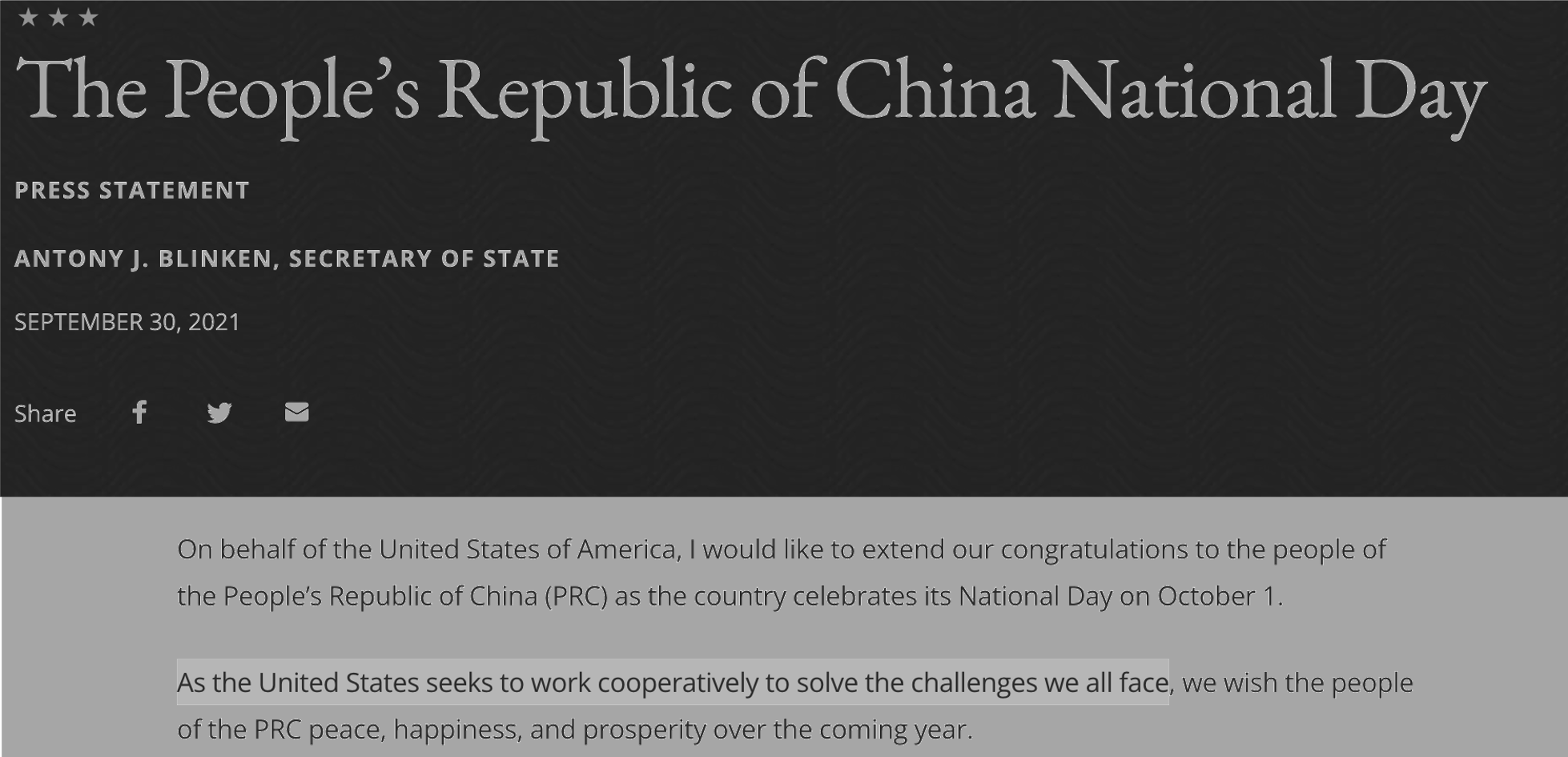

(昨日,美國國務卿布林肯在美國國務院網站上發表聲明,祝賀中國人民國慶節快樂)

(昨日,美國國務卿布林肯在美國國務院網站上發表聲明,祝賀中國人民國慶節快樂)

自2017年特朗普入主白宮以來,其鮮明的個人風格及背后強大的鷹派團隊,通過貿易戰將中美關系帶進了一個新的軌道,因此,很多學者認為2017年應該是美國對華政策發生根本性變化的關鍵節點。但除少數學者認為特朗普執政以后,中美關系已開始發生質變,大多數學者認為中美關系并未發生質變,或離質變僅“一步之遙”,事情真的是這樣嗎?目前來看,無論是現實主義者還是自由主義者,都在改變對中美關系的預期。但正是在現實事件這個關鍵問題上,我們還掌握得不夠充分。例如,有學者認為,中國很多決策者和學者之所以對特朗普領導下的中美關系發展前景產生重大誤判,是分析方法出了問題,過分看重關鍵決策者,排除了美國整個官僚系統、政府以及各個層面人物的影響。因而,在進行抽象的理論思考時,更要注意全面準確地分析中美關系事實性的變化。

為精確把握上述問題,首先須明確界定中美關系發生“質變”的含義。盡管近年來關于中美關系是否發生質變的討論甚多,但鮮有學者對中美關系的“質變”給出明確的界定。鑒于此,本文將中美關系的“質變”定義為:“美國通過聯合多方勢力實施全球戰略布局,以遏制中國崛起”。此定義主要強調了兩點: 1. 美國認為中國的崛起已對其造成了巨大威脅; 2. 美方意識到僅憑一國之力不足以遏制中方的發展,需聯合多方勢力。

在此基礎上,要進一步對中美關系進行可靠的判斷,定量和定性分析必須融合。因此必須找到一個可靠的包含政治、經濟、貿易、軍事、外交、法律、教育、科技、文化、民意等各種信息的數據庫。本文認為,能夠恰當地反映各個方面信息的單一數據庫只能是全球新聞。因此,本文選擇全球海量媒體數據庫GDELT(Global Database of Events, Language, and Tone,以下簡稱GDELT)作為數據源,目前該數據庫也已被國內外學者用來研究各種問題。選定了合適的數據庫后,才有可能通過定量分析對中美關系的變化發展進行更加全面地描述,以反映包括政客、官僚體系和各個層面人物的影響。

▍GDELT及其在雙邊關系中的應用

GDELT是關于全球所有人類活動事件的新聞媒體報道事件集,涵蓋了全球絕大多數語言的新聞媒體報道,其覆蓋國家/地區及語言仍在持續增加。目前,該數據庫已經包含了自1979年1月1日以來全球超過6.5億條新聞事件數據,占全球新聞報道的98.4%,是一個TB量級的數據庫。數據庫現在已更新到2.0版,每15分鐘更新一次。該數據庫記錄的每個事件都包含了參與國家/地區的信息,并有兩個Actor——Actor1和Actor2。其中,Actor1為事件主動方,Actor2為事件被動方。若某一事件的兩個Actor為不同國家/地區,表示該事件為國際事件,其他情形均為國內事件。GDELT包含20個大類、300多個小類新聞事件類型,還提供了諸如戈登斯坦因子(Goldstein Scale,簡稱GS,刻畫兩個參與主體之間的合作/沖突的程度,其分值范圍為-10到10分,-10和10分別代表最強烈的沖突和最積極的合作)、平均語調(Avg Tone,刻畫新聞媒體報道的情感程度)、事件發生地、時間等重要信息。

GDELT的上述特征為諸多社會問題的定量研究提供了極大的便利。近年來,國內外不少學者利用該數據庫開展了國際關系量化研究的嘗試,所用方法包括事件分值的加和、事件分值的均值以及事件被報道次數的加和等。然而,現有關于衡量雙邊關系程度的方法均存在一定的不足。我們的研究表明,各國年度事件數/GS加和與GDP之間存在著很好的線性關系(對數坐標下),以1979~2019年GDELT中各國的事件數為例,詳情見圖1。這意味著一國經濟實力越強,與其相關的事件越多。故使用絕對量來衡量雙邊關系的做法欠妥。另外,嚴重程度不同的事件對雙邊關系造成的影響也不同,例如,沖突程度為-1的事件(即使被大量提及)可能對雙邊關系造成的影響微乎其微,相反,沖突程度為-10的事件(即使被提及次數較少)也可能會對雙邊關系造成很大影響。更重要的是,現有的方法無法從定量層面解答中美關系質變與否的問題,更難言準確揭示其關鍵的時間節點。本文使用GDELT數據構建雙邊關系指數(Bilateral Relationship Index, BLR),希冀為上述問題提供有效而準確的答案。

圖 1 1979~2019 年 GDELT 中各國(a-c 由各圓圈表示)?

事件數量與 GDP(單位:美元,現價)雙對數下的相關性

注:將事件數改成 GS 加和,結果類似。上面3個圖表現實,在1985、2009、2019年,GDP越高,相關事件數量越多。

就雙邊關系而言,政府(官方)層面的態度通常被認為是關系走向的重要表征,但國際關系的行為體(代理人)除政府外,還有一些非政府組織,如跨國公司、利益集團、國際政府組織等。為了比較中美政府和非政府間來往的差異,我們從1979年到2020年12月的GDELT的新聞事件中分離出了三類事件,新聞事件類型包括中美全部新聞、中美任意一方含有政府(GOV)的事件、中美雙方均含有GOV的事件。它們的數量列于表1。從表1中可看到,中美雙方均含有GOV的事件數為42323,而中美間全部的事件數為2092876,后者是前者的49.5倍;而中美任意一方含有GOV的事件數為372314,中美間全部事件數是其5.6倍。如表1所示,中美間所有事件數的時間序列遠高于雙方均含有GOV的事件數的序列,即中美雙方所有新聞比限定為GOV新聞時包含著更多更全面的信息。隨著全球化的不斷深入,兩國間交往的方式和途徑越來越豐富,政府層面以外的互動在影響雙邊關系中所起到的作用更加不容忽視,因此,為更準確地衡量雙邊關系,應全面系統地考慮兩國間各種形式的交往行為。

表?1?中美兩國新聞事件數量

一般情況下,兩國間發生的事件會對雙邊關系造成持續性的影響。雖然持續時間的長短具有很強的不確定性,一般來說,持續時間很少超過一年。因而,研究國際關系尤其是雙邊關系時,時間尺度的選取也很重要。若研究選取的時間尺度太大(如年度),則可能由于時間精度不夠而無法觀測較小時間尺度內兩國雙邊關系的動態變化,甚至可能誤判兩國關系的走勢;另一方面,兩國間發生的事件對雙邊關系的影響亦很少是即時的,因此,選取太小的時間尺度,如日頻,也是不必要的。基于上述原因,本文利用GDELT的月度數據來定量考察中美雙邊關系的演變,且不限定事件角色。

考慮到在兩國交往過程中,沖突與合作共存,因此本文基于GDELT構建一種計算中美雙邊關系的方式時將沖突和合作分開計算,這既有助于表征相同時間節點上兩國在沖突與合作層面的雙邊關系的程度,又利于觀察兩國在沖突與合作層面雙邊關系的動態演變。我們定義合作/沖突雙邊關系指數(Bilateral Relationship Index)BLR為:其中一國在另一國的國際事務中的合作或沖突的貢獻×兩國間一段時間內累計的合作或沖突的占比。根據上面的計算方法,BLR的值介于[0,1]之間。基于該方法,任意兩國間的BLR指數均可計算。需要說明的是,在GDELT中,就國際事件而言,其涉及的兩個Actor,Actor1為事件的主動方,Actor2為事件的被動方,這意味著對于兩個國家(i, j),BLR與BLR是不同的。此現象可以歸因于兩國的實力差距,當兩國國家實力相差過大時,較弱的一方在交往中會更關注強勢的一方,從而形成一種不對稱現象,這種現象在雙邊關系中普遍存在。其后果之一是“塑造了大國和小國各自不同的關注視角,加深了雙方在交往中的錯誤感知,進而引發兩國間沖突的不斷升級”。因此如果要利用量化結果全面地把握雙邊關系,應分別考慮弱勢國家作為主動方和強勢國家作為主動方的兩個視角。當然,除國家實力外,雙邊關系還會受諸如意識形態、地緣環境、國家安全等多重因素的影響。

客觀而言,早期中美兩國的國家實力存在較大差距,相對應的,中美關系也會具有顯著的不對稱性。作為“知己知彼”中的重要一環,本文將首先關注中方作為事件的主動方(中國為Actor1,美國為Actor2)時,中美雙邊關系指數的演化。同時,結合前文關于中美關系質變的界定,我們也將關注華盛頓方的關鍵對華政策及其針對中國的重要戰略布局動作。

(2009 年后,中美關系的沖突呈現出上升態勢,已抵達新的階段)

▍中美雙邊關系的動態演變

中美沖突(BLR-)和合作關系(BLR+)指數的時間序列詳見圖2和圖3,其中紅線和藍線表示趨勢線(窗口為25個月),灰色曲線為兩個指數的時間序列,分辨率為1個月,其上布滿了各種波峰,它們對應一些中美間發生的特殊事件(部分特殊事件已標注在圖上)。圖2中曲線的上升表征雙方的沖突關系加強,下降意味著雙方的沖突關系減弱。圖中灰色曲線顯著凸出的幾個波峰分別對應著早期的“五八”事件、2001年南海撞機事件、2010年2月奧巴馬在白宮會見達賴,以及去年7月份中美關閉總領館事件;圖3中曲線的上升表征雙方的合作關系加強,下降則意味著雙方的合作關系減弱,圖中灰色曲線凸顯出的幾個波峰分別對應著中美兩國領導人互訪和發表聯合聲明等重要事件,如1997年10月江澤民訪美、1998年6月克林頓訪華、2001年4月雙方就撞機事件談判、2002年2月布什訪華、2009年11月中美建交30周年雙方發表聯合聲明、2011年1月胡錦濤訪美以及2015年9月習近平訪美等。可見,本文所構建出的中美關系指數能顯著捕獲兩國互動的關鍵事件,并刻畫其演化脈絡。事實上,對任意兩國間的BLR指數來說,其時間序列的波峰都能與兩國間發生的重要事件相對應,并很好地反映雙邊關系的動態變化,因此不需要進一步構建統計模型以驗證構造的雙邊關系指數是否合理。

仔細觀察圖2,我們會發現,中美劇烈的沖突在1999年已經發生。不過,需要注意的是,這種急劇的變化,主要是由于當時發生了美國導彈擊毀我駐南聯盟大使館事件。從實力對比看,中美差距極大,美國并沒有聯合多方勢力實施戰略布局來打壓中國。因此,該時間點不能被稱作“質變”。此后,因為2001年的“9·11”事件以及之后長達9年的伊拉克戰爭,中美關系的沖突并沒有持續上升,反而快速下降至較低的水平,并在2008年之前基本保持在這一狀態。2009年,中美關系的沖突呈現出上升的態勢,至2010年已經穩定在更高的水平上,顯然,中美關系的沖突已經抵達新的階段了,這是否意味著中美關系已然發生了質變?為更確切地展示這兩個臺階的實際差距,本文選取了2003年1月~ 2008年12月和2010年1月~ 2016年12月兩個時間區間,分別計算紅色曲線的均值,前者為0.041,后者為0.069,二者近乎兩倍之差(利用原始數據計算,分別為0.041、0.072,因此兩者的差異更大),可見中美關系在2010年以后確實上升了一個臺階,且在隨后的7年時間里,始終維持著這一狀態。

圖2 1997-2020 年中美沖突層面的雙邊關系指數

注:中美沖突指數(BLR-),其中灰色曲線的分辨率為月度,紅色曲線是窗口為25個月的趨勢線,右上角內嵌子圖中的黑色曲線反映的是2021年1月至2月25日,以7天為一窗口的中美沖突關系指數。

“冰凍三尺非一日之寒”,在兩國關系抵達質變點之前,應當有一個醞釀的過程。就中美關系而言,圖2顯示2009年中美關系的沖突呈現上升態勢,這一年是理解中美關系轉變至關重要的一年。現在看來,事情轉變的起點是南海。2009年3月,我國在南海攔截美軍“無瑕號”海洋偵測船。3月12日,美國總統奧巴馬在白宮歡迎我國外交部長楊潔篪,強調提高美中兩軍對話水平和頻率的重要性,妥善處理敏感問題。7月,美國東亞事務助理斯科特·馬歇爾(Scot Marciel)在國會聽證會上強調,美國不承認中國對南海的一些具體權利。馬歇爾還表示,美方在與中方的討論中明確指出了這一點,并強調美國船只將一如既往地在國際水域合法作業。從中方的政策立場看,2009年7月,我國召開了第十一次駐外使節會議,胡錦濤主席在會上指出,“我國發展已站在新的歷史起點上”。?2009年12月,我們在哥本哈根氣候峰會上沒有回應奧巴馬的呼吁。次年7月,希拉里在越南表示,美國在南海擁有國家利益。

實際上,2009年以來,美國的戰略力量已逐漸向亞太地區轉移,其目的就是為了遏制中國的崛起。顯然,美國認為中國的崛起已對其造成了巨大威脅。同時,美方也意識到僅憑一國之力不足以遏制中方的發展,需聯合多方勢力。2010年1月,希拉里在檀香山發表關于亞太區域框架建構的講話,著重強調美國在該地區的持續參與和領導地位,并將首要原則闡述為:將雙邊聯盟關系作為美方區域參與的基石(cornerstone)。接下來的一年里,中國周邊安全態勢趨緊,美國趁機頻頻動作。具體表現為——

東北亞地區:

1.2010年3月“天安”號警戒艦沉沒事件發生,朝鮮半島局勢動蕩,美國迅速以此為契機,強化美韓軍事同盟,與韓國舉行了一系列針對性軍事演習,甚至一度意圖將航母引進黃海地區。

2. 9月,中日圍繞釣魚島及其附屬島嶼的爭端日漸加劇,中日之間的關系降至建交以來的冰點。10月,美國國務卿希拉里與日本外相前原誠司于夏威夷進行會晤,明確強調“尖閣列島”(我國稱“釣魚島”)屬于1960年《美日相互合作與安全條約》第五條的范圍,并聲稱“美方致力于履行保護日本人民的義務”。

3. 11月,受“延坪島炮擊”事件影響,東北亞地區的不穩定性急劇增加,國際社會也因此變得愈加不安。12月,美日韓在華盛頓舉行部長級三邊會談,商討朝核問題并發表聲明,著重強調三國在維護亞太地區和全球的穩定與安全方面的共同利益。

南亞、東南亞地區:作為南亞最大的國家,印度具有舉足輕重的地緣政治意義,自然也是美國推進亞太地區戰略的重要伙伴。

1. 2010年6月,美國、印度舉行首次戰略對話,國務卿希拉里稱贊印度是不可或缺的合作伙伴,奧巴馬則言稱美印關系將是21世紀決定性的伙伴關系。

2. 11月6~9日,奧巴馬高調訪印,在議會發表講話,支持印度長期以來爭取成為聯合國安理會常任理事國,并宣布了149億美元的貿易協議。

3. 11月14日,亞太經濟合作組織高峰會的閉幕當天,與會九國同意奧巴馬的提案,將于來年的APEC峰會上完成并宣布泛太平洋伙伴關系協定(Trans-Pacific Partnership,TPP)綱要,美國實際上成為亞太區域小型世貿組織的領軍國,此舉戰略意義非凡。

南太平洋地區:在“亞太再平衡”的大背景下,南太平洋地區的地緣戰略作用也開始引起華盛頓方面的重視。時任美國東亞及太平洋事務局助理國務卿的庫爾特·坎貝爾(Kurt M. Campbell),在聽證會上強調美國太平洋大國的身份,指出太平洋地區對亞太地區的穩定至關重要,并敦促當局不要忽略亞太方程中的太平洋國家因素。

圖3?1997-2020 年中美合作層面的雙邊關系指數的時間序列

注:中美合作指數(BLR+),其中灰色曲線的分辨率為月度,藍色曲線是窗口為25個月的趨勢線。

綜上所述,2010年以來,美國在全球的戰略布局有條不紊地進行著,尤其是整個環太平洋地區,針對中國的戰略布局已基本成形。

尚有其他證據表明2010年是一個質變的時間點。2008年全球金融危機之后,世界經濟格局發生了重大變化,中國的GDP總量于2010年超越了日本,躍居世界第二。不僅新聞數據、GDP、包容性財富都表征2010年是中美雙邊關系發生質變的時間點,中美制造業增加值的時間序列(圖4)也指示了這一時間節點——2010年,中國在制造業增加值這個重要的指標上超過了美國,而且優勢還在逐年擴大,華盛頓方面無法再坐視不管。此外,中國于2013年超過美國,成為全球最大的貨物貿易大國。奧巴馬政府執政后,雖然與中方領導人多有互訪,中美在經濟方面也有諸多合作,圖3中的藍色曲線也顯示出了上升趨勢,但通過觀察圖2中的紅色曲線,我們可以發現,中美兩國的負面狀態已明顯回升至“9·11”事件發生之前。前文提到,2010年,美方多次間接介入中國對外事務,特別是釣魚島撞船事件,并在中方周邊海域舉行了一系列軍事演習。1月美國對臺軍售、2月奧巴馬在白宮宅邸會見達賴,中方對此反應激烈,中美關系的負面狀態至此上升并維持在一個新的臺階。

圖4 2004-2018 年中美制造業增加值的時間序列(單位:億美元,現價)

數據來源:世界銀行

通過上述定性與定量分析的充分結合,我們有理由判斷中美關系早已發生了質變,其真正的時間節點是2010年。值得注意的是,圖3顯示2018年3月開始,中美沖突方面的BLR呈快速上升態勢(對應紅色曲線快速上升),是否意味著中美關系再次發生“質變”?導致曲線上升的原因是美方以巨額貿易逆差為借口發動的貿易爭端、2019年年底在中國武漢暴發的新冠肺炎疫情,及之后發生的雙方互相關閉總領館等事件。總的來說,在特朗普執政期,中美關系的主要特征是美方單方面主動出擊打壓中國,美方并沒有努力在全球組織同盟以遏制中國,因此,中美關系在這段時間內并未發生“質變”。

雖然2010年是中美關系質變的一個時間點,但更多的是外交層面的戰略謀劃。特朗普執政的4年,中美關系有了新的重大變化,即制定了更加詳細的應對方案,并打破了美國政府多年來堅持的接觸戰略說法,從戰略和戰術性上積極、主動出擊去打壓中國。從圖2可以清楚地看出來:紅色曲線在2017年以后快速上升,拜登執政后也沒有改變這種趨勢(具體的,可以觀察圖2中右上角的內嵌子圖:自拜登上臺以來,表征中美沖突關系的黑色曲線與其左側的灰色曲線基本位于同一水平上)。意識到這一點,就能確切明白拜登領導的新政府將會如何調整中美關系:其沖突的基調不會改變,正所謂兵勢一交,豈能卒解。

▍結語:中美關系的現狀與未來

總而言之,在對美競爭中,能否及時準確地預見各種不利態勢并提前準備好應對之策十分重要。本文基于全球海量媒體事件數據庫,首次將一個國家在另一個國家整體國際交往中的重要程度作為權重納入考量,構造了適用于任意兩國的雙邊關系指數(BLR)。在此基礎上,我們利用中美兩國間1997~2020年間月度雙邊關系指數,考察了中美關系演化的歷史脈絡,并與定性分析相結合,得出若干重要發現:

一、兩國沖突方面的時間序列在2010年后顯著上升了一個臺階,且在隨后的7年時間里,始終維持著這一狀態,且前后兩個臺階的差距接近兩倍,這意味著中美關系早已發生質變,其時間節點為2010年。另外,GDP、包容性財富、中美制造業增加值也指示了這一關鍵時間節點。因此,我們認為2010年是中美關系發生質變的時間節點。

二、2015~2017年,中美雙方在合作方面的態勢已經降了一個臺階。這預示隨后的中美關系可能會變得困難。假如當時我們預見到了這一點,也許貿易戰的前期,中方可以應付得更好一些。

三、特朗普執政前,美國對中方更多的是外交層面的戰略謀劃。在特朗普執政的4年中,中美關系有了新的重大變化,即制定了更加詳細的應對方案,并打破了美國政府多年來堅持的接觸戰略說法,從戰略和戰術性上積極、主動出擊去打壓中國。2021年年初的中美BLR指數的時間序列顯示,拜登領導的美國政府并沒有改變這種策略的跡象。也就是說,未來一段時間里,中美關系沖突的基調不會改變。

2020年12月,日本經濟研究中心與英國商業和經濟預測中心不約而同地預測,中國經濟總量將于2028年超過美國。雖然經濟總量第一不等價于真正的實力第一,但自1893年起美國穩定的全球經濟總量第一的位置將被置換這一可能性,對美國人的心靈無疑會造成重大的沖擊。可以預料,美國絕不會拱手相讓,中美交鋒不僅仍將持續,并且烈度還會加大。當前國際環境復雜多變,特別是持續至今的中美貿易爭端與新冠疫情,使得中美間戰略不信任的風險加劇,因此以定性和定量相結合來考察雙邊關系很有必要。準確掌握兩國關系發展的歷史脈絡及未來走向,及時監測兩國關系的關鍵變化,并制定更加靈活適用的對策,才能夠在兩國交往中真正掌握主動權。

本文原載《文化縱橫》2021年第5期,原題為 《中美關系發生質變了嗎?基于海量媒體數據的定量考察》 。歡迎個人分享,媒體轉載請聯系本公眾號。