吳強

在一個充滿敏感詞的互聯網話語時代,充斥著各種語義混論的現象,但是很少有一個詞像“中產階級”,其詞義和社會的自我理解都存在著如此的混亂和不確定。但在過去幾年間,從城市馬拉松運動到海外購物大軍的興起,從最近的雷洋案到國家主席緊急呼吁善待“中間收入群體”,一個似乎語義模糊實則越來越清晰的中產階級,前所未有地被快速聚焦在政治舞臺當中。中國的中產階級是如何煉成的?本文旨在厘清有關中產階級的敘述,以哈特和奈格里的分眾理論為基礎,遞進提出一個中國背景下的理論假說,即強制計劃生育與中產階級的加速形成的關系,在此基礎上展望其未來的政治意義。

階級、身份和中產

階級話語在過去20年的中國市場經濟的公共話語中逐漸淡化,不能不說是一件奇怪的現象。畢竟,在“前30年”里,階級話語和階級斗爭一直是社會生活的主旋律。從那之后,隨著階級斗爭路線的淡化,不僅“階級”迅速從公共話語中消失,“工人階級的消失”也成為社會學界的一個唏噓話題。進入21世紀,才先后出現了權貴階級、新農民工階級和新中產階級的使用,似乎,知識分子與公眾的階級意識隨著這些階級的可見度上升而復蘇。

而理論上,是階層以及社會分層理論,在1992年后的20余年里逐漸取代了階級和階級分析的理論地位,只有在意識形態部門和權力部門的內部報告上還能偶見階級的字眼。而對階層的劃分依據,無論復合了多少指標如收入差距、社會地位、職業等,都屬于垂直態的結構,投射了研究者本身固有的等級差序。

與此同時,在這樣一個階級識別的混亂時期,特別是圍繞經典的馬克思主義的階級定義——對生產資料的占有關系——而發生的國企改革之后,所謂身份認同,曾經在很長的時間段里平行甚至主宰著階級結構,在階級認同淡化的市場經濟時代,再次成為公眾主要的認同依據。那就是干部與群眾、黨員與非黨員、非農與農業戶口等,以及這些身份的細化,如高干或領導干部,以及一個特殊的身份——知識分子,和一些社會邊緣身份/群體如“兩勞釋放人員”、“小姐”等。這些新舊混合的身份認同,一方面幫助人們識別、劃分著各種新舊社會群體,另一方面繼續頑強地嵌入一個垂直的社會等級差序,影響著學界的社會分層劃分,也反映了公眾的權威主義心理,一個近乎前現代的等級觀念,也就是階級概念的前身。

在《德意志意識形態》一文中,青年馬克思和恩格斯首先區分了前近代的等級和近代出現的階級。他們從人格、階級和自由的角度,談到作為人格的個人和階級的個人的結合在前近代是與生俱來的,而在近代則是偶然的,并且以自由的名義,以此區分等級與階級,進而,階級的整體性則是在對抗中產生的——即通過階級斗爭產生的。這是我們今天理解階級形成的起點。

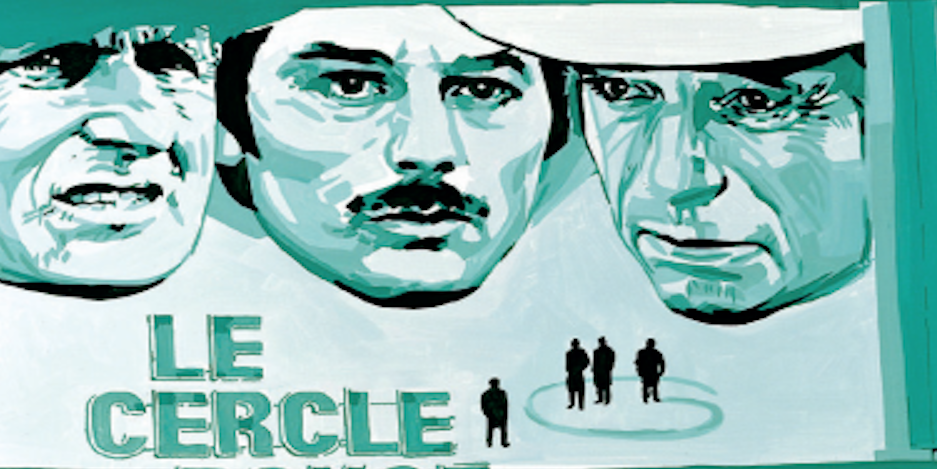

以大革命前夜的法國為例,社會分為三個等級:僧侶、貴族和第三等級。這第三等級,也就是普通人,包括農民、商人和知識分子,占人口的96%,承擔著納稅義務,是被僧侶和貴族支配之下的被統治階級。法國大革命的起因之一,就是因為一位名叫約瑟夫·西耶斯的僧侶,在1789年1月出版的一本政治小冊子《第三等級是什么》,而點燃了革命之火。不過,這個看似與中產階級相去甚遠的“第三等級”概念,在今天同樣可能被喚醒,然后建立起中產階級的自身想象:2013年出品的電影《第五等級》,就源自1965年底特律的一份無政府主義報紙,相對于主流媒體的“第四等級”,而指代那些中產階級內部的反叛群體,如今天的博客作者和黑客群體,特別是維基解密創始人阿桑奇所代表的覺醒。

不過,傳統的中產階級,在“新中間階級”出現并且指代了中產階級之前,卻指的是資產階級,即布爾喬亞。在霍布斯和斯密的17世紀是如此,在19世紀馬克思主義的無產階級與資產階級斗爭的時代也如此,中產階級即所謂布爾喬亞小資產階級。直到別爾嘉耶夫,相對列寧主義以及俄羅斯傳統對社會中間樣態的排斥,首次并反復提出了新中間階級的概念。別爾嘉耶夫第一次從基督教的角度論述了馬克思主義的起源,也批判了馬克思-黑格爾的反個體主義路線。沿著馬克思的路徑,但也有區別,別爾嘉耶夫在《個體主義與馬克思主義》(Personalism and Marxism)一文中區分了個人主義(individualism )和個體主義(personalism),階級正是人類個體的思想抽象,而馬克思意義上的無產階級在他看來,并無思想可言。以此為基礎,別爾嘉耶夫提出了個體主義的社會主義,他也因此被稱作無政府主義的馬克思主義者,反映著俄羅斯20世紀初新興中間階級的想法,他們幾乎不被當時的任何政黨或革命所代表。

戰后,德國社會學家達倫道夫的《工業社會的階級和階級沖突》一書終于系統性地論述了新中間層(階級)的興起。與馬克思關于勞動階級同質化的預想相反,這一興起是伴隨著(1)股份公司的所有者和經營者分離;(2)依據熟練勞動程度的不同而出現社會分層;(3)通過教育流動而實現一般化;(4)因社會平等的進步而否定了無產階級貧困化等結構性變化而出現的。達倫道夫對中產階級的這一論述,很快成為20世紀下半葉的主流,但實際上,圍繞中產階級如何煉成的問題,爭論才剛剛開始。

中產階級的結構位置和可見度

因為,在過去30年間,中國中產階級的形成似乎正以一種前所未有的加速度進行,不僅那些新興中產階級內部認識混亂,連其中可能最有階級建構意識的知識分子和公民積極分子也不知所措,甚至至今不肯承認這一社會事實,似乎還打亂了政府治理的節奏:面向新興中產階級的經濟政策——供給側改革,被迅速擴充到“善待中間收入群體”的政治關懷。這在傳統的中產階級理論看上去頗難解釋。為什么會發生如此戲劇性的變化?

問題在于,如何確定這個階級的位置以及它與其他階級的關系?馬克思之后,現代的階級分析方法都把階級位置及其復雜性作為主要關懷,如美國社會學家賴特所列舉的五重復雜性:從階級關系推導出的階級位置復雜性;個人在階級位置中的復雜性或多重性;階級位置短暫特征的復雜性,如職業和職位;階級關系中的階層;以及家庭和階級關系。

本文對中產階級的關懷同樣不基于經典的生產關系,而是對應賴特的階級位置社會學,試圖沿著韋伯主義對“階級處境”的路徑,關心特定階級的生活機會,從他們的市場處境或者財產效用來辨別其“結構性位置的集合”,也就是根據他們的消費主義傾向來判斷中國中產階級的形成,進而聯結其家庭和階級關系。不過,這種個體主義的階級觀或許能解釋階級的形成,卻不能解釋階級在當下和未來會如何成為一個獨立的社會力量。因此,需要同時注意到法國社會學家杜克海姆的職業團體理論,不是如傳統階級分析者對他的《勞動分工論》的忽視,而是深入到一個階級邊界模糊而職業團體邊界清晰,卻也呈現內部碎片化的中產階級結構內部。

傳統理論所指的中產階級是基于職業分工的,是那些專門職業群體如律師、醫生和工程師。當資本主義的股份公司模式日益發達,職業經理人就逐漸成為中產階級的主要職業代表,貫穿了幾乎整個20世紀對中產階級的嚴苛判斷標準。他們以專業知識和技能享受較高的報酬和社會地位,區別于企業主構成的資產階級和主要出賣勞動的工人階級,也區別于所謂的上流階級。但是,20世紀80年代后,新技術革命造成了一個規模不斷膨脹的“非物質生產”群體,再次改變了中產階級的構成。如哈特和奈格里所強調的,這個“非物質生產”勞動,是“生產觀念、符號、代碼、文本、數據、圖像和其他類似產品”,也就是“影響力勞動”,通過腦力活動同時影響人們的身體和大腦,改變人們的感覺,如輕松、舒適、滿意、興奮或情感等。[1]

這一勞動形式前所未有地形成了共同生產的可能性,并且使得共同抵抗資本成為可能,也就是均等的抵抗機會,形成了哈特和奈格里所謂的分眾(Multitude)的概念,它區別于舊的勞動階級,也第一次彌合了勞動階級和傳統的中產階級概念。哈特和奈格里對分眾概念的論述,超越了職業、團體和收入等傳統階級的標志,而是以創造性勞動和開放的網絡聯結來定義一個社會中間層,它內含了無數差異性,因此不能被化約為單一的認同或者統一體。這大不同于傳統的中產階級理解,倒是很近似別爾嘉耶夫一個世紀以前對“個體社會主義”的期望。而且,更重要的,這一新階級是生命政治意義的概念,并不完全等同于福柯意義上在自由主義框架內對生命、健康、衛生、壽命和出生率等人口因素實施的治理藝術,而是在生命政治生產(biopolitical production)意義上的,“不僅限于嚴格的經濟學的物質生產,也觸及到生產社會生活、文化和政治的所有面向”。然后,在這一生命政治意義上,分眾蘊含著均等的抵抗機會,也可能把整個社會空間變為政治劇場。如此,才能理解1999年西雅圖以來,世界范圍內新中產階級的崛起和新社會運動高潮之間的關系,包括從占領華爾街運動到中東革命。

而類似卻更早的說法,如著名管理學者彼得· 德魯克1994年所做的觀察(這位睿智如阿爾伯特· 赫胥曼在管理學天才之外對社會的洞察智識遠被忽視了),工人階級作為歷史上第一個因為工業革命而具有高度可見性的底層階級,在進行了一個世紀之久的馬克思意義上的無產階級斗爭后,隨著新的產業革命創造了規模更為龐大的以知識和專業技能為基礎的社會分工,在戰后逐漸不可逆轉地沒落了,并成為通過福利國家體制與政府達成合作的自利階級。取而代之的,特別是1980年代之后,是新技術革命帶來的廣泛知識分工的、近乎普遍化的中產階級。這一階級受益于戰后擴大的高等教育和遞增的知識經濟和崗位,逐漸成為幾乎所有經濟產業和部門的主要勞動力。由此,一個德魯克意義上的深遠的社會轉型時代開始了。

因為知識經濟的擴展,中產階級的基礎從少數職業者到普遍的知識崗位,知識分子與中產階級職業的界限也變得空前模糊。另外,維系階級差異、制造階級意識的,自然不可能重復工人階級19世紀以“讀書”而覺醒、以“斗爭”體現可見度的道路,他們從來不是一個如工人階級一般有著清晰界限和高度認同的團體。相反,從一開始,他們就存在著各種內部差異性,如同杜克海姆強調的職業團體區分。其中,還包括以消費的差異性來追求相互認同,在貌似攀比的時尚風潮下,這一消費主義卻是以中產階級們的追求差異化,而不斷擴大并制造著中產階級內部的階級區分,進而形成所謂“社會階級”。

只不過,這些因為追求消費的差異化所努力體現的階級位置集合——其社會階級和政治觀點之間的關系,并非通過階級的無意識,而是如布爾迪埃所說,要么引入一套政黨機制,要么就是由知識分子的話語所生產的“階級的精神氣質”來填補。[2]以此顯示中產階級的社會可見度,刷新中產階級的存在感,也就是突出其社會階級的意義。如齊美爾對都市生活的“與別人不一樣”的消費的理解,不止有炫耀的成分,更是以此加強都市生活中短暫卻緊密的人際聯系,同時也加強著每個個體作為人的獨一無二的不可替代性的普遍人性,一種從歷史中解放出來的個人所希望的自己與別人有所不同的理想。[3]其結果,有如“神奇的魔力”,這些新興中產階級“戲劇性展示”的消費主義傾向卻可能產生集體認同,并通過集體認同從而認清自己與他人。這就是奈格里和哈特所說的廣義上創造性的非物質生產的符號勞動如何占滿全部的社會生活。

所幸,歷史上但凡此類社會轉型,總不乏德魯克這樣的知識分子作為社會行動者為之代言。右派的列奧· 斯特勞斯和左派的安東尼奧·奈格里都注意到,霍布斯時代亦然。他的名著《利維坦》以自然法意義的權利觀即“人性公理”來對抗權力,勇敢地為當時新興的中間——資產階級的市民社會代言,開創了現代政治的道德哲學。但是,今天中國社會的傳統知識分子雖然遵奉著現代知識分子的定義,卻更襲自儒家的事君傳統,喜開“圣言”卻獨立在更為廣闊的階級沖突之外,對新興中產階級興起的社會事實視同不見,仿佛自身就是一個封閉的知識階級,類似于阿倫特所描述的,這不過是19世紀受歧視的猶太人與統治者保持合作關系從而超然于民族和階級沖突之上。他們或許以維也納小組的猶太知識分子的智識和沙龍為榜樣,卻不明白同樣定居維也納的弗洛伊德如何以他的性欲–精神分析為整整一代的中產階級卸下了道德的重負。所以,如果對照霍布斯時代,中國知識分子的矯情和曖昧無疑是一個恥辱。

一言以蔽之,消費主義創造著中產階級,頗類似民間俗語常說的“越花越有”。也基于此種消費主義解釋的中產階級觀,中國的中產階級或許還未培養出足夠的知識分工體系,或者還繼續依附在一個權貴資本主義的龐大體制下,但是,卻因為淘寶購物、互聯網支付和境外旅游的快速增長,在過去的十年里迅速形成了一個強度可觀的消費主義浪潮。事實上,根據OECD發展中心2010年的一項研究,中國的新中產們正在成為世界領先的消費群體,2007年他們平均每周花費大約9.8小時購物,大大超過刻板印象中消費主義泛濫的美國,后者只有3.6小時;更有超過40%的中國受調查者承認,購物是他們最熱衷的休閑活動。麥肯錫2013年估計,這意味著到2022年中國的城市消費者將有75%達到年收入9000?34000美元,即中產行列。當高頻消費已經成為去不掉的慣習,中國市場還成為世界上最大的汽車市場,一個新階級或許就此誕生。他們,連同上層階級對奢侈品的消費,在2014年達到1060億美元,占世界奢侈品消費份額的46%,其中76%消費發生在海外。[4]

雖然規模占人口比例尚低(12%),而且居民消費支出占產出的比例只有37%,遠低于全球平均水平的61%,但這已經改變了他們與國內產業結構的關系,甚至與精英階級的關系。

“獨子繼承制”的生命政治生產

但是,這僅僅反映了作為經濟階級和社會階級的中產階級。從哈特和奈格里對(中產)階級定義的屬于生命政治維度的強調,它不僅是政治斗爭的結果,中國中產階級的快速增長乃至可見度——社會力量的爆發還有其內生原因,除了記者、知識分子這樣的社會行動者,還需要進入生命政治范疇的生育、家庭、財產和階級的關系,構想它們到底如何改變著慣習和事物之間的共謀關系。

很多人尚且難以同意非傳統的消費主義解釋,如消費越多越中產,追求差異化消費也可能是中產內部碎片化的一個驅動或者證明,那么,他們大概更難以相信中國特色的國家主義的計劃生育政策居然可能也在加速制造著中產階級。其實,這一假說并不奇怪。例如,在過去幾年的女權主義爭論中,就出現了一種論調,由于計劃生育的一胎化政策無意中起到男女新生代的家庭和教育資源的平均化作用,從而保證了較之以往更多的女性有機會接受高等教育從而進入較高階級,這部分女性對計劃生育以及國家主義所提供的“性別機會”頗有好感,而反對那些反對計劃生育的主張,并對“二胎化”憂心忡忡。

其實,女性教育機會本身就可以作為中產階級擴大的一個衡量指標,何況女權主義運動本身在歐美的歷史進程中,都屬于中產階級范疇的運動,反映著中產階級的性別和權利意識的變遷。與此相關,在中國過去30年的經濟發展中,諸多研究都表明,生育率變化與人類發展指數(HDI)、經濟增長、開放度乃至財富累積等中產階級形成的衡量指標,有著幾乎唯一的顯著相關性。而且,生育率變化引致的中產階級的擴大,與前述消費主義所證實的中產的地域分布也高度重合,呈現集中于東部沿海省份,然后向內地逐漸擴散的態勢。這意味著,中產階級的形成不僅可能是計劃生育部門強力推行計劃生育的一個非意向性結果,也似乎超出了傳統人口社會學研究的視野。

我們知道,中國的生育率從1970年代初開始呈現快速下降趨勢, 從 1970 年的 5. 8% 下降到 1980 年的 2.2%、 繼而下降到 2000 年的 1.8% 左右,甚至有推測說為1.6%。與此同時,表明人口老齡化和生育率下降的人口總撫養比快速上升,到2013年已經達到353,即每1000個工作人口要撫養222個兒童和131個老人,超過成熟社會的臺灣省,提早進入到一個老齡化社會。老齡化社會的特征是老人撫養率超過12%,如日本等老齡社會的老人撫養率。也因此,在類似人口研究結果的嚴峻壓力下,中國政府今年開放了二胎政策,試圖有所改變這一發展趨勢。

這一“提早”進入高齡和少子社會的“危險”信號,也許正包含著認識中產階級形成之快超乎意料的另一個解釋。國內相關研究表明,因為一胎化對教育和其他的投入有減少儲蓄率、增加消費的效應,而老齡化則正好相反。而且,生育率最早降低的沿海省份,對人力資本增加、和人類發展指數都有貢獻,且因貿易開放度差異,相對內地而言,在過去30年都與當地經濟增長有明顯相關性,并呈向內地逐漸擴散的趨勢,這一再佐證生育率降低與收入增加的正相關性。

進而,如果考慮到30年的大跨度和同時進行的老齡化趨勢,便意味著計劃生育不僅因為刺激了人力資本的家庭內集中,而且對代際間財富積累也有集中效應。通過計劃生育和市場經濟、高等教育普及和開放市場等社會條件的結合,從而加速造就了一代新的中產階級。證明之一,不僅如聯合國統計的人類發展指數(HDI)從東南沿海到內地的分布與生育率降低地圖高度匹配,而且,萬事達公司2016年對中國婦女高等教育先驅指數的測算,中國該指數為66.3,高于亞太平均水平57.6,這證實了低生育率對女性高等教育改善(實則中產階級擴大的指標)的積極促進作用。

這些看上去費解的關系,其實描繪了一個現實生活中都能感受到的故事:20世紀八九十年代較為模糊的階級出身和家庭,為人父母者和2+2的祖父母兩代人都爭相把各種資源用于獨生子女的培養和教育,一代人在市場化和城市化進程中的財富積累與下一代人的人力資本投資同時進行,后者也受益于市場化的教育產業化和大學擴招。

換句話說,超過30年的強制獨生子女政策其結果,便等同于引入了長子繼承制,不僅只用了30年時間就完成了歐洲歷史上需要100多年才能完成的人口控制目標,這本是計劃生育部門常引為自豪的政績之一,更重要的,還根本改變了中國傳統的家族繼承-分割模式,如“4-2-1擠香腸”一般幾乎同時完成了中產階級的擴大和階級的“縮小再生產”。

以致于,如瑞士信貸2015年10月公布的世界財富研究報告,若以財富存量來測算中國的中產階級規模,一個成年人至少擁有28000美元的中產群體超過了1.09億,較21世紀初的規模擴大了五倍之多,占人口比例的10.3%,略低于消費主義的中產衡量結果,但與每千人擁有104輛汽車的比例相當,還與俄羅斯、埃及、印尼、巴西、土耳其等國的中產水平相當。在過去十年,計劃生育的人口紅利,或者說對中國中產階級的催生效應,再一次得到間接證實。

當然,這一中產階級的快速擴張和形成,無論是由消費還是財富所衡量的群體規模,并不直接意味著階級的形成。保守的人們可以繼續沿用工人階級方法論,以體制依附關系來解釋中產階級的低可見度和低階級化。但是,政治往往是因為它的非意向性結果而改變,計劃生育政策亦然,它不僅影響著經濟增長、地域差異、人力資本等中產階級形成的條件,而且,生生地強化了家庭在中國社會的財富積聚功能和確定階級邊界的標志功能。中產階級的模糊邊界便轉化為清晰且內卷化的家庭邊界。

由此,一方面,我們才可能理解高校規模雖然擴大,但高考被賦予的階級再生產的社會意義卻超過階級上升,從而成為所有中產家庭的核心任務;才可能解釋房地產市場的畸形發展,尤其是學區房的價格飆漲和所謂“丈母娘”壓力,以及近年來圍繞階級融合產生的所謂鳳凰男等等社會問題。財產婚姻的重要性壓過1980啟蒙年代以來的羅曼蒂克婚姻。另一方面,近年來社會問題的惡化,如失獨問題、高考減招、外地戶籍高考權利以及其他教育平權問題,無不從家庭利益出發,然后動員成一個個圍繞中產階級再生產的抗爭,形成一個完全嶄新的中產階級認知。類似的,一個由大學畢業生組成的女權行動團體也在這一背景下,于2012年橫空出世,她們的核心議題仍然不脫離家庭暴力、逼婚、農嫁女權益等等家庭問題,通過家庭的邊界來感知階級的壓迫。

最新的例子,則是一系列中產階級社會問題引發的焦慮和行動。通過這些源自家庭議題和獨子(女)-家庭關系訴求的行動,觸及到了中產階級與國家的關系,幾乎一夜間喚醒了新興中產階級的階級意識。消費主義所制造的社會階級空間的幻滅,以及獨子繼承制其生命政治生產內在緊張的崩潰,可能誘發階級內部的共情和協作,然后感受到分眾的存在,即一個網絡化的聯結和差異。

在過去十數年,中國的城市中產階級悄悄然而迅速地擴大。一直以來,這一群體默默地為經濟發展提供支持,但是,近年來的一連串事件改變了他們的集體認知,一個原本處在形成期、碎片化的中國中產階級正在走上歷史舞臺。

按照哈特和奈格里對分眾的預期,他們是希望超越帝國而在全球的階級形成中塑造階級自治,也就是全球民主的可能,那么,當國際社會關注到中國中產階級消費者在香港、在全球的掃貨、對汽油的消費、子女的海外教育,還有互聯網發展,我們可能沒有什么理由懷疑這一中產階級發展的圖景也將融入哈特和奈格里意義上的分眾。

(作者系本刊特約撰稿人)

注釋:

[1] Hardt and Negri, Mutitude: War and Democracy in the Age of Empire, The Penguin Press, 2004.

[2] 皮埃爾·布爾迪厄:《區分:判斷力的社會批判》,劉暉譯,商務印書館2015年版。

[3] 齊奧爾格·西美爾:《時尚的哲學》,費勇 等譯,文化藝術出版社2001年版。

[4] 財富品質研究院:《2014中國奢侈品報告》,搜狐網,http://fashion.sohu.com/20150205/n408782611.shtml。