然而,韓國與美國的合作也有另一個面向。首先,韓國明確意識到,美國的本意是推動自己國內的半導體產業發展,最終會擠壓其他所有國家的生存空間;其次,韓國也承認,在華工廠、中國市場等要素,是保證當前行業產業效率的重要環節。

因此,韓國的總體應對方式是采取折中策略,從中韓雙邊合作轉向亞洲區域多邊合作。當前東亞區域產業發展正在不斷完善,“亞洲世紀”的到來也為中韓區域合作帶來了動力。區域跨國產業鏈合作,或許可以成為中韓之間互動的一個著力點。

本文原載《文化縱橫》2022年第6期,原題為《翻越“小院高墻”——中美博弈下的韓國高技術產業》,僅代表作者觀點,供讀者參考。

2022年10月,美國政府對華實施半導體設備出口新禁令,但為三星電子和SK海力士兩家韓國半導體廠商開設了出口豁免通道。未來一年內,兩家企業無須辦理額外的手續即可獲得美系半導體設備供應,并將之用于在華工廠的芯片生產。三星與SK的這段經歷,可謂韓國在中美技術與產業戰中復雜處境的生動縮影。一方面,韓國及其企業是美國在高技術產業領域構筑排華供應鏈體系的重點經略對象,樂于享受美方的拉攏與特殊優待;另一方面,韓國高技術產業的發展對中國依賴度較高,難以完全依循美國意愿實現對華“脫鉤”,在此背景下,美國政府對韓國的拉攏又可能變成一種束縛甚至威脅。為了在大國競爭中確保本國高技術產業更好地生存與發展,近年來韓國各界開始全面審視美國產業霸權及其政策對韓國的影響,反思韓國對華產業依賴度較高的問題,并努力尋求對華高技術產業合作的新前景。

▍韓國在美國產業霸權下的處境及其認知

近年來,半導體和新能源汽車(尤其是作為新能源汽車關鍵組件的動力電池)成為中美技術與產業戰的主要競技場,也是美國聯合盟友筑起“小院高墻”的兩大戰略性產業。而韓國在這兩大部門同時具有全球性競爭力,因此倍受美國政府青睞。在半導體領域,三星和SK海力士分別作為世界第一和第三大半導體廠商,2021年芯片銷售額占全球比重分別為13.3%和6.1%,還共同占據了全球DRAM市場71.3%的份額。在新能源汽車及動力電池領域,2021年現代、起亞兩大韓系品牌的新能源汽車銷量分別位列世界第10、第11位,LG新能源、SK On和三星SDI則依次是全球第二、第五和第六大動力電池供應商,裝機量占全球比重依次為20.3%、5.6%和4.4%。

正是基于上述強大的產業實力,韓國被拜登政府視為助推美國產業復興和對華競爭的重要幫手,并得到美方的大力拉攏與施惠,韓國各界也認為這是難得的機遇。在2021年6月白宮發布關于半導體、電池、稀土類和生物醫藥品四大核心產品的《百日供應鏈評估報告》,并提出要擴大美國本土產能、加強與盟友合作后,韓國政府即明確表示這是加強韓國相關產業供應鏈和韓企進入全球市場的機會。具體而言,由于美國重塑半導體等高技術產業的排華供應鏈并推動本土制造復興需要耗費較長時間,而韓國在這些方面已具備較強的競爭力,這為韓國企業進軍美國市場甚至主導未來全球市場創造了有利的時間差。

截至目前,韓國確實從美國的產業戰略中獲得了實質利益。一方面,韓國企業直接受惠于美國的財政支持,得以克服成本壓力赴美興建工廠,進而擴大國際生產布局或獲取美國尖端技術。2021年,得克薩斯州泰勒市針對三星等企業出臺了一系列稅收減免與補貼方案,包括前10年減免92.5%的地產稅,報銷建廠開發審查費用等。2022年,美國的《芯片與科學法案》計劃為半導體產業提供約527億美元補貼,《通脹削減法案》則為包括電池在內的清潔能源產業提供600億美元補貼。在相關政策鼓勵下,三星電子、LG新能源和SK On等韓國科技巨頭先后赴美投資建廠。另一方面,在美國大力度打壓中國相關企業的背景下,韓國企業短期內得以搶占更大的國際市場。例如,中國華為等企業在2020年遭遇美國制裁后,智能手機、5G通信及5G設備的全球市占率明顯下跌,其空出來的市場由其他頭部廠商所瓜分,韓國就是最大的獲益方之一。

但與此同時,韓國國內也對美國相關政策背后的“產業霸權”抱有一定的警惕心理。2021年,美國政府以提高芯片“供應鏈透明度”為由,強硬要求韓國相關企業提供產能、原材料采購、客戶等機密信息。這會削弱相關企業的議價能力,并最終損害其在全球市場中的競爭力。對此,韓國民眾強烈反對,并認為這是對韓國經濟主權的侵害,韓國產業界也呼吁政府出面抗議美國的“不正當要求”以保護本土公司。美國《通脹削減法案》將韓國產汽車排除在新能源補助范圍之外,實際上也是在變相強迫韓國車企,使之要么違背成本規律大幅度改造供應鏈與產業鏈,要么徹底放棄美國新能源汽車市場。這也引發了韓國各界的不滿,產業界開始對美國市場的公平性及其開發前景產生疑慮,韓國政府官員也認為美國的舉動是對韓美同盟的“背叛”,可能導致韓美經濟和安全合作復雜化。法案通過后不久,韓國政府便以“防止技術外流和保護韓國電池產業競爭力”為由,否定了生產電池材料的韓國L&F公司赴美建廠的計劃,作為對美國通過《通脹削減法案》侵害韓國新能源汽車企業利益的抗議。

此外,韓國還有一些研究者清醒地認識到,美國在中美技術與產業競爭背景下對韓國的拉攏,本質上只是為了管控韓國企業對美國企業的潛在競爭,進而為美國弱勢產業部門的復興爭取時間。在此前提下,未來若韓國在半導體制造與電池生產方面持續保持相對于美國的優勢地位,不排除美國也會將韓國定位為新競爭對手的可能性,20世紀80~90年代的日本便是前車之鑒,蘋果長期以來對三星的競爭手段也是警鐘長鳴。反之,若韓國成功助推美國制造重新崛起,則意味著韓國在相關部門會喪失相對于美國的比較優勢,自身產業競爭力相對下降,其對于美國而言的價值也將不復存在。

▍韓國對華產業依賴的現狀及其認知

韓國產業發展的對華依賴主要體現在市場與原材料兩大維度,以及對中國相對健全的產業生態的深度嵌入。20世紀90年代,韓國電子等高技術產業的迅速崛起,很大程度上就是依托于中國逐步對外開放造就的巨大市場。迄今為止,中國仍是韓國最主要的高技術產品出口市場。2021年,韓國對中國的貨物出口額占總出口額的比重高達25.3%,相比之下,韓國對美國的出口額占比僅為14.9%。其中,半導體約占韓國貨物總出口額的20%,而中國獨占了韓國半導體總出口約60%的份額。中國還是韓國相關產業所需原材料最主要的來源國之一。2021年,韓國從中國進口鎵、鎢和鎂等半導體原材料的比例分別高達95.7%、83.6%和82.0%。2022年1~7月,韓國從中國進口氫氧化鋰、鈷和天然石墨等動力電池原材料的比例也依次高達84.4%、81.0%和89.6%。此外,韓國相關企業的生產制造高度依賴中國的中間產品供應。根據相關測算,世界主要經濟體制造業產出額約3.6%來源于中國的中間產品輸入,其中韓國制造業對中國中間產品供應的依賴度最高,達到16.4%。

近年來,韓國各界一方面警惕該國高技術產業發展對中國的高度依賴,并強調要逐步降低依賴水平,另一方面又充分意識到在中短期內脫離中國市場、原材料和相對健全的產業生態可能對韓國相關產業乃至整體經濟發展造成重創,而且不具有現實性。

在市場維度,韓方擔憂中國在韓國出口中占據的地位過高,一旦中國市場發生異常波動,如疫情延宕反復導致需求收縮,韓國的出口將隨之大規模萎縮,經濟增長也將受到嚴重波及。不僅如此,基于2016年“薩德”事件后中國對韓國實施經濟制裁的經驗,韓國各界還擔心“歷史重演”,即若韓國配合美國構建排華技術與供應鏈體系,中國可能對其實施“經濟報復”,采取措施限制韓國產品進入中國。在2022年5~9月韓國對華貿易出現了30年來首次連續4個月的逆差后,韓國的危機感更是大幅度增加,并提出要以高技術產業合作為著力點重振對華出口,還在加速推進中韓自由貿易協定(FTA)升級版談判方面產生了更強動力。此外,韓國政府對美國主導構建的“芯片四方聯盟”(Chip4)采取猶疑態度和拖延策略,并向美方明確提出“不能限制對華出口”等要求,實際上也是出于對失去中國市場的高度警惕,以及對美國產業霸權的適度抗衡。

在原材料和產業生態維度,韓國承認對華依賴是現階段確保其企業生產效率的重要保障,但也強調要逐步推進供應鏈和生產布局多元化。2022年10月,韓國對外經濟政策研究院(KIEP)在一份研究報告中指出,中國擁有韓國相關產業生產所必需的原材料,產業鏈各環節較為齊全,零部件供應網絡較為完備,交通、工業園區等基礎設施便利化水平高,勞動力成本與美國等發達國家比較相對較低,且勞動力綜合素質相對于亞洲其他發展中國家而言總體更高等。如果沒有中國上述條件的支撐,韓國企業尤其是在華韓企的生產成本將大幅度提高,國際競爭力也將有所下降。此外,目前韓國在世界范圍內很難找到另一個能完全替代中國的合作伙伴,因此不能輕率追隨美國推動對華產業“脫鉤”。即使基于經濟安全考慮必須逐步降低對中國的原材料和產業生態的依賴,韓國也要做好付出高昂成本的心理準備。

值得一提的是,在反思對華產業依賴問題的同時,韓國國內還有一部分研究者認為,當前中國正在加大對半導體、新能源汽車與動力電池等高技術產業發展的政策扶持力度,對于韓國而言也是難得的獲利機會。基于此,近年來韓國雖然出現了從中國撤離一些相對中低端的制造業并轉移至越南等東南亞國家的趨勢,但也在一定程度上擴大了對華半導體制造等高端產業的投資,包括三星自2018年以來先后投資150億美元擴建西安半導體工廠并生產10納米級別的閃存芯片,SK海力士于2021年收購位于中國大連的NAND閃存制造廠等。在新能源汽車與動力電池領域,韓國企業也主動加強與中國的供應鏈聯系,例如現代和起亞韓國汽車廠商為保障動力電池供應充足與穩定,開始采購寧德時代的電池等。

▍韓國在中美技術與產業戰中的對策

在中美技術與產業戰中,韓國雖然得以坐收一定的“漁翁之利”,但在美國產業霸權的籠罩下以及對華產業依賴度高的背景下,韓國國內的危機感日益上升。目前韓國政府的應對思路主要集中在對內維度上,即大力扶持與維護本土產業的發展與安全。韓國科學技術通信部于2021年5月出臺“K-半導體戰略”,產業通商資源部自2021年以來先后發布“2030二次電池產業發展戰略”“半導體超級強國戰略”和“汽車產業全球三強戰略”,并聯合國防部、外交部等多部門制定了“國家必備戰略技術選定與培育保護戰略”和“全球技術霸權競爭下韓國技術保護戰略”等政策文件,旨在進一步增強韓國在半導體、新能源汽車與動力電池等產業的國際競爭力,確保相關產業供應鏈穩定,并全面擴大韓國品牌在全球市場的占有率。

在對外維度,尤其是如何處理對華與對美產業關系方面,韓國國內的態度較為折中。最典型的觀點是韓國既要主動融入美國主導的供應鏈體系,又強調要重視中國市場與中國機遇,尤其應與中國維持良好的外交關系,加強中韓在半導體等高技術產業部門的合作。截至目前,韓國分別面向美國和中國展開的產業外交在一定程度上體現了上述折中之道,即在配合美國“印太經濟框架”(IPEF)和供應鏈聯盟戰略的同時,也通過外長訪華商討維護產業鏈和供應鏈穩定事宜、拖延加入Chip4等行動來拉近對華關系或安撫中國。但韓方相關學者也意識到,在美國產業霸權的約束下,韓國在雙邊層面深化對華產業合作的空間正在日益縮減,而且隨著中國高技術產業的逐步崛起,中韓產業競爭關系客觀上也會更加凸顯。對此,近年來韓國開始關注中韓產業合作從雙邊層面擴展到多邊或區域層面的條件與前景,認為這是韓國在美國霸權之下推進對華產業合作的出路所在。

事實上,中韓在東亞區域框架下開展產業合作已具備一定的實踐基礎。自2018年以三星電子為代表的韓國企業從中國撤離部分產業并轉移至越南等東南亞國家以來,中韓之間的關鍵零部件或中間產品貿易逐漸轉變為中國與韓國對東南亞的中間產品出口。其中,中國對越南的出口額幾乎每年都以兩位數的速度增長,并以機械設備、電子產品及零件為主;越南也一躍成為韓國的第三大出口對象國,主要商品種類是電腦、電子產品及零部件、機電設備等。以三星等跨國企業為紐帶,越南等東南亞國家實際上成為中韓高技術產業合作的平臺,兩國的技術共同以零部件或關鍵設備出口的形式匯聚到在越工廠所加工制造的產品中。由此來看,中韓在多邊或區域層面開展產業合作,主要表現為中韓企業以第三國為據點共同構建跨國產業鏈與供應鏈。

韓國的研究者對中韓在東亞區域框架下開展產業合作的前景總體持較為積極的態度,主要基于以下兩方面考量。第一,為了抗衡美國對華技術與產業堵截,中國正在通過參與RCEP和CPTPP等大型自貿協定來推進區域生產網絡建設,東亞區域產業鏈和供應鏈將日趨龐大和完善。其中,已于2022年1月生效的RCEP規定成員國在投資領域均采取負面清單方式,同時實施原產地累積原則,大幅度降低跨國企業在投資選址時對產品增加值門檻的顧慮,使其能夠以更低的成本靈活調整在區域內的生產布局。第二,“亞洲世紀”的到來為中韓在區域層面深化產業合作創造了動力。“亞洲世紀”是指以東南亞國家為代表的亞洲多國陸續開展市場化改革與擴大投資等,使亞洲成為全球經濟增長最具有活力的地區。區域內市場規模與投資需求的擴張,將為中韓相關企業在區域內共建產業鏈與供應鏈提供更多機會。

綜上所述,韓國的產業發展尤其是高技術產業的崛起長期得益并受縛于美國的產業霸權,同時建立在對華高度依賴的基礎之上。在此背景下,韓國對中美技術與產業戰的態勢演變更為敏感,在其中所受的影響也更加復雜,并由此引發了韓國各界對該國與美國、中國的產業聯系更加系統的反思。雖然在美國產業霸權的籠罩之下,現階段韓國的產業外交總體表現出更重視美國的狀態,但從韓國各界的認知來看,該國政府與企業也在努力尋求對華產業合作的突破之道。在雙邊往來日益受限的情況下,東亞區域內的跨國產業鏈與供應鏈構建或許能成為中韓高技術產業合作的新著力點。

? 胡凌 | 北京大學法學院

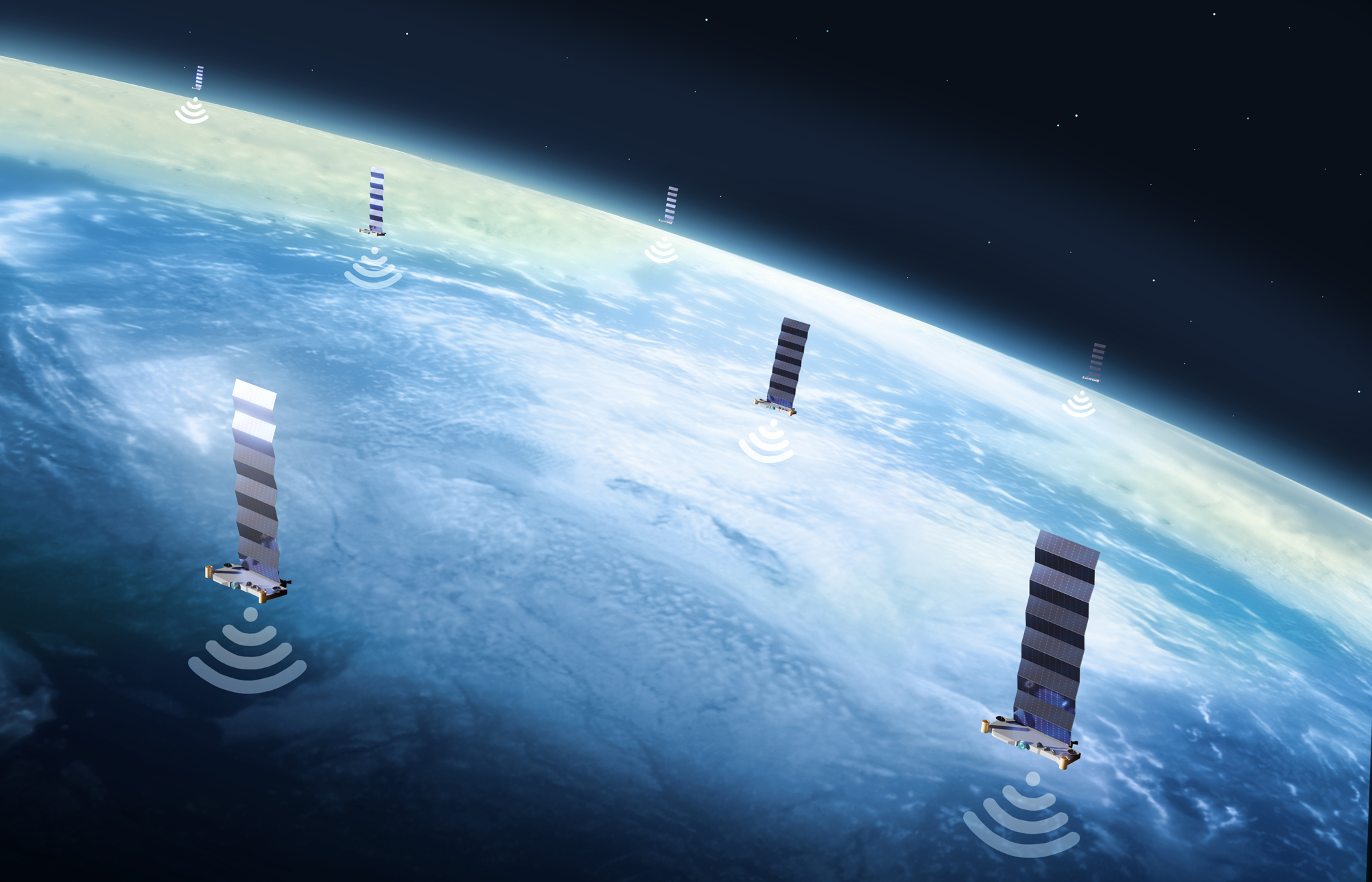

【導讀】2022年俄烏沖突爆發以來,除了各國博弈,一些非國家主體的動作,也引發關注。例如,因烏克蘭互聯網受到戰爭破壞,烏副總理向馬斯克求助,馬斯克回應稱SpaceX部署的“星鏈”已在烏克蘭啟用。有評論認為,這一舉動,是近年來太空領域軍事化和商業化趨勢的又一例證。

本文指出,近年來全球航天領域活動頻繁,除了主要航天國家紛紛加大太空投入,私人商業力量積極參與太空活動,太空變得越來越“擁擠”。例如,2021年,SpaceX星鏈衛星兩次危險接近中國空間站,出于安全考慮,中國空間站組合體兩次實施對美國星鏈衛星的緊急避碰。作者還指出,私人公司參與太空探索,背后仍有主權國家的影子,且明顯有助于該國相關軍事利用。例如星鏈計劃有助于增強美軍全天候無縫對地監視偵察和太空感知能力,將成為下一代太空攻防體系建設的基礎。然而,現行國際規則體系,對“擁擠的太空”缺乏有效治理手段。某些航天國家不斷利用規則體系的模糊性和漏洞,依靠科技實力開拓外層空間。這一過程極有可能引發新一輪太空軍備競賽。例如2022年2月,美、澳、加、法、德、新、英七國簽署《2031年聯合太空作戰愿景》,太空軍事對抗意圖十分明顯。作者認為,要解決太空領域的這些新問題,各國需要持續開展國際合作,推動空間和平利用,在實踐基礎上形成更加公平明確的太空活動規則。

本文原載《文化縱橫》2022年第2期(4月刊),原題為《擁擠的太空呼喚新規則》,僅代表作者觀點,供諸君參考。

擁擠的太空呼喚新規則

近年來全球航天領域活動頻繁,主要航天國家紛紛加大在太空活動中的投入,提升競爭力度,在載人航天、軍事戰略、航天經濟、外太空探索和航天基礎設施建設領域均有相當進展。同時,私人商業力量也不斷參與到太空活動中,成為不可或缺的參與主體。隨著火星和月球探測活動的進一步開展,人類向外層空間的探索又前進了一步。就國際規則體系而言,主要航天國家不斷利用既有體系的模糊性和漏洞,并依靠科技實力開拓外層空間。這一過程可能會引發軍備競賽,需要持續開展國際合作,推動空間和平利用,在實踐基礎上形成更加公平明確的太空活動規則。

▍ 安全保障:軍事化

從上世紀中期太空時代開啟以來,國家的空間活動就充滿了軍事色彩。早期衛星發射本身即基于獲取軍事情報的需求;進入21世紀后,各國進一步加劇在軍事領域對衛星的利用和投入,目的在于進一步將太空納入整體軍事戰略范疇,提升太空作戰能力和整體國防能力。

歐美航天國家一直定期發布航天戰略,并伴隨自身的戰略認知而不斷調整轉型。特朗普政府在任期內發布若干涉及太空戰略的國家文件,重啟國家太空委員會。

2020年6月,美國國防部首次發布《國防太空戰略概要》,要求建立美國太空軍作為新的武裝力量,將美國太空司令部作為一個統一的作戰司令部,以及在整個國防部進行重大的太空采購改革,為美國拓展太空力量制定出明確的戰略路徑。

2021年12月,白宮又發布了《美國太空優先事項框架》,進一步討論了美國如何建立并保持穩定、負責任的太空體系,加強美國在太空的可持續發展。至此,美國政府與軍方的太空戰略體系已初步建立,意圖通過國內政策的制定提升國際太空規則制定話語權,強化美國在太空領域的非軍事領導權和國家領導地位。

歐盟在2016年發布的《歐洲太空戰略》,則主要強調實現歐盟太空安全與自主性、全球競爭力與領導地位、商業與民用價值以及太空項目管理體系優化四個方面的戰略目標。

2022年1月,北約發布《總體太空政策》,闡述了空間領域對維護北約安全與繁榮方面的重要性,分析了與空間活動相關的威脅環境,認為潛在對手正在開發、測試和操作復雜的反空間技術,可能會威脅北約進入空間與自由活動的能力。該文件認為,鑒于空間系統在沖突中提供的優勢以及盟國對空間系統的依賴,發展各盟國的空間能力應成為高優先級目標,同時應促進盟國對空間系統在危機或沖突中的作用形成共識。

其他航天國家也紛紛制定基于自身利益的航天戰略,并組建相關執行機構、組織體系和功能系統,以便完善太空戰略的領導和組織管理體系。相當多的國家還組建了專門的太空作戰部隊,開啟了新形態的軍備競賽。

1967年《外空條約》和1979年《月球協定》對主權國家的空間活動提供了廣泛的指導原則,但受限于當時的技術能力和視野,它們沒有為當下國家在太空中的擴張提供更為詳細和有約束力的規則。具體而言,首先,《外空條約》保證了全人類探索和使用太空的自由,要求月球以及其他天體必須專門用于和平目的。但探索其他類型的空間實體(如小行星)未被囊括在內,一旦發生爭議,只能模糊地從條約序言中通過目的解釋加以涵蓋,例如,需要看該行為是否是為和平目的推進太空探索與利用,并能夠增加其中的共同利益。其次,條約要求在太空開展活動的主體必須適當考慮到條約所有其他締約國的相應利益,但這一要求也比較模糊。條約中模糊的軍事限制內容,為各國加強無序的空間軍事競爭乃至發生沖突留下了解釋空間。鑒于目前缺乏全面的法律框架約束主權國家空間行為,只能依據一般國際法原則討論相關問題。

盡管相當多航天國家在制定太空戰略時都在說辭上強調確保太空行動自由和空間發展安全,但實際上增加了不穩定因素。例如,2022年2月22日,美國、澳大利亞、加拿大、法國、德國、新西蘭和英國七國共同簽署《2031年聯合太空作戰愿景》,呼吁加強合作以防止太空沖突,認為各伙伴國作為負責任的行動者需要主導國家安全太空行動,尋求并準備在發生敵對太空活動時,根據適用的國際法進行自我保護和防御。可見,這些國家將太空領域仍然用于國家間軍事對抗的意圖十分明顯。此外,聯合國和平利用外層空間委員會中的法律小組委員會也一直無法有效執行現有的國際條約,這進一步加劇了相關國際規則缺乏協同性和統一性問題。

▍ 經濟基礎:太空的商業利用

廣泛開展的航天事業已經帶來越來越多的經濟和商業機會,也使太空的民用與商業化需求變得更加突出。據Euroconsult測算,包括政府航天投資和商業航天收入在內,2021年全球航天經濟總量達到3700億美元。各國政府逐步將航天活動中的不同環節(發射、運載、回收、運控)外包給私人航天企業開發,這無疑會促進競爭,并逐步降低成本和價格,最終推動相關技術進入民用領域。美國的維珍銀河、藍色起源和SpaceX三家公司已經進入太空旅游市場,其報價也撬動了廣泛的市場需求。

在近年來的空間探索過程中,私人公司的力量正在不斷壯大,它們和國家開展緊密合作,成為太空活動擴張的重要推手。2020年5月,SpaceX利用載人“龍”飛船和“獵鷹-9”火箭成功將兩名航天員送往國際太空站。這是美國商業載人航天首次飛行,也是美國自2011年航天飛機退役后再次自主將航天員送入太空,SpaceX也成為全球第一家具備獨立載人航天能力的商業公司。2021年,SpaceX快速推進“星艦”系統的研制和試驗工作,主要用于開展高空飛行試驗。

私人主體參與太空探索并非只是純粹的民間活動,背后仍然有主權國家的影子,其實踐明顯有助于該國相關軍事利用。一個較為明顯的例子是低軌小衛星星座的發射和組建。2015年1月,馬斯克提出“星鏈”計劃,擬于2019~2024年間發射12000顆衛星到近地軌道,構建一個巨型三層衛星網絡,最終使所有衛星聯成一個巨大“星座”,為整個地球(包括南北極)全天候提供高速且低成本的衛星互聯網。

一旦建成,星鏈將有助于大幅度增強美軍寬帶通信和精確導航能力,幫助美國搶占有限的低軌軌道和頻譜資源,增強其全天候無縫對地監視偵察和太空感知能力,也會成為下一代太空攻防體系建設的基礎。

需要看到,目前各國太空探索的程度和愿景對航天技術的創新發展提出了更高要求,產業鏈需要不斷升級,在國家財政之外必然需要引入更多社會化資本共同開發,甚至探路。和信息技術及其產業類似,航天技術應用最終會與不同場景實踐深度融合,使航天業本身成為底層基礎性產業,包容更多其他行業應用,這也為吸納社會性資本提供了廣闊前景。

▍ 基礎設施:空間站建設

為有效探索外層空間,相對穩定的基礎設施不可或缺。從人類開始太空探索和競爭時起,人們就認識到國際空間站的重要性。作為長期在軌運行的固定航空器,國際空間站可滿足航天員長期在軌生活工作,也為持續在太空進行科學實驗和研究提供了基礎。根據美國國家航空航天局(NASA)2021年12月31日公告,國際空間站由于系統老化將于2031年正式退役。俄羅斯最初積極開展“國際空間站”延壽研究,但2019年星辰號服務艙發生空氣泄漏事件后,俄羅斯提出鑒于艙段老化,計劃從2025年開始建造獨立的俄羅斯軌道服務站,在現有艙段基礎上進一步部署新艙段,以提升國際空間站的應用能力。

在國際空間站退役后,我國在建的天宮空間站將成為唯一在軌的功能齊全的空間站。空間站工程將產生巨大經濟效益和社會效益。中國采取“三步走”實施戰略:第一步是載人飛船階段,在此期間完成了載人飛船的研制,實現了航天員天地往返等目標;第二步是空間實驗室階段,在這一階段,我國不僅掌握了出艙、交會對接技術,成功對航天員中期駐留太空進行了驗證,還成功驗證了推進劑在軌補加技術,完成了運送貨物補給等任務;第三步是當前仍正在進行的空間站建設階段,我國將建造長期有人照料的空間站。

▍ 空間治理:能力與規則

自《外空條約》簽訂以來,國際法開始延伸至在外層空間中如何行使國家主權的新問題。在20世紀美蘇太空競爭的背景下,聯合國相繼出臺了《營救協定》《責任公約》《登記公約》和《月球協定》。五大公約確立了當下國家外空行為的基本準則體系。隨著各類行為主體的不斷出現,涉及外空的行為愈加復雜,也不斷出現更多來源不同且約束力較低的規范。例如,NASA于2020年5月發布《阿爾忒彌斯協定》,對前述五大公約體系進行細化和補充,目前已經有15個國家簽署。從國際法規則體系的演進來看,太空航天規則已經擴展到十數個子領域,也積累了相當的實踐,并產生了不少爭議。當前較為關鍵的兩個領域,一是空間態勢感知與交通管理,二是太空資源的獲取與利用。

就第一個領域而言,空間態勢感知、太空交通管理和空間碎片減緩是三個相互關聯的問題。類似于物理空間中國家對社會主體與各類物品的編碼與認證,態勢感知是指跟蹤和識別各類空間物體的系統和能力,這是后兩者和其他空間治理工作的基礎。一個國家一旦具備這種能力,就可以在空間中擁有更為強大靈活的活動自由度,并建立一整套編碼和行為的規則秩序。

隨著地外軌道上的衛星和其他航空器數量不斷增多,衛星之間的交通管理變得日益重要。2019年9月2日,歐洲航天局的地球觀測衛星風神號與SpaceX的星鏈44號衛星同時在低地球軌道運行,險些相撞。最終風神號從原有軌道移開,成功避免碰撞。2021年末,中國外交部依據《外空條約》第五條向聯合國通報,SpaceX星鏈衛星兩次危險接近中國空間站,威脅到了航天員的生命健康。出于安全考慮,空間站組合體兩次實施對美國星鏈衛星的預防性碰撞規避控制,即緊急避碰。顯然,未來各國需要進一步協調衛星之間的運行,明確軌道交通規則。

太空碎片主要來源于常規太空活動和航空器意外碰撞,也對正常開展空間活動構成了相當的風險。為應對碎片威脅,各主要航天國家和私營公司已開發出多種清除技術,包括飛網抓捕、魚叉捕獲、拖曳帆離軌、高能激光燒毀、“太空籬笆”追蹤等。2021年1月,美國白宮發布《國家軌道碎片研究與發展計劃》,該計劃主要支持三方面的工作:通過設計限制碎片的產生、跟蹤與表征碎片以及恢復或重新利用碎片,并強調全球伙伴關系建設。有理論認為,衛星或其他太空物體產生的碎片可以威懾或阻止違反國際規范和攻擊太空物體的行為,增加太空侵略者的成本;而清除碎片將削弱這種約束,增加反衛星試驗和太空敵對行動的發生概率。

就第二個領域而言,根據《外空條約》規定,任何國家都不能宣稱對月球、小行星或其他天體擁有主權,外太空向所有進行探索的國家開放。但發展于20世紀中期的太空法體系是以國家為中心的,并不適用于商業發展的前景,也無法約束私人主體的太空探索以及獲取太空資源行為,以至于為私人產權確立合法性的傳統法律和經濟理論如今在太空領域大行其道。特朗普在任內簽署了《太空資源開采和使用的國際支持及保障》行政令,旨在強化美國企業和個體開采、利用太空資源的權利,并責成美國國務院及其他行政部門盡快開啟國際談判進程,通過簽署雙邊或多邊協議的方式,贏得國際盟友對美國太空政策的認可與支持。與此同時,美國認為外層空間并非所有國家的共有財產,沒有必要為此簽訂廣泛的國際協議,僅需與盟友簽訂合作協議,以換取它們對自身立場與提議的支持。

▍ 國家間航天合作

從上世紀以來,越來越多的國家加入航天發射活動,也為國家間航天合作不斷開拓空間,例如發射衛星進入太空軌道已經成為一個全球相對成熟的產業。但國家之間的此類合作仍然存在不穩定因素。例如,俄羅斯一直是各國航天發射的主要服務提供商,但2022年2月發生的俄羅斯對烏克蘭的“特殊軍事行動”使相關主體的合作面臨中斷。生產“聯盟”運載火箭的俄羅斯航天公司子公司被歐盟列入制裁實體名單;作為回應,俄羅斯航天公司表示,俄羅斯航天局將暫停從位于法屬圭亞那的庫魯發射場發射“聯盟”號火箭。與此相關聯,其他歐洲-俄羅斯航天探測活動也被暫停,俄羅斯還宣布向美國暫停交付火箭發動機。

發端于上世紀的國際法框架無法為目前的國際合作提供穩定的預期。在此背景下,2020年5月,NASA發布基于國際空間站政府間協議制定的《阿爾忒彌斯協議》,希望在美國的主導下創建“安全、和平與繁榮”的太空,要求參與“阿爾忒彌斯”探月項目的國家遵循系列原則,并達成多種雙邊協議。《阿爾忒彌斯協議》提出了十項原則,包括和平目的、透明、互操作性、緊急援助、空間物體登記、科學數據發布、外層空間遺產保護、空間資源、空間活動的沖突解決及軌道碎片等。相關國際法研究也逐步圍繞這些主要話題開展。

人類對外層空間的探索和開發過程,十分類似于對當下賽博空間的開發和建設過程:圍繞如何重新塑造和定義“空間”,需要有一個全球通用的基礎設施(如域名系統及其中立運營者),各主權國家憑借技術實力劃定自身的主權范圍和實際管制能力;在此基礎上引入社會資本,產生基于增值服務的空間性權益,推動創新,進一步創設財產權、競爭規則等細化市場規則;并廣泛開展國際合作,在確保安全的協議基礎上連通空間,推動資源自由流動。我們很可能在21世紀后半葉見證這一類似過程在外層空間再次上演。但由于航空問題天然與國家利益和軍事戰略緊密結合在一起,如何在一個超越單純國家利益的基礎上推進國家與國家、國家與私人主體的協作,將決定未來人類航空事業的成敗。

本文原載《文化縱橫》2022年第2期,原題為《擁擠的太空呼喚新規則》。歡迎個人分享,媒體轉載請聯系版權方。

? 劉典 | 復旦大學中國研究院、數字一帶一路研究中心

【導讀】當地時間2022年4月25日,全球首富特斯拉CEO埃隆·馬斯克與推特董事會達成協議,將以總計約440億美元的價格收購推特。作為當前全球最重要的數字媒體平臺之一,推特近年來在美國大選、俄烏沖突等事件中扮演重要角色。隨著數字技術日益滲透到人們的日常生活中,數據之上儼然已附著一種新型權力。像推特這樣的數字平臺巨頭,正是這種新型數據權力的重要載體。而如何規范數據權力運用,防范平臺濫用其數據權力,已成為世界各國的一大治理難題。

本文認為,數字平臺之所以在當代經濟中占據關鍵地位,是因為其掌控“數據”這一核心生產要素。數據市場的秩序建構牽涉國家、市場與個人,在治理中很難充分平衡三方利益,各國為此都有自己的側重與探索。美國長期堅持“效率優先”,在國內為科技公司營造相對寬松的監管環境,在國際上推動跨境數據要素自由流動和數字自由貿易,旨在推動美國數字資本巨頭的全球擴張。面對美國企業壟斷歐洲數字市場利潤的局面,歐洲以“公平治理”為核心理念,一方面采取各種措施捍衛數據主權,另一方面不斷強化對個人數據權利的法律保護。這種“數據保護主義”的治理體系,雖出于應對美國數字巨頭擴張的無奈,但也可能扼殺本土市場主體崛起的生存空間。而自2020年下半年以來,中國的數據治理政策正經歷重大轉型,由過去“效率優先”逐步轉變為“注重效率、兼顧公平”。未來,如何在促進數字經濟高質量發展的同時,重塑數字經濟社會格局中在價值創造、利益分配層面的新機制,亟待政策優化。

本文原載《文化縱橫》2022年第2期,原題為《數據治理的“不可能三角”》。僅代表作者觀點,供諸君思考。

數據治理的“不可能三角”

自2020年12月11日的中央政治局會議首次提出反壟斷和防止資本無序擴張以來,我國相關監管部門不斷加強對騰訊、阿里巴巴等平臺企業濫用市場支配地位行為的反壟斷調查力度,也進一步吸引全社會對于平臺經濟治理問題的關注和思考。巨型網絡平臺公司已形成一種新型壟斷,有學者將其解釋為新型“超級權力”的崛起,而反壟斷是政府運用法律與行政強制力規訓“超級權力”的一種手段。平臺“超級權力”的形成,是因為其掌控了當前新經濟領域最核心的生產要素——數據,通過網絡規模效應促進數字生態的發展,建立了一套不斷加速重塑經濟社會領域國家、市場、個人三者權力邊界與利益分配機制。圍繞數據權屬及與此相關的數據治理問題,也引發了更加廣泛的社會爭議與討論。

▍ 權力博弈中的數據治理“不可能三角”

當今世界處在信息主導權力的時代。隨著數字技術革命的發展,“一切皆可數據化”,數據成為一切信息的表現形式與解讀方式。大數據、人工智能等技術的發展,使得數據可以賦能傳統生產要素,提升社會資源的配置效率,成為對經濟生產方式和社會治理模式有著全局性影響的重要戰略資源。也就是說,誰掌握了數據,就等同于掌握了具有基礎性地位的重要戰略資源。數據已經成為當下經濟社會層面權力再生產的關鍵要素。

圍繞數據資料的生成、供給、分配與使用所產生的賦權與分權,正在形成一種新的權力生成機制。巨型平臺依托數據資源采集與價值創造形成網絡規模效應,打造數字生態體系,其打破虛擬、現實界限的資源調配能力和規則制定權力不斷得到加強和擴張。所以,作為數字經濟生態的開拓者,掌握海量數據資源的大型科技公司與平臺企業成為這種新型權力生成機制的支配者與數據權力的重要載體。這種“新型權力”具有壟斷的特點,但是已不局限于經濟領域的支配性權力,更進一步向社會、政治領域擴張。

從經濟層面運用傳統的反壟斷措施應對這種新型的數據壟斷,只是“治標”,未觸動其權力根基。這些“巨頭”表面上仍是所謂“托拉斯”法人組織,但深層來看,它們實為一種通過此前十多年網絡空間野蠻生長而實質主導數據資源所有權的資本秩序。市場條件下,數據要素的自由流動最終形成了龐大的數據資本巨頭,市場壟斷是追求市場效率、實現總體效用最大化的一種資源配置手段,但平臺企業獨占數據資源產生的所有溢價,數據的提供者卻并沒有從中受益,也產生了較大的社會問題。

數據往往是多元主體和多元利益的結合,而數據市場秩序的結構性變動,將涉及國家、市場與個人三方的直接利益。

對于國家而言,如何在制定數據政策的過程中強化對數據資源的掌控能力與維護本國數據安全,成為世界各國在國際博弈中所關注的重點。在培育和構建數據市場的同時,世界各國也在開始嘗試利用宏觀政策加強對本國的數據市場的控制與調節能力,確保數據安全,同時以達到保護數據資源進而捍衛數據主權的目的。

對于市場主體而言,通過技術驅動、巨額資本投入與開拓商業場景,最終目的是實現市場價值環流中數據要素的自由流動,尋求構建“數據要素的自由市場”。數據資源的開發與價值創造,依賴于市場主體通過數據資本規模的擴張實現。在這個過程中,數據資本主體掌握了數據資產的控制權,并以此為基礎獲取超額利潤分配和開發利用能力。對于因此形成的數據資本壟斷,市場主體往往要求政府支持其“發展創新”,只行使最低限度的監管職能,其余交由市場實現自我糾偏。

對于個人而言,權利保護面對公域、私域重新劃界的全新挑戰。隨著技術的進步、經濟社會的發展和人們思想觀念的轉變,公共空間與私人空間的邊界出現融合的趨勢,尤其是在數字網絡空間,公共空間和私人空間的界限逐漸模糊。人們一方面擔憂個人信息被泄露的風險,另一方面又享受著由此帶來的技術便利。

總之,數據市場的秩序建構涉及三方利益主體,訴求復雜且多元。數據治理政策需要平衡三方利益,但數據治理的具體決策卻面臨一個隱性的“不可能三角”,即對維護數據主權、推動數據市場要素自由流動與充分保障個人數據權利這三個政策目標而言,充分滿足其中任何兩個目標都有可能與第三個出現沖突。例如,如果以效率優先為導向,國家基于“維護數據主權”的立場選擇偏重于“促進數據要素自由流動”的政策,那么必將放松對個人權利保護標準,就很難從制度層面充分保障公民個人的數據權利。反之,如果以公平治理為導向,國家基于“維護數據主權”的立場選擇偏重于“充分保障個人數據權利”的政策,通過制定嚴格的數據保護法律和公平的市場競爭規則,對數據監管以及網絡平臺采取嚴格的管理手段,那么數據要素在市場條件下的自由流動必將受到抑制。

數據治理的“不可能三角”還有一種極端情形,即平臺的“政府化”:如果國家長時間對數據要素的自由流動采取“弱監管”措施,在數據資本形成全球范圍內的超大規模優勢后,將在一定程度上代行公共部門職能。這種極端狀況在特定情境下其實有跡可循,例如, 2020年2月,美國內華達州州長史蒂夫-西索拉克計劃推出一項允許科技公司在州內建立自治“創新區”的法案。此項法案通過后,科技公司將可以選擇組建與縣具有相同權力和責任的地方政府,這意味著他們將能夠征收稅款,經營學校董事會和法院并提供政府服務。因此,國家作為頂層設計者,需要充分認識到數據治理領域“三元悖論”的選擇困境,即國家、市場與個人這三者權益不可能同時得到充分滿足,需要在“維護數據主權”的前提下,在市場層面的數據要素自由流動與個人層面的社會權益保護這兩者間有選擇性地進行政策傾斜。

▍ 全球視野下不同數據治理導向的戰略競爭

數據治理中三種復雜關系不獨為中國所面對。中、美、歐三大主要數字經濟體因其所處數字經濟發展的階段以及規制目標側重的不同,往往傾向于采取不同的數據治理政策組合,但都需應對“不可能三角”的挑戰。在此過程中,雖然平臺反壟斷風暴席卷全球,但美國、歐盟在具體的政策實踐中表現出較大差異,可以說,“效率優先”和“公平治理”兩種政策導向已形成分別以美國、歐盟為代表的兩大數據治理體系。

(一)“效率優先”的美國模式

在過去相當長的一段時間里,美國堅持“效率優先”的數據政策導向,推動以商業邏輯為核心驅動的數據資本巨頭在全球范圍內極速擴張。美國法律對數據流動和數字服務中間商采用相對寬松的規制方式,同時,聯邦層面隱私保護立法較為滯后,對個人數據權利保護采取保守的規范態度。“白宮”和“硅谷”在全球數字政治經濟格局競爭中形成了一個關系微妙的攻守同盟。

對外,美國積極主張跨境數據要素的自由流動。 奧巴馬時期美國政府曾高舉“互聯網自由”的旗幟,抨擊其他國家政府對數據自由流動與網絡邊境的限制,從而方便美國利用本土數字市場的先發優勢,支持平臺巨頭在世界各國跑馬圈地。以FAANG五大數字巨頭為首的美國互聯網企業集群已成為世界范圍內最具實力的市場主體,通過保持在各國數字市場的高占有率來收割全球數據紅利,推動本國數字經濟的高速發展。 與此同時,美國試圖依托美國數字巨頭在全球數字市場的領先地位,謀求建立全球數據霸權。美國政府于2018年3月發布《云法案》,賦予了美國政府與服務提供商調取全球跨境數據的權限,如美國政府索取,所有美企必須將儲存在境內外的數據提交給政府,以此打破各國數據本地化政策的數據保護屏障,形成美國主導的數據主權規則體系。

此外,美國也在通過推動所謂的“數字自由貿易”嵌入到正在形成的全球數據治理規則體系中,為美國企業進一步深度滲透他國數字市場掃除障礙。在2018年修訂的《美韓自由貿易協定》、2020年修訂的《美墨加三國協議》等多個雙邊或多邊自由貿易協定中,美國均規定數字產品與電子商務享受免關稅待遇,推動美國企業推出的數字產品進入其他國家市場,本土企業在提供數字服務過程中將他國數據資源實際占有,進而轉化為本國數字巨頭的資本。但當跨境數據自由流動不利于形成美國主導的國際數字分工格局時,美國的數據政策就難以維持支持“數字自由市場”的表象。在特朗普時期,美國政府直接動用行政手段,封禁TikTok,發起“清潔網絡”行動,通過一切手段打擊可能對美國數字市場主導地位構成正面挑戰的中國企業。

對內,平臺巨頭壟斷巨額數據利益在美國內部也引發巨大的爭論與分歧。 特朗普執政后期,美國立法、執法部門分別開啟對硅谷巨頭的反壟斷調查,尋求對數字巨頭壟斷數據、支配市場、侵蝕公共部門權力的限制。2019年6月,美國眾議院司法委員會反壟斷小組宣布對數字競爭市場展開調查,重點審查FAAG;2020年7月,美國國會就針對FAAG四大科技巨頭召開聽證會,并于10月發布了反壟斷調查報告;10月22日起,司法部與多個州起訴谷歌在數字廣告市場的反競爭行為和欺詐行為;12月9日,聯邦貿易委員會和48個州及地區總檢察長起訴Facebook,指控其多年來通過遏制競爭的收購來非法維持在個人社交網絡的壟斷地位。拜登也在大選期間表示要通過科技反壟斷來促進競爭。

即便如此,以商業邏輯追求“效率優先”為核心驅動的美國數據治理政策體系仍很難被當前反壟斷浪潮徹底改變。數據資本巨頭在構建美國的實力優勢與全球數據霸權中發揮著重要的支撐作用。隨著全球反壟斷浪潮的興起,歐盟等主要經濟體紛紛揮舞“反壟斷”“數字稅”等大棒,對美國數字巨頭步步緊逼,白宮需要出于維護美國在全球數字領域領軍地位的目的,考慮如何為硅谷保駕護航,而不是一味限制數字巨頭對數據資源的獲取。

多重因素影響下,在拜登百日執政期間,針對數字巨頭的反壟斷大有“高舉輕放”之勢。在經濟復蘇與大國博弈的倒逼下,白宮與硅谷聚焦合作,對內有利于民主黨選舉利益,對外有助于美國在與他國的科技競爭中立于不敗之地。美國從根本上并沒有改變“效率優先”的數據治理戰略,但在數字稅等涉及數據利益二次分配的問題上,如何給數字巨頭“放血”可能成為未來美國政府與市場主體博弈的焦點。

(二)“公平治理”的歐盟模式

與美國保持“效率優先”的數據治理策略相反,歐盟多年來以維護“公平治理”為核心理念,捍衛數據主權的同時不斷強化對個人數據權利的法律保護。這主要表現為其通過立法建立以規則為基礎的數據治理體系,重塑全球數字地緣競爭格局中的數據主權獨立性。

2020年,歐盟接連發布了《塑造歐洲的數字未來》《歐洲數據戰略》以及《歐洲的數字主權》等一系列戰略文件,并持續運用反壟斷手段,聚焦域外數據霸權對本土市場競爭的影響。2020年7月,歐盟法院以美國的監控計劃不利于數據保護為由,裁定歐盟與美國簽署的《歐美隱私盾牌》協議無效,美國從歐盟自由獲取數據的通道被切斷;2020年12月,歐盟出臺《數字服務法案》和《數字市場法案》,要求對數字平臺治理問題和競爭問題進行嚴格監管,重新規范在歐盟數字市場占有重要地位的超大型互聯網平臺企業的權利、義務和責任,增強對本土數據資源與數字市場治理的規則制定權。而這在一定程度上也會加劇美歐之間圍繞歐盟數據資源主導權的競爭。

近年來,歐盟數字經濟市場主體競爭力不足,在全球數字版圖中被邊緣化的趨勢顯著。歐盟這一全球最大規模的高質量數字市場利潤空間長期被以美國企業為主的大型數字平臺企業所壟斷。如Facebook在歐洲擁有約4億用戶,創造其全球收入的25%;谷歌在多數歐盟成員國的搜索市場份額也超過90%。因此,《數字市場法案》特別關注對大型跨國數字企業的監管,意圖限制其權力。法案提出了“守門人”的概念,凡是提供特定的在線服務且營業額、市值或用戶量達到一定規模的企業——主要是來自美國的超大型網絡平臺——都被認定為數字“守門人”。法案禁止“守門人”利用其在數據共享、軟件安裝、平臺選擇、廣告推廣等方面的優勢地位獲得高額壟斷利潤或者限制市場競爭。而《數字服務法案》則界定了數字服務的范疇,從內容、商品和服務等維度明確在線平臺的責任和義務,意在圍繞侵犯隱私、過度采集、濫用數據等問題構建用戶的基本權利保護機制。當然,受到約束的美國大型科技公司可能會采取減少基礎服務、設置技術壁壘等措施,對目前還依靠這些平臺的歐洲中小企業增設法網之外的障礙,這給歐洲數字經濟發展帶來了新的挑戰。

與此同時,自2020年下半年以來,歐盟不斷加強針對美國數字巨頭的反壟斷執法。對數據資源的汲取、開發和價值創造的過程,歐盟從維護公共利益的角度出發,嘗試設定非常嚴苛的場景準入門檻。2021年4月21日,歐盟委員會通過了堪稱最嚴格的《人工智能法》提案,將全面禁止大規模監控和利用人工智能技術的社會信用體系,對特定領域的“高風險”數據分析應用場景進行嚴格限制。

歐盟通過構建以“公平治理”為核心導向的數據治理政策體系,對美國數字巨頭壟斷歐洲市場數據資源的現狀展開猛烈反擊。一系列政策組合拳精準打擊之下,歐盟通過重塑規則體系不斷強化在數據治理領域的全球制度性話語權。難怪科技界有人戲稱,“歐盟沒有科技巨頭,但美國的科技巨頭,是歐盟的提款機”。

需要指出的是,歐盟采取較為激進的“公平治理”數據治理體系,對數據經濟業態的發展是把鋒利的“雙刃劍”,殺“敵”但也傷己。全球數字巨頭目前主要分布在中國與美國,為什么歐盟沒有誕生數字巨頭,這與其采取數據治理政策密切相關:從政策制定的短期目標而言,不把美國在歐洲數字空間內裂土而治的“界樁”給拔掉,本土很難培育出像中美這樣的數字巨頭。從長遠來看,這樣一套基于社會文化價值體系、政治模式、主權利益等多元因素影響下形成的“數據保護主義”治理體系,在提高美國數字巨頭滲透歐盟市場負外部性因素的同時,也扼殺了本土市場主體崛起的生存空間。在數字時代,歐盟面臨政策“嗓門大”,但缺少市場“爪牙”的尷尬境地。

綜合比較美國與歐盟數據治理的政策實踐,美歐總體保持比較穩定的數據治理戰略導向。作為決策者的國家在調整數據治理的政策導向時,一方面,要在國內層面平衡市場與個人兩者之間的利益;另一方面,賽博世界的數據資源流動打破了民族國家領土的空間界限,數據治理并不只是解決國內治理的問題,“效率”和“公平”都可以作為不同政策工具,成為主權國家參與國際數字地緣政治經濟競爭的有力武器。

▍ 在“政策鐘擺”中重塑新規范秩序

在數據治理的政策選擇中,相比于美歐分別旗幟鮮明地堅持效率、公平的政策導向,目前中國的數據治理政策基調似乎就像一個鐘擺,正在由“效率優先”快速向“公平治理”的方向旋轉。

(一)邁向統籌安全與發展的監管新時代

2019年8月,國務院出臺《關于促進平臺經濟規范健康發展的指導意見》,突出強調了實行包容審慎監管的原則。2020年4月9日,中共中央、國務院印發《關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》,將數據正式列為與資本、土地、勞動力、技術并列的第五大生產要素,明確加快培育數據要素市場,健全市場運行機制等。對平臺監管“包容審慎”,確立要素市場化作為數據市場構建的核心推動力,在這一時期,政府延續“效率優先”的政策導向,但對于如何科學合理界定平臺責任、維護公平競爭等問題已保持高度關注。

自2020年下半年以來,數據治理政策正在經歷頂層設計原則導向的重大轉型。在立法層面,國家制定出臺《數據安全法》,并持續推進《個人信息保護法》相關立法審議程序。在政治層面,2020年12月中央政治局會議曾首次提出“強化反壟斷和防止資本無序擴張”,明確政策導向調整的底層邏輯。隨后,自2020年底以來持續蓄能的平臺反壟斷“風暴”席卷而來。

對于中國而言,這是一個重要的發展分水嶺,意味著數字經濟生態野蠻生長、效率優先時代的結束。但與此同時,國家依然在大力支持數字經濟、平臺經濟的發展,在《“十四五”規劃綱要》中加快數字化發展單獨成篇,成為下一階段國家發展的重大戰略。“效率”與“公平”兩種導向制定的具體政策似乎在中國同時發力,在短時間的“政策鐘擺”運動效應下,社會層面對政策風格轉換期的不同理解也產生了一定程度上的認知混亂。

從發展的視角來看,這種“政策鐘擺”體現了數據治理政策選擇的多重悖論。數據治理規則體系的構建,關鍵在于如何從宏觀制度出發規范好市場邏輯的“閉環”與數據系統“開源”兩種生態之間的隱形張力,激發數據市場的新動能。對于中國而言,目前政策轉型的關鍵在于,如何重建數據市場價值流動的新規范秩序,打破平臺對以數據為核心的,包括數據獲取、生產、流動等整個數據業態的壟斷。

首先,從國際層面看,面對數字地緣的全球競爭,大國博弈成為國家和市場主體攜手的“混合雙打”比賽,中國在國際層面需要扶持本土數字巨頭來應對美國咄咄逼人的封鎖與圍堵。因此,從構筑國家競爭新優勢的戰略高度出發,進一步解放和發展數據生產力仍然是中國數據治理政策體系構建的第一要義。這意味著,在數據治理“不可能三角”的政策選擇中,中國的“政策鐘擺”不會完全轉向“歐盟模式”,而是在由過去“效率優先”逐步轉變為“注重效率、兼顧公平”。在強化監管的同時,需警惕“歐盟模式”可能帶來的負面效應,一旦治理機制泛化成為一種“政治正確”,數字巨頭人人喊打,個人權利神圣不可侵犯,那么數據價值的挖掘將面臨巨大的“負外部性”,難以成為解決現實難題的可行性方案。

其次,中國數據治理應注重在數據價值創造階段,通過增強數據共享機制的監管干預、共建新型數字平臺的方式促進主權范圍內“開源”數字生態體系的構建。數據治理轉型的核心在于優化生產關系形成一種新的平衡,遏制數據資本秩序的無序擴張。“十四五”規劃綱要明確提出要營造開放、健康、安全的數字生態,這也是當前我國期望構建的一種對數字經濟發展具有規范性意義的新秩序。

打破平臺藩籬,推動平臺間互聯互通已成大勢所趨。自2008年淘寶封禁百度以來,頭部平臺企業彼此切斷訪問鏈接,構建“圍墻花園”的歷史已達十余年之久。工信部自2021年7月啟動為期半年的互聯網行業專項整治行動,屏蔽網址鏈接是這次重點整治的問題之一,互聯網企業之間“不互通”的狀態將迎來實質性轉變。目前阿里、騰訊等企業正積極響應,逐步互相開放生態系統,可以說是一項配合國家反壟斷政策的舉措,實際上也是互聯網企業規范健康有序發展的必然要求。

(二)探索建設更加公平合理的數字經濟分配制度

當前中國官方倡導強調開放的規范秩序,與現今基于商業邏輯形成、天然走向閉環的數據資本秩序之間,必然會存有一些張力甚至是沖突,在這個過程中,最重要的就是對數據資源控制權的爭奪。作為一種生產資料的數據,數據資本化圍繞數據控制權的爭議,這個過程該由誰主導?從解放生產力的角度,這是一場公共部門與私人部門間數據權力配置的范式重構。

首先,目前平臺經濟模式嚴重依賴巨額過剩資本的前期投入,通過燒錢結合數字平臺技術改造其他價值生產行業的具體場景,進而獲取市場支配性地位“坐地收租”,而資本正是基于壟斷后的超額利潤才愿意在前期進行巨額補貼打造面向數字生活場景的新型基礎設施,把控汲取數據資源的場景端口。但在開拓數字化場景、打造服務型“新基建”的進程中,以政府為代表的公共部門其實更具優勢。國家也可以通過創建新型數字平臺,推動更多社會場景的數字化進程,拓展提取和控制數據的關鍵業務模型。中國擁有最大規模數據資源的主體是數字巨頭嗎?其實政府、國企等公共部門手中握有海量潛藏的數據“富礦”,但大部分社會活動交互產生的信息并沒有進入數據生產、加工和價值再創造的過程。公共數據、政務數據、工業數據等信息的開放、共享還面臨法律、機制等多方面風險因素,無法直接轉化為可以在市場直接流動的數據要素。

其次,特定場景數字化的推動,需要主權信用背書來提供社會信任機制建立的前提。從這個意義上來講,中國人民銀行正在試點構建的數字人民幣及其配套生態系統,正是公共部門領銜、公私協同共建主權范圍內超大規模新型數字平臺的有益嘗試。目前數字人民幣已接入支付寶、京東等第三方支付平臺,隨著試點范圍的不斷擴大,未來也將開辟更多的支付場景加入到數據生產和價值再創造的數字產業鏈中。

再次,國家也在大力推動工業互聯網平臺、公共數據要素市場開放平臺的培育和建設,探索公共部門和私人部門在平臺組織形式中的有機結合,由公共部門調集各部門力量開辟場景、使更多數據資源具有可流動性,市場主體經資源授權進而通過加工、分析與商業生態開拓,進行價值再創造。如果市場層面的平臺主體依然保持一種天然閉環的數據價值環流,那么對公場景被打通后的數據紅利,將使得平臺權力擴張越發地不受遏制,極大地妨礙社會公平。因此需要通過增強數據共享機制的監管干預,促進私人部門在特定條件下與社會共享已掌握的部分數據資源,推動在主權范圍內構建更具競爭力和創新性的數據要素市場。

最后,促進“效率”的同時如何兼顧“公平”?應側重于建設適配于數字經濟時代的分配制度。數據權屬的界定,很難用過去“公有制”或“私有制”的框架來區分。因此,在“蛋糕”做大后該怎么分好蛋糕,是目前數據治理政策轉型中亟須解決的核心問題。二次分配制度的建設應注重數據價值創造后的利益再分配,通過利益分配對個人因數據資源被汲取進行權益補償。目前,世界多國正在嘗試通過數字服務稅的方式,解決價值創造來源及支付來源之間錯位導致的稅基侵蝕問題,中國建設數字經濟的二次分配制度時要考慮方案的合理性。如何在個人、企業與政府之間分配數據利益,如何解決跨區域稅收分配等問題,需要從制度創新的視角出發,為數字經濟發展營造公平穩定和可負擔的稅制環境。

面對數字時代的全球戰略競爭,各國比拼的終將是數字市場規則構建與國內治理的整體水平。作為當前全球第一數據資源大國和全球第二大數字經濟體,中國在數字時代有能力基于自身實踐,探索出一條具有中國特色的數據治理模式。如何在促進數字經濟高質量發展的同時,重塑和構建數字經濟社會格局中在價值創造、利益分配層面的新機制,是數據治理政策在具體實踐中需要持續探索的未來發展之路。

本文原載《文化縱橫》2022年第2期第74-83頁,原題為《數據治理的“不可能三角”》。 歡迎個人分享,媒體轉載請聯系版權方。

]]>

? 賈開?| 電子科技大學公共管理學院

【導讀】2021年11月29日,微信發布聲明,宣布在點對點聊天場景中,將允許直接訪問外部鏈接,并將在群聊場景試行開放電商類外部鏈接直接訪問功能。自工信部組織一眾互聯網企業召開“屏蔽網址鏈接問題行政指導會”以來,不同互聯網平臺相互屏蔽外部鏈接的問題已有所改善,但也有媒體和公眾認為進展仍然有限,不能令人滿意。值得追問的是,互聯網究竟是如何一步一步建立各自的“護城河”,走向封閉的“孤島”狀態的?要重塑更加符合人類需要的互聯網生態,除了開放外鏈,是否存在另一條不同于當前數字技術模式的新技術路線?

本文指出,互聯網的初心本是締造一個人類協同創新的自主空間,但是以網頁為中心的互聯網技術架構,并沒有將應用程序與數據分離開,導致用戶數據被分割在不同網頁和公司,而難以開放共享。這既使得先發的數字平臺公司能夠憑借用戶數據優勢享有網絡效應和壟斷勢力,也使之能夠輕松通過廣告模式獲得巨額收益。當前世界各國針對數字業態的監管浪潮,事實上也是對互聯網無序競爭的回應。

作者認為,我們需要在傳統的數字化技術視角之外,探索另一種兼顧治理要求的技術創新路徑。他以互聯網、人工智能、3D打印三個領域為例,呈現了另類新技術路線在打破互聯網封閉和壟斷、避免勞動替代和勞動異化危機、重塑傳統生產流程和全球產業鏈這三方面的潛能,為我們思考和想象更好的數字未來提供了參考。

本文發表于《文化縱橫》2021年第6期,僅代表作者觀點,特此編發,供諸君思考。

數字未來的多重技術路線

20世紀60年代以來,計算機與互聯網的發明拉開了人類社會數字化轉型的歷史進程。彼時人們對于技術創新的樂觀態度,不僅孕育了技術“烏托邦主義”的思想浪潮,同時也影響了各國針對新興數字業態的包容性治理理念。在技術、資本、社會、國家等多重因素的推動下,數字經濟最終成為當前人類社會最重要的經濟形態。

然而,在經歷半個多世紀的快速發展之后,數字化轉型進程所潛藏的治理風險與挑戰同樣日益顯現。2018年11月法國總統馬克龍在互聯網治理論壇 (Internet Governance Forum) 上的講話非常明確地指出,“互聯網到了一個‘轉折點’”。人們開始意識到,數字化轉型進程并不必然導向長久以來人類社會所堅持的基本價值。 此起彼伏的數字風險暴露了人類社會在不同領域的“治理赤字”,進而促使研究者和決策者開始反思數字技術本身的不足,以及人們在理解并釋放數字技術變革能力方面的局限。

由此,是否存在不同于當前數字技術發展及其應用模式的另一條技術路線,我們又應該如何在不同可能性之間做出選擇,便成為國際視野下利益相關者理論討論與實踐探索的新焦點。

▍數字化反思下“另一種”互聯網的可能性

“自由”“開放”是互聯網締造者所秉持的理念和希望。 在五十余年的發展進程中,互聯網也的確實現了彼時的愿景,帶來了蔚為壯觀的數字化新時代,開源軟件、維基百科乃至共享經濟都是其成果的集中體現。但伴隨著商業化進程的深化與普及,互聯網已經不僅僅只是自由、開放的象征,同時也充斥著權利的侵害、權力的斗爭以及風險的涌動。蒂姆·伯納斯-李在2019年紀念萬維網誕生30周年的活動中,將互聯網當前“亂象”總結為三點:蓄意傳播惡意內容以影響政治進程(以劍橋分析事件為代表)、技術被濫用導致網絡極化,以及互聯網協議設計存在缺陷以致激勵錯配。

當前世界各國普遍出現的針對數字業態的監管浪潮,事實上也是對互聯網“亂象”的回應。但針對具體問題的治理改革僅僅只是利益相關方反思數字化進程的一個視角,探索兼顧治理要求的技術創新路徑則是另一個重要視角。 互聯網發展史證明,僅僅依托“端對端”的開放式網絡架構,并不必然帶來自由的人類社會和解放的知識經濟。互聯網演化發展的多元技術路線,值得更多地深入反思與競爭性探索。作為萬維網協議的發明人,伯納斯-李近年來積極實踐的“另一種”互聯網設計思路,便是在此方向上的典型代表。

萬維網的初心是締造一個全人類能夠協同創新的自主空間 ,不同的知識在網絡匯集、開放,進而累進式地創造出更多的人類智慧。為實現這一目標,萬維網的關鍵創新在于兩方面:將超文本技術嫁接到互聯網,以使得圖片、視頻、音頻等更多類型的信息可以在互聯網上傳播;同時,采用單向鏈接方式,使得任何人都可以在資源所有者無須做任何回應的情況下鏈接該資源,從而最大限度地維系開放性(即開放鏈接是默認狀態)。萬維網獨特的技術設計拉開了互聯網商業化進程的序幕,產生了“開放促進創新”的積極影響。但另一方面,主要聚焦“鏈接開放性”的技術方案,最終卻成了阻礙作為關鍵生產要素的“數據”開放的瓶頸與門檻。具體而言, 萬維網以網頁為中心的技術架構并沒有將應用程序與數據分離開,這便導致用戶數據被分割在不同網頁(背后是不同公司)而難以開放共享。伯納斯-李將此種情況形象地比喻為“數據豎井” (Silos) 。“數據豎井”既使得先發的數字平臺公司能夠憑借用戶數據優勢享有網絡效應和壟斷勢力,也使之能夠輕松通過廣告模式獲得巨額收益。 二者帶來的直接后果便是對用戶信息的全面監控和隱私權利侵犯,也導致所有公司都致力于擴張市場規模以收集并壟斷用戶數據,而非提升應用服務的水平。

正是因為看到了這樣的問題,伯納斯-李近年來發起了Solid開源項目,試圖通過技術方案的創 新將互聯網拉回“初心”的軌道。 Solid開源項目的核心理念在于通過將應用程序與用戶數據分隔開,將數據的控制權交回用戶手中,改變當前互聯網商業業態的主流模式。Solid的這一理念事實上與歐盟在《通用數據保護條例》 (General Data Protection Regulation,GDPR) 中提出的“數據可攜帶權” (Right to Data Portability) 一脈相承,但不同之處在于,數據可攜帶權在實踐過程中往往更重視不同商業平臺公司在應用程序接口 (Application Programming Interface,API) 方面的標準化和統一性,而這種思路仍然沿襲了傳統萬維網框架下應用程序與用戶數據集成在一體的技術路徑,因此并沒有從根本上改變數字商業平臺公司試圖收集用戶數據并打造“數據豎井”的行為動機。與之相比,Solid則采用了不同技術路徑,用戶在互聯網上產生的數據都被存儲在特定位置并因此與提供服務的應用程序(或網頁)相分離,商業平臺公司必須首先獲得用戶同意才能獲得數據以提供服務,由此帶來了兩方面影響:一方面,“數據豎井”現象被消除,任何數字平臺公司都不擁有用戶數據,而經由用戶同意,不同商業平臺公司都可以調用同一套用戶數據,由此打破了網絡效應并促進了市場競爭;另一方面,互聯網商業化進程中的激勵錯配被消除,此時數字平臺公司的動機不再是收集并控制用戶數據,而是提升并創新產品服務,隱私侵犯、虛假新聞等互聯網亂象有望從根本上得到解決。同時,值得注意的是,Solid并不以限制數據應用為目的,其本質上仍然是以促進應用、開放為宗旨,這也再次體現了伯納斯-李所反復強調的互聯網“初心”——實現全人類能夠協同創新的自主空間。

我們并不能確定Solid項目的未來是否會像萬維網一樣成功,但伯納斯-李的“二次”創業至少提醒我們,互聯網并非一蹴而就的完美架構。不同的技術路線不僅代表著差異化的技術方案及特點,同時也反映了不同的治理思路與途徑。 在利益相關方均認識到互聯網當前已經面臨“轉折點”之際,技術革新仍然是不可或缺的突破治理困境、回歸“初心”的重要途徑。考慮到互聯網全球治理涉及議題的廣泛性,類似于Solid項目這樣的技術創新,甚至還具有基礎性變革的作用和價值。

▍勞動危機下“另一種”人工智能的可能性

人工智能的技術革新和普及應用正在推動新一輪技術革命和產業革命的爆發,與之伴隨的社會變遷在迎來發展紅利的同時,也彌漫著發展紅利能否普惠共享以及人工智能技術是否會進一步擴大社會分化的擔憂與質疑。

人工智能應用背景下圍繞勞動危機的討論即是典型體現,這又具體體現在兩個方面:勞動的異化以及勞動本身的替代。前者例如勞動者被“困”在技術系統中以致喪失自主性的擔憂,后者則是在人工智能推動自動化變革的浪潮下,就業崗位本身的減少乃至消失。針對勞動危機引發的治理需求,固然可以通過基于稅收的再分配機制,或者類似全民基本收入制度這樣的社會賦能機制加以回應,但更根本的問題還在于:人工智能的技術發展與應用路線,是否必然導致勞動危機?換言之,我們是否存在不同于當前人工智能技術發展與應用模式的“另一種”技術可能性?

上述問題正是麻省理工學院教授達龍·阿西莫格魯在其2021年的新書《重新設計AI》中提出的關鍵問題,而這事實上也反映了近年來人工智能技術研發和應用領域的新探索與新趨勢。在阿西莫格魯看來,人工智能存在兩種不同的技術發展和應用路線。一方面,人工智能可被視為對人類工作的替代,并在自動化進程中降低勞動成本或者提升勞動效率。無論是汽車制造業的無人工廠,還是外賣行業對勞動者的調度與規劃,大抵都可被視為在此類思維下的復制或延續。但作為通用型技術,人工智能的潛力并非僅限于此,或者說并不該限于此,阿西莫格魯認為的另一條技術路線便是將人工智能視為人類勞動過程的輔助,以更好地釋放人類的創造力、判斷力和靈活性。 以教育行業的人工智能應用為例,新技術既可以用來自動 對學生評分或者自動生成教學內容以替代教師功能,但也可以輔助教師發現不同學生的偏好、特長或困難,以真正實現差異化、個性化教育。

在理解人工智能兩條技術路線的基礎上,其優劣比較便成為一個重要問題。更多的理論或實踐表明,伴隨著自動化進程的深入,第二條技術路線可能更有利于技術本身的迭代式創新以及人類社會的可持續發展。在阿西莫格魯看來,當越來越多的人類工作被人工智能所替代之后,再進一步追求勞動替代的邊際效用將迅速下降,而此時也將越來越凸顯出人類勞動的價值(例如需要手眼協調的工作)。類似的,哈佛大學法學院教授羅伯特·昂格爾在2019年出版的《知識經濟》一書中同樣提出,人類工作可分為規則類與非規則類兩種。前者是指重復性、模塊化、范式化的工作,在明確規則下反復進行;后者則是在跳出或否定既有規則的情況下,形成新理念、新發現的過程,這也被稱為“想象的能力” (the power to imagine) 。人工智能的功能大致可被總結為提升“規則類”工作的效率,卻不具備完成“非規則類”工作的能力,后者正是人類勞動的價值所在。在此背景下,昂格爾認為“人-機合作”才能帶來最先進的生產力:在機器智能不斷代替人類重復工作——換言之,實現了勞動機械化——的同時,人類被解放出來以更多地進入“創新無人區”,從而在不斷拓展人類知識邊界的同時進一步將更多工作機械化,由此形成機器與人的共同發展。

理論上的探討同樣得到了實踐中的印證。2018年4月,馬斯克接受了CBS電視臺的采訪,并第一次允許大眾媒體參觀Model 3車間。在采訪中,馬斯克闡述了特斯拉應用自動化機器的苦惱:試圖將整個生產流程自動化的努力往往會使生產過程變得過于復雜,因而他不得不雇用更多的工人以增加生產速度。換言之,無人化工廠并不一定是理想模式,片面追求自動化對人類勞動的替代,反而會限制生產績效的釋放(在特斯拉,這便體現為產能瓶頸)。

值得注意的是,人工智能技術路線的選擇或調整并不能通過市場機制而自發實現,阿西莫格魯認為原因在于第二條技術路線存在“外部性”:人工智能在輔助人方面的技術創新,其效用將分布于廣泛的利益相關者,而并不能為技術研發者或應用者所獨有。旨在釋放人類勞動價值的人工智能技術創新,其受益者更有可能是勞動者,以及能夠發現最適合“人-機合作”組織模式的企業,而并不一定是技術創新者本身。因此,針對不同技術路線的公共政策引導乃至規制便顯得尤為重要。

同時,人工智能背景下圍繞就業危機的爭論,事實上也與技術路線選擇緊密相關。在技術創新的就業影響研究中,就業創造與就業替代是兩種相互競爭的影響機制。2014年皮尤研究中心針對“人工智能所取代的工作是否會比其創造的多”這一問題進行了調查,1896名專家的回答和看法分歧巨大。但如果從人工智能具有不同技術路線的視角來看,那么就業創造與就業替代的爭論事實上就體現為不同技術路線的選擇。此時,探索人工智能第二條技術路線,便被賦予了更大的社會價值:即人工智能的發展是否將有利于創造更多就業,并最終縮小社會分化。

▍全球產業鏈變革下“另一種”制造業數字化轉型的可能性

全球產業鏈正在發生的變革是國際政治經濟領域的焦點議題,許多評論者將其視為全球貿易戰及新冠肺炎疫情的外部沖擊的結果,但清華大學崔之元教授更深入地指出了產業鏈變革的內生邏輯,實質上是在“增材制造”(Additive Manufacturing)技術推動下“后福特主義”的新升級。這可被視為制造業數字化轉型的“另一種”路徑。

當前的通常觀念往往將制造業數字化轉型等同于工業互聯網建設,關注的重點在于通過數字化改造提升生產效率或者形成更靈活的生產組織結構。 例如浙江紹興新昌縣推進軸承廠設備聯入工業互聯網,在實時監控設備動態的同時實現了全縣各工廠設備的動態調用,從而提升了設備利用率;而類似于“生意幫”的協同制造平臺,則可以靈活組織平臺上的不同生產者完成特定產品的不同環節,從而適應不確定且動態變化的市場環境。正如崔之元教授所指出的,上述改革思路仍然只是在不改變傳統生產流程或產品屬性的前提下,利用數字技術提升生產速度或效率,其實質是對“福特主義”的有限提升;然而,數字技術的更大潛能卻可能是改變傳統生產流程,實現“后福特主義”的新模式與新結構,這集中體現為“增材制造”技術的發展與應用。

“增材制造”常被簡稱為“3D打印”,這一技術可以利用數字化控制方式(計算機輔助設計)一次性制造出部件或成品,從而減少傳統制造業對生產任務的細致分工。 舉例而言,在特斯拉2020年第一季度財報中,首次介紹了特斯拉所采用的3D打印技術,用1個大型壓鑄件替換了原本由70個零部件組成的后下車體;在2021年8月的報道中,特斯拉又進一步用2~3個大型壓鑄件替換了370個零件組成的整個下車體。此種生產流程的變革,不僅使得特斯拉成為供應鏈受疫情沖擊影響最小的汽車制造商,同時更意味著產業鏈由全球深度分工向本地回流的歷史進程的開啟。

值得注意的是,“增材制造”技術的影響并不限于生產流程本身,它還會進一步變革制造業的組織模式與產業模式。崔之元教授所引用的發表于2017年《麻省理工斯隆管理評論》的研究文章指出,以“增材制造”技術為基礎出現的“泛工業平臺”(Pan-Industrial Platform),不僅可能成為新的制造業“企業集團”(conglomerate),同時還可能具有比中小企業更大的靈活性和創新性。

互聯網、人工智能、制造業數字化轉型,是本文列舉的三個體現不同技術路線可能性的典型案例。相關實踐探索在近年來的涌現,不僅代表著數字化轉型進程進入深水區,同時也意味著我們所慣常的發展模式走到了“轉折點”。在此背景下,更寬廣的理論視野與更開放的改革空間,可能才是面對數字未來的最佳選擇。

本文原載《文化縱橫》2021年第6期8-11頁,原題為《數字未來的多重技術路線》。 文章僅代表 作者本人觀點,歡迎分享,媒體轉載請聯系本公眾號。

? 郭年順

首都經濟貿易大學講師、北京大學博士

【導讀】又一年諾貝爾獎揭曉。今年的科學類獎項由歐美科學家包攬,這再次觸發了公眾對科學和創新話題的探討。其中,我國高新科技被“卡脖子”的問題,依然是討論重點。中國的科技水準,究竟何時才能全面進入世界頂尖行列?如何才能突破當前難關,成為真正的科技大國?本文以不同于傳統認知的新視角,重新分析了技術、需求和市場之間的關系,認為由貿易爭端和新冠疫情沖擊引發的大規模國產替代試驗,為我國推進新一輪自主創新提供了重要思路,國外的技術斷供乃至技術封鎖,反過來正是“中國創造”的機遇期。

作者分析,從數據上看,華為事件后,國產半導體行業被激發出擴大產能和高端研發的動力;同樣,疫情引發的物資短缺中,國產醫療設備也迅速迭代更新,甚至打破了一些外企的尖端壟斷。作者指出:以往國內外的各種創新理論,都不約而同地聚焦于技術標準,而忽視了市場在創新中的作用。事實上,當前我國自主創新遇到的最大阻力,越來越不是技術差距問題,而是市場和應用問題。如何讓國內用戶接受自研自產的產品,與跨國企業爭奪市場份額,是國內高新企業的一大難題。因為只有面向真實市場需求來定義技術和開發產品的創新行為,才能獲得持續市場應用,進而發展出突破“卡脖子”難題的有效路徑。當前,美國的技術斷供確對中國關鍵企業和產業造成了明顯傷害,但這種困難只是暫時性的,也是中國產業升級必須跨越的障礙。作者認為,我們應牢牢把握以龐大用戶為基礎的超大規模市場優勢,利用本土用戶企業對中高端技術的持續和緊迫需求,全方位地支持、引領和鞭策上游生產企業的關鍵核心技術創新過程。

本文原載《文化縱橫》2021年8月刊,原題為《貿易斷裂背景下的供應鏈重組與中國創新機遇》,僅代表作者觀點,特此編發,供諸君思考。

貿易斷裂背景下的供應鏈重組與中國創新機遇

截至2020年,以《國家中長期科學和技術發展規劃綱要》(2006—2020年)為主要載體的自主創新戰略已經實施完第一個15年規劃階段。一個最直觀的結果是:一方面,中國在高速鐵路、特高壓輸變電、核電、半導體顯示、太陽能光伏、能源裝備、新能源動力電池等重要工業領域,快速躋身世界先進水平;但另一方面,中國依然在半導體芯片、關鍵基礎材料、核心軟件和裝備等領域面臨“卡脖子”困境。那么,為什么過去15年的自主創新實踐會形成上述格局?面對中美貿易爭端和新冠疫情沖擊,如何能夠盡快突破“卡脖子”關鍵核心技術?對這些問題的回答,不僅有助于總結過去15年開放條件下自主創新實踐的經驗和教訓,還將為新時代條件下日益緊迫的科技自立自強和關鍵核心技術攻關工作提供更具價值的政策建議。

▍從技術-生產者視角轉向市場-用戶視角

(一)創新研究中的兩種分析視角

回顧和總結自主創新實踐,首先需要明確從何種視角出發。國內外創新理論中一直存在分別從供給側(supply-side)和需求側(demand-side)出發,研究創新動力及其演變的兩種分析視角。供給側視角聚焦技術知識和組織能力的生產及其演化路徑和過程,需求側視角則更關注市場和用戶的規模、內容及變化如何影響創新的路徑和績效。

這種區分最早源于經濟學界對“技術推動創新”(technology push)還是“需求拉動創新”(demand pull)的爭論。上述宏觀層面的爭論又進一步在微觀企業創新層面具體區分為生產者(producer)視角和用戶(user)視角,并在創新政策研究中相應衍生出供給側政策和需求側政策。盡管平衡這兩種視角的呼聲從未停止,但以技術-生產者為核心的供給側視角始終占據國際創新研究的主導地位,以市場-用戶為核心的需求側視角雖然正在獲得更多的重視,卻主要扮演補充和挑戰者的角色。

受主流創新研究視角的影響,后發展語境下的技術追趕和創新研究也重點討論如何在發展外向型經濟過程中,通過技術引進和學習獲得制造及研發能力,同時認為后發展國家的市場規模小和用戶購買力不足,難以在技術趕超過程中發揮關鍵作用。作為后發展研究的最新主題,21世紀初以來興起于中國的自主創新理論和政策研究,同樣集中于討論技術引進、科技創新和自主開發等問題。各級政府也非常注重制定相關財稅政策,支持企業開展研發、國產化、基礎科學研究和科技成果轉化等活動,但對市場、用戶和技術應用等需求側問題卻缺乏足夠重視。這兩種研究視角的不平衡發展現狀,已對學術界全面理解中國自主創新實踐的經驗和潛力產生負面影響。

(二)主流技術-生產者視角的貢獻和局限性

2006年前后興起的有關自主創新問題的討論,很自然地首先從技術-生產者視角開始。例如,當時爭論的焦點是:技術引進和合資政策是否帶來了先進技術?自主創新是不是“閉門造車”?如何激勵本土企業在開放競爭的條件下開發自主技術和品牌?雖然依舊存在爭議,但在經過三十多年正反兩方面工業實踐的檢驗之后,主要從技術-生產者視角展開的爭論已經有了一些基本定論。尤其是隨著中美貿易爭端的爆發,多數人都會認同以下基本判斷:自主創新并不排斥開放條件下的技術學習和交流,但無論是否進行技術引進或國際合作,唯有建立產品開發平臺并堅持自主技術研發,才可能掌握核心技術能力,否則只能落入技術依賴和受制于人的境地。

即使是最近幾年流行的“開放式創新”(open innovation)概念,依然沒有完全跳出技術-生產者視角。其實,無論知識生產和產品創新過程正在變得如何開放,都無法否定“核心技術能力只能通過自主研發才能掌握”的基本邏輯。更準確地說,只有自主掌握核心技術,才能最大程度地利用全球范圍內豐富的技術知識和市場機會。

所以,從技術-生產者視角展開的大量研究,已經較好地回答了“什么是自主創新”和“需不需要自主創新”這兩大核心問題。不過,當“必須自主創新”的邏輯和理念被廣泛接受,并轉化為企業和科研機構的大規模創新行動時,同樣重要但更為棘手的問題隨之出現:如何在開放競爭的條件下,讓用戶接受本土企業自主開發的技術和產品?如何與具有先發優勢的跨國企業爭奪市場份額?此時,主流的技術-生產者視角的局限性就暴露出來,即它無法很好地解釋開放競爭條件下自主技術的產業化和競爭力問題。因為技術的自主或先進程度并不能自動保證產品的市場生存能力。尤其是面對外國成熟產品的競爭,本土技術和產品經常不被用戶認可。這也是關鍵核心技術突破如此艱難的重要原因之一。

(三)轉向市場-用戶視角的再討論

雖然技術(產品)和市場(需求)是后發企業創新過程中不可分割的兩個部分,但無論之前的理論研究還是政策實踐都未能充分重視市場-用戶視角及其反映出來的更根本問題。

2006年自主創新戰略全面實施后,中國掀起了自主開發和科技創新的浪潮。不過,國家政策在直接為自主創新活動提供政策和資金等激勵條件的同時,把大部分的技術和產品應用過程留給了市場。然而,改革開放以來,國內的企業和消費者用戶形成了優先使用外國先進產品的偏好。雖然政府一直在石化、能源和軍工等領域努力推動國有企業用戶采購本土核心產品,但在更廣泛的民用競爭性工業領域尚未全面形成這種推動力。尤其是那些對關鍵核心技術有大規模需求的大型工業用戶,對質量和安全的要求很嚴格,非常不愿意冒風險使用國產產品。即使是實際技術性接近國際水平的本土企業,也普遍因為“業績”不足而被限制了成長潛力。它們只有在耗費大量游說成本或意外獲得機會的情況下,才艱難地得到認可。即便如此,本土產品還是經常作為除特殊情況外不會被大規模采購的“備胎”,或幫助采購壓價的“友軍”。

當前,自主創新實踐遇到的最大阻力,越來越不是技術差距問題,而是市場和應用問題,以及更深層次的技術生產者和用戶之間的關系問題。雖然具有挑戰勇氣和基礎的本土企業已經廣泛出現,并且在關鍵零部件、設備、材料和軟件等領域實現了突破,但面對相對穩定的國際供應鏈格局,它們的成長速度和實際潛力卻因為應用機會不足而受到壓制。這并不能被簡單地歸結為技術相對落后的事實,因為任何暫時粗糙或落后的產品,都只有獲得應用機會才可能不斷改進和創新。其實,如果能夠獲得盡可能多的改進機會,自主創新企業原本可以在技術和規模上進步更快。當很多不被看好的本土企業意外提供了比肩國際水平的產品,甚至是首先從國際知名用戶而不是國內用戶獲得訂單時,上述判斷更加確定。

所以,在開放競爭的市場中,政策不僅需要支持本土生產者以符合用戶需求的標準把產品造出來,還應該鼓勵和引導本土用戶主動采購國產產品。“不信任國產產品”和“沒有廣泛用起來”,是過去15年自主創新實踐遺留的重要教訓和未解問題。而“廣泛用起來”往往會比“造出產品來”遭遇更大的市場和政治阻力。當前,本土挑戰者依然與跨國企業存在不同程度的差距,但它們并不缺乏自主創新的意愿、能力和行動,只是仍需要大規模應用機會去改進產品和證明自身實力。

▍貿易爭端和疫情沖擊對自主創新實踐的啟示

從技術-生產者視角來看,2018年爆發的中美貿易爭端和2020年突發的新冠疫情再次為關鍵核心技術缺失問題敲響了警鐘。但從市場-用戶視角來看,貿易爭端和新冠疫情卻“意外”地為本土核心技術和產品的成長提供了歷史性機遇。如果說之前開放穩定的國際供應鏈格局客觀上限制了本土創新企業的發展,那么政治和自然事件導致的國際供應鏈中斷威脅則打破了原有的供應鏈格局。國產替代和自主可控不僅再次成為堅定的政策導向,更成為市場和用戶的自發選擇和普遍行為。尤其是后一種根本性變化,為本土企業獲得期待已久的大規模應用機會提供了巨大的可能性。以“華為事件”和“抗疫物資短缺危機”創造出來的大規模本土應用機會為例,二者都屬于隨機偶然事件對中國工業和企業造成的極端沖擊。這種帶有隨機試驗性質的沖擊,能最真實和充分地檢驗中國自主創新企業的實力。

前所未有的政治斷供或疫情物資短缺引導我們反思以下重要問題:中國企業是否會因為失去國外核心技術就無法繼續創新升級?中國是否能夠主要依靠自主技術解決重要的經濟民生問題?改革開放以來,對這些問題的回答普遍是存疑的。但“華為事件”和“抗疫物資短缺危機”兩個特殊現象卻表明,之前幾十年發展起來的本土技術和產品其實可堪大任,而且正在進入大有可為的關鍵歷史時期。

(一)華為被迫轉向和中國半導體工業的“后備軍”

“華為事件”不僅僅考驗了華為自身的技術和管理水平,更是對整個中國半導體和軟件工業自主升級能力的全面檢驗。雖然華為是自主創新的代表,但長期以來在芯片和軟件等核心產品上也高度依賴美國企業。2018年,華為92家核心供應商中有33家美國企業。但在被美國制裁后,華為不得不啟動“備胎轉正”計劃,并轉向本土供應鏈,實行核心產品“去美國化”行動。于是,很多之前難以進入華為采購系統的本土企業,迅速獲得了測試驗證、合作開發甚至批量應用的機會。比如FPGA芯片供應商紫光同創、芯片制造企業中芯國際、存儲芯片供應商長江存儲、OLED面板供應商京東方、鉭電容供應商宏達電子等。

實際上,2019年下半年以來,華為先后大規模出貨的5G基站、Mate30和P40手機,都快速實現了核心零部件的“去美國化”和極高比例的國產化。尤其是,之前被普遍認為無法實現國產替代的核心產品,很多都研制了出來,或者正在快速突破的過程中。比如回天新材的高端電子用膠產品,其實早在2017年就通過了華為的驗證,但一直無法放量。美國實施制裁后,回天新材在幾個月內就與華為對接超過50多款產品。如此快速的產品導入過程說明回天新材的產品并不存在難以克服的技術問題。回天新材董事長章鋒因此認為,“貿易戰”對回天來說是從未有過的好機遇,因為以前國內許多公司都迷信外國材料,現在選用國內品牌后發現比外國的產品質量還好。

所以,美國制裁雖然造成國際供應鏈開放程度大幅降低,甚至正在徹底封殺華為海思芯片的發展之路,卻戲劇性地打破了市場競爭中自發形成的供應鏈格局。大批本土企業通過華為的支持正在快速成長,它們擴大產能和開發高端產品的速度將大大提升。

(二)“抗疫物資短缺危機”中涌現的本土力量

新冠肺炎疫情的暴發導致醫療產品陷入極度短缺狀態,這引發了一場類似華為所經歷的“工業試驗”,即主要依靠本土供應鏈來滿足醫療物資需求。疫情初期,這種極端條件下的試驗也因為中國在關鍵核心技術上受制于人而受到質疑。但后來的事實卻是,全世界只有中國能主要依靠自身設備和核心零部件滿足暴增的醫療物資需求。

生產口罩熔噴布材料所需的熔噴模頭和噴絲板組件,是2020年上半年市場上最緊缺的產品之一。權威媒體曾在2020年3月20日判斷:“與其他很多制造產業一樣,高端裝備和關鍵部件是制約熔噴布產業發展的一個掣肘……國內提供熔噴布成套生產設備的廠家也不少……但核心部件熔噴模頭依然依賴進口。”確實,這種加工難度極大的核心零部件,一直被日本卡森、日本噴絲板和德國恩卡等國外企業壟斷,且年產量只有幾十臺。

然而,常州紡興精密和臺州精誠時代卻在短短40多天內就生產出供應中石化3.2米寬幅特制熔噴布生產線的噴絲板組件和熔噴模頭。相比于常規的1.6米寬幅生產線,3.2米特制生產線所需噴絲板和熔噴模頭的研制難度至少提升6倍。為什么這兩家“默默無聞”的企業能夠在這么短的時間內完成這項緊急任務?原來,常州紡興精密源于1970年設立的常州噴絲廠,50年來專注于化纖紡絲噴絲板設計制造,目前在國內外市場的占有率分別達到80%和35%。臺州黃巖的精誠集團是1996年建立的民營模具廠,是最早一批進入高端模頭市場的本土企業,并在2015年成為當時國內唯一掌握高端模頭和噴絲板全套技術的企業。疫情期間,精誠集團在國內中高端熔噴模頭市場的份額高達60%~80%。

上述意外現象同樣出現在口罩生產線所需要的空氣壓縮機,以及高端醫用呼吸機所需要的微型渦輪風機、傳感器和FPGA芯片等關鍵產品中。比如,由浙江鑫磊壓縮機公司為中石化儀征化纖公司提供的空氣壓縮機,不僅質量完全合格,而且產能比原來的韓國產品提高了38%;杭州貝豐科技的微型渦輪風機則首次進入國內高端呼吸機龍頭企業供應鏈,打破了瑞士企業Micronel的長期壟斷。總之,新冠疫情導致的國際供應鏈中斷狀況,意外地展示出中國本土企業被人忽略的實力和潛力。

(三)小結

綜上所述,政策和學術界(甚至包括產業界自身)對本土企業實力和潛力的認知,都不同程度地偏離了真實的工業實踐。這很大程度上是受到傳統的技術-生產者視角的影響。因為他們都把焦點放在了產品的技術性能指標上,以是否在具體指標上接近或超越外國產品為標準,來判斷中國企業的技術水平。但這種標準只會將本土企業籠統地置于“大而不強”的位置,卻忽略它們在應用過程中所能達到的真實水平,最終強化對本土產品的不信任心理和對外國產品的跟隨模式。這種跟隨模式比技術差距本身,更加嚴重地阻礙了本土企業及其產品的發展。

本文并不試圖夸大實力和掩蓋差距。但進一步聯系到2015年以來對大量一線制造業企業訪談調研獲得的證據,本文有理由相信相當多中國企業已經具備了足夠的技術積累和挑戰意愿,只是需要一個與用戶協同開發和成長的過程。因此,當前國際開放程度的適度乃至大幅度降低,反而有利于自主創新企業快速成長。因為這一局面意外逼迫原本依賴國際供應鏈的中國下游用戶企業轉向本土供應鏈,這正在徹底改變本土用戶的供應鏈策略和創新模式,繼而為本土供應商證明自身實力提供廣泛的機會。這種趨勢一旦形成,相關技術壁壘的突破將更多只是時間問題。

▍新時代自主創新工作的調整和強化

貿易爭端和新冠疫情沖擊引發的大規模國產替代試驗,為推進新一輪自主創新工作提供了重要思路。之前的政策把自主創新的核心內容主要定義為技術問題,未能重視將技術和市場應用連接起來的過程,尤其是忽略了作為戰略性資源的本土用戶和市場。面對當前特殊的國際政治經濟形勢,政府在擴大對外開放和吸引高質量外資的同時,更應順勢利用貿易開放程度降低和產業鏈本土化的契機,最大程度地發掘各個產業鏈中有潛力的本土生產企業,為它們進入本土用戶的采購系統牽線搭橋和提供信用背書,最終推動本土關鍵產業領域的生產企業和用戶企業進行全面對接。

這種對接活動雖然正在部分市場中自發進行,但更需要通過政策支持和動員大規模地推廣到各個工業領域。黨的十八大以來,中央決策層頻繁強調突破“卡脖子”技術和實現自主可控的重要性。2020年10月31日發布的《國家中長期經濟社會發展戰略若干重大問題》罕見地明確要“全面加大科技創新和進口替代力度”,并“力爭重要產品和供應渠道都至少有一個替代來源,形成必要的產業備份系統”。2021年“兩會”通過的《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》更是在確立科技自立自強作為國家發展的戰略支撐的基礎上,進一步強調了“新型舉國體制”、“揭榜掛帥”制度、“企業創新聯合體”和“上下游產業鏈融通”等重要政策路徑。這些政策已經越來越明顯地涉及關鍵核心技術的市場需求和應用問題,但同時還是受到技術-生產者視角的局限。

以備受關注的“揭榜掛帥”制度為例。其基本形式是面向經濟主戰場和國家重大需求,把真正需要的關鍵核心技術項目張出榜來,誰有本事誰就去揭榜。這個強調“需求牽引”和“創新不問出處”原則的新政策,將有助于從制度、思想和風險層面減少對國產核心技術的束縛,為真正具有技術潛力的企業(尤其是民營企業)創造更多市場機會。但“揭榜掛帥”制度還需厘清兩個重要問題:到底由誰張“榜”?誰又能最終“掛”帥?前者涉及如何確定發榜主體和榜單內容是否符合真實產業需求的問題,后者則涉及評價主體、標準和機制的問題。從市場-用戶視角來看,如果榜單中公布的“技術任務”不能反映真實產業需求,或者評價主體不理解真實產業狀況,那么“揭榜掛帥”項目可能會繼續遭遇科技和產業“兩張皮”的困境。之所以有這樣的擔憂,是因為目前的發榜主體和評價主體都主要是政府部門和科研機構。但相較而言,只有在市場上長期打拼的企業和企業家,才更有能力對關鍵核心技術或應用基礎研究提出真實而具體的需求,并評判對應研究成果的有用性和適用性。所以,需要決策者進一步思考的重要問題是,如何才能更多地調動大中小企業參與“發榜”“揭榜”“掛帥”等工作。

其實,經過四十多年的發展,中國已經在家電、汽車、智能手機、計算機、高鐵、船舶、鋼鐵等各工業領域培育出一大批占據龐大市場份額的領先企業。我們往往片面地看到這些企業受制于國外的關鍵核心技術,卻忽略了它們同時幾乎是全世界各種關鍵核心技術的最大用戶(買家)。戰略管理學家邁克爾·波特很早就提出,一國國內用戶需求的性質、內容和規模會顯著地影響相關生產者的技術水平,哪里存在高端(advanced)和挑剔(demanding)的用戶,哪里就有可能培育出技術先進的生產者。所以,處在應用最前沿的中國用戶企業能夠對中上游關鍵技術的生產企業或科研機構提出準確的需求,甚至掌握著某些核心技術發展方向和速度的“定義權”,從而有能力影響相關生產企業的市場命運。

如果本土用戶企業能夠在政策動員下廣泛地參與“揭榜掛帥”“供需對接”和“產用創新聯合體”等活動,通過需求表達、試用反饋和訂單支持等形式,主動帶動本土核心技術和產品的應用迭代過程,那么本土生產企業或科研機構就能根據準確的用戶需求開展創新過程。只有這種緊密面向真實市場需求定義技術和開發產品的創新行為,才可能持續獲得市場應用,進而發展出突破“卡脖子”難題的有效路徑。

當前,美國實施的技術斷供政策確實已經對中國關鍵企業和產業造成了明顯傷害。但這只是暫時性的困難,也是中國產業升級和經濟崛起過程必須跨越的障礙。政府應該牢牢把握以龐大用戶為基礎的超大規模市場優勢,利用本土用戶企業對中高端技術的持續和緊迫需求,去全方位地支持、引領和鞭策上游生產企業的關鍵核心技術創新過程。這是構建新型舉國體制的重要方向,也是支撐“雙循環”發展格局的基礎。正如當年毛主席所說:“多少一點困難怕什么。封鎖吧,封鎖十年八年,中國的一切問題都解決了。”

本文原載《文化縱橫》2021年8月刊,原題為《貿易斷裂背景下的供應鏈重組與中國創新機遇》,注釋請參見原文。歡迎個人分享,媒體轉載請聯系本公眾號。

? 張汝倫?|?復旦大學哲學院

【導讀】近年來,文理科孰輕孰重之爭引發極大關注,從側面反映了我們這個時代的人文危機。本文指出,就目前中國的具體情況而言,我們首先不應該問要不要發展,而要問為什么發展。發展經濟的目的僅僅是為了滿足人在實際上永遠無法滿足的物質需要,還是提高人生的質量?人生還有沒有、或者說是不是應該有比掙錢和追求物質欲望更高的目的和原則?一個人和一個國家是否只有追求財富一個目標?當眼前局部利益與人類根本利益和長遠利益相沖突時,該怎么辦?人類今天的這種流行的生活方式有沒有問題?它將把人類帶向哪里?人類今天能說是幸福的嗎?追逐物欲能否帶來幸福?發展能沒有限度嗎?

作者認為,人文主義并不等于人道主義,不能單從精神方面或身體方面去理解人。人文首先是人類社會和人類生活的當然之理,也是自然與人關系的當然之理。然而資本主義的產生卻改變了這一切,人第一次以非人的東西,即盡可能多地掙錢來理解自己的人生意義,手段變成了目的本身。一個明顯的證據就是人文精神被逐漸架空,甚至被認為是有礙于經濟發展的東西,很多人至今對人文精神冷嘲熱諷。更有甚者,則是干脆否認有什么人文精神,否認有什么天理良心,否認有什么永恒的價值和超越的追求,認為人生不過就是一場沒有原則的游戲。他認為,真正的大國決不是建立在錢的基礎上,要恢復人文精神,不能靠空洞的呼吁和談論,而要靠改變我們的存在方式,改變我們對存在的理解。

本文原載《文化縱橫》,原標題為“人文精神:十五年以后的反思”,僅代表作者觀點,特此編發,供諸君思考。

人文精神:十五年以后的反思

不知不覺,人文精神的討論已經15年過去了。說是“討論”,其實沒什么真正討論。當時出乎我們意料的是,贊成的不多,反對的不少。15年以后,一方面是人文精神的缺失遠甚于當年;另一方面是“人文精神”成了一個裝飾詞,有各種各樣的言論出現,遠比當年流行。歷史有它自己的邏輯,非人力所能左右。現在想來,人文精神在中國的命運,有著遠比世風日下、人心不古更為深刻的原因。我認為把它歸結為市場經濟和資本邏輯都是膚淺的,歸根結底,它根源于現代性對人的自我理解。

▍ 人文主義≠人道主義

西方從亞里士多德開始就有“人是理性的動物”的說法,認為人區別于其他動物的地方就在于他有精神,有思想。基督教也是將精神置于肉體之上。到了近代,雖然一些哲學家還強調人的精神,但西方的政治哲學、道德哲學和政治、社會理論卻以欲望的人,或者說身體的人為出發點。人們覺得人性無非就是欲望及其變種,精神只是聊備一格的點綴,說到底,人就是追求欲望的動物,精神無非是追求欲望的工具和點綴,或者是對欲望的辯護。 滿足欲望逐漸代替了其他的人生意義。

人的身體性曾經長期遭到忽視與否定。雖然自稱是唯物主義,但一直依賴片面強調精神的作用,實際上卻把精神狹隘化,成了遏止人們對自己利益追求的工具。這種精神其實只是意識形態的變種,而不是什么精神。但人們卻以為那就是精神。因此,當時我們談論人文精神時,很多反對者就認為我們講的人文精神就是反對和壓制人的物質欲望,進而反對市場經濟和改革的精神。

一開始我們對這種反對感到愕然,為什么人們居然會這樣來理解我們所說的人文精神?后來漸漸明白,伴隨著改革開放的思想解放運動,從一開始在對人的理解上就有一個嚴重的偏差。上個世紀80年代的思想解放運動最初是圍繞著對人道主義的討論展開的。但不能不承認,當時關于人道主義的討論實際上并不是學術性的,甚至也不是思想性的,而是意識形態的。論戰雙方的目的都是為了維護某種政治路線,而不是深入問題本身。主張人道主義的一方,是要自覺地為所謂改革開放造輿論,但對改革開放的根本目的卻缺乏深入的思考。當時人們對市場經濟的認識就是它能極大地滿足人們的物質需要,最終也能滿足建立在利益博弈基礎上的政治訴求。

因此,雖然人道主義的宣傳者并沒有過多地談論人的物質欲望的正當性,但他們鼓吹的人性解放卻是以此為底色、為號召的。哲學和思想往往比較隱晦,而文藝就直白得多了。從那時起到現在,我們的文藝作品對人的理解基本就是“飲食男女”這四個字。不要說有思想的人,連有感覺和有個性的人都沒有了,人變成了千人一面的欲望動物。

當然,這種對人的理解由于市場經濟的推波助瀾,現在早已不僅是一部分文化人的想法,而成了我們這個社會多數人的看法。無論是中學生還是哲學家,都覺得應該首先從人的動物性來理解人。這種想法說到底,就是人性就是動物性。這個化約當然有些極端,那些主張從人要吃飯出發來理解人的人,也未必會承認人性就是動物性。

可是,正是在這樣一種人性觀的支配下,我們正在扼殺自己。 為了讓孩子將來可以多掙些錢滿足他們的動物欲望,我們殘酷地剝奪孩子的童年,讓他們為了將來不一定能得到的金錢,將他們金色的童年消耗在各種技能的學習和習題的演練中。為了滿足我們的物質欲望,我們忘了親情、友情和愛情 ,成為工作狂,顧不得品味生活和享受生活,將寶貴的生命消耗在殘酷的商場或官場的拼殺和人際爭斗中。我們不僅剝奪孩子和自己的生活,還剝奪社會和自然應有的人道。為了滿足欲望,人們到處開發,不顧失地農民的死活;為了滿足欲望,人們不僅以鄰為壑,而且也不顧最終將危害自己,將河流山川破壞毒害,弄得人都無法生存下去;為了滿足欲望,人們造假販假,坑蒙拐騙,無所不用其極。

在這種人性觀的支配下,人們覺得人是受利益驅動的,要發揮人的積極性,就要誘之以利,讓人去為利而爭,這樣人才會脫穎而出,結果卻是叢林原則當道,人與人的關系變成獸與獸的關系。 以單純肯定人的欲望為底色的人道主義或建立在人的動物性上的人性觀,得到的決不是人的解放;而同樣是人的異化和人的奴役。

歷史已經證明,單純從精神方面或身體方面去理解人都是片面甚至有害的,同樣會導致人的異化和人的喪失。存天理,滅人欲的結果必然是天理不存,人欲偷行。而大張人欲的結果必然是率獸以食人,同樣導致人類社會的毀滅。其實,人生來就不是一個單純的生物有機體,而是必然出生在人類社會中,也就是一定的人文世界中。即使是身處孤島的魯濱遜,他也并沒有脫離人文世界,正是這個世界決定了他根本不同于島上的其他生物。這個人類社會或人文世界,并不是人存在的外在條件,而是人之為人的內在條件,這個條件與他的身體存在一樣原始,一樣根本。而從存在論上說,這個條件是人的身體存在的前提。

▍ 人文的古典意蘊

如果人性既不是它的精神性,也不是它的身體性或動物性,那么究竟是什么?如果人可以定義的話,那就是人文性,我們可以說,人性就是人文性。

什么是人文?

現在一般是將人文理解為與自然相對的東西,這是不正確的。“人文”一詞在中國最早出現在《周易》上,“觀乎人文,以化成天下”。古人最早主張天人合一,并不將人文與自然對立起來。人文人文,關鍵在“文”。什么是“文”?《周易》系辭上說:“物相雜,故曰文”。“文”是事物之間的交錯關系。“文”的另一個意思是事物的“紋理”。由這兩個基本意思引申出“制度”、“秩序”、“條文”的意思。

因此,人文的基本意思顯然應該是人類生活的基本關系、條理、秩序,但這種關系、條理和秩序是隱性的,即不是明文規定的制度,而是人類生活的當然之理,就其先天性而言,就其不是人為規定,而是人類生活歷史的自然產物而言,它是先天的;就其絕對性而言,它就是天理。違反了就是傷天害理,就不能算是人。人文首先是人類社會和人類生活的當然之理,但它也是自然與人關系的當然之理。或者說,它總是將自然納入人類世界來觀察,來看待。中國古代陰陽相生,天人感應的思想,恰恰反映了這一點。無論東方和西方,都有將宇宙大生命和人類小生命視為同一生命的思想,其根據,也正在將自然與人文世界視為一體。

但這樣說還太抽象。什么是“天理”?什么是人類社會和人類生活的當然之理?很簡單,就是人是絕對依賴他人的動物,這是他存在的基本前提。是他人使他來到世界上,并使他得以存話下來,存在下去。傷害他人,就是傷害自己。 這就是“天理”,這就是人類社會和人類生活的當然之理,違反這個道理,就是傷天害理。因此,世界各大文明與宗教,核心教化就三個字:“愛”“和”“敬”。最后一個“敬”是“愛”與“和”的保證,沒有對絕對不可動搖的天理的“敬”,“愛”與“和”是守不住的,因為如孟子所說,人之異于禽獸者幾希。

人存在的歷史性固然產生了一定的傾向,但作為一個歷史過程而不是機械過程,人的存在不是一個毫無懸念的生產流水線,而是一個充滿風險變異的過程。人類無法為自己的存在買人壽保險。所謂人壽保險恰恰在人不再存在時才會兌現。 一個原始基因在漫長的歷史發展過程中會演變為吞噬一切的毀滅性因素,人文精神并不具有免疫力。相反,由于它只是一種模糊的隱性傾向,它不能完全決定歷史中的其他因素。相反,其他因素在一定的條件下可以改變它、損害它甚至毀滅它。在過去的歷史中這種情況并不是沒有出現過,但卻不能持久,因為人還沒 有完全從非人的東西出發來理解自己和生命的意義。

?????

▍人文精神與資本主義文明的捍格捍

但資本主義的產生根本改變了這一切 。 資本主義不僅僅是一種生產方式和經濟制度,也是一種生活方式和價值觀, 這種特殊的生活方式和價值觀建立在一種全新的人的自我理解上。 資本主義的生命在于最大限度地追求物質利益,不把這一點同時也作為最高的價值觀和人生觀,資本主義就不會成功。 資本主義的興盛和成功固然需要硬件,即所謂的制度建設和科學技術;但更需要軟件,即唯利是圖和見利忘義的人,否則資本主義就沒有稱職的操作者和衷心的擁護者,它龐大的生產機器也就失去了其真正的動力——貪得無厭的消費者。

這就是說,資本主義必須改變人的觀念,或者說改變人對自己和自己人生的看法,才能得逞。

自古以來,人們很少把自己看作是純粹物質的東西,就像一塊石頭和一片樹葉那樣;也很少有人會認為自己活著就是為了吃飯和掙錢。但資本主義讓人覺得人就是動物,與一般的動物沒什么兩樣,活下去和繁衍后代是人生的根本目的;而生命的意義不是生命本身,而是維持生命的東西——錢。人第一次以非人的東西,即盡可能多地掙錢來理解自己的人生意義,本來應該是手段的東西,現在變成了目的。這樣,在對人的理解上,也相應發生了一個根本的變化,就是將自己理解為欲望的動物,而將人權首先理解為欲望的滿足。因此,資本主義自己承認,它產生不了英雄,而只有謹小慎微、精明能干的小市民。

這種對人和人生意義看法的改變,當然也會改變人的基本存在方式和基本追求,同時也改變人類世界和人文精神。一個明顯的證據就是人文精神被逐漸架空,甚至被認為是有礙于市場經濟發展的東西,很多人至今對人文精神或冷嘲熱諷,或明確反對。更有甚者,則是干脆否認有什么人文精神,否認有什么天理良心,否認有什么永恒的價值和超越的追求,認為人生不過就是一場沒有原則的游戲。現代文化的虛無主義實際上就是人文精神被顛覆的一個明證。近年來,各類商業人為災難,當然折射出體制的問題和道德問題,但歸根結底,難道不是人文精神的根本缺失?真正的大國決不是建立在錢的基礎上,就像真正的偉人之偉大決不是因為他擁有的權力或榮譽。

人文精神并不是某個固定的本質。 如果人文性是基于人的社會性和歷史性的隱性而模糊的傾向性原則,那么我們不應指望它會是像道德規范那樣明確的條文,把人文精神簡單等同于道德是一種誤解。人文精神是具有穩定內涵的一個動態的結構。說它有穩定的內涵,是說它不是隨便什么東西,而是有一個堅定的核心,就是人對自己生命意義的認識,而對生命意義的認識必須建立在對生命條件的認識基礎上,否則就是錯誤的認識。生命的價值和意義不是通過單純的思考就能獲得,而是在歷史過程中不斷生長和充實。因此,在每個時代,人文精神都面臨自己的課題,它不是現成的答案,而是提出問題和解決問題的一定取向。但任何危機的解決若不是以人文精神為指導,必然是治標不治本,甚至引發又一次危機。當然,人文精神不可能對任何問題提供具體答案,人文精神只是給我們提供了觀察問題的大的方向,它本身反過來還要落實在具體的問題上,否則它也只是一句空話,就像我們經常看到的那樣。人文精神必須通過與時代問題的深入互動,才能使自己得到豐富和具體的規定。

如果人文精神的喪失不是個人的問題而是時代的問題,那么,它的恢復也不是個人的問題而是時代的問題。就個人而言,在任何時候都不乏有人文關懷和人文精神的人,但這并不能改變一個時代人文精神的缺失。一個時代人文精神的缺失不僅要通過個人的努力,更要通過社會和時代本身的努力,通過古典意義的政治的努力。人類和時代必須改變自己對人的片面理解和看法,更要改變建立在這種理解和看法基礎上的種種有害做法。就目前中國的具體情況而言,我們首先不應該問要不要發展;而要問為什么發展。發展經濟的目的僅僅是為了滿足人在實際上永遠無法滿足的物質需要,還是提高人生的質量?人生還有沒有、或者說是不是應該有比掙錢和追求物質欲望更高的目的和原則?一個人和一個國家是否只有追求財富一個目標?當眼前局部利益與人類根本利益和長遠利益相沖突時,該怎么辦?人類今天的這種流行的生活方式有沒有問題?它將把人類帶向哪里?人類今天能說是幸福的嗎?追逐物欲能否帶來幸福?發展能沒有限度嗎?

雨果曾經告訴我們:“動物存活,人類生存。生存就要理解。生存就是對現實報以微笑,就是越過城墻遠眺未來。存在就是自己身上要有一桿秤,在上面衡量何為善,何為惡。存在就是講公道、追求真理,就是理智、忠誠、實心實意、真誠、善良、心中牢記權利和義務。存在就是知道自己想做什么、能做什么、應該做什么。存在就是自覺。”這是人的本分,也是對人文精神的一個最好的說明。我們看到,在現代世界,由于對人的本分的理解發生了根本偏差,人文精神已經在我們的生活中日漸消失。要恢復人文精神,不能靠空洞的呼吁和談論,而要靠改變我們的存在方式,改變我們對存在的理解。

本文原載《文化縱橫》,原標題為“人文精神:十五年以后的反思” 。圖片來源于網絡,歡迎個人分享,媒體轉載請聯系本公眾號。

? 封凱棟 紀怡 | 北京大學政府管理學院

【導讀】8月5日,本土芯片制造龍頭企業中芯國際發布2021年第二季度財報。面對公眾對中芯國際引領中國芯片制造業突破重圍的期待,該公司表示:“集成電路制造行業沒有彎道式超車和跳躍式前進。公司會把握自身在細分領域的優勢,提高核心競爭力。”

類似的公眾情緒不止在芯片制造領域存在。近年來,“新技術革命”或“第四次工業革命”已經到來的觀點,非常流行。在美國持續打壓的背景下,很多國人期待中國能借由“新技術革命”契機實現“彎道超車”,趕超以美國為首的發達國家。

本文立足歷史和現實,基于經濟和技術發展周期的分析,認為當前我們并沒有處在“新技術革命”發生的前夜,作為追趕者的中國并沒有“彎道超車”的捷徑。但反過來說,目前處于領先的國家也沒有可對中國實施“降維打擊”的致命利器,因此中國仍可能通過扎實的技能能力積累和技術設施擴張,實現“直道超車”。另一方面,作者著眼于中國與國際經濟體系的關系角度,指出改革開放后中國融入國際經濟體系,導致中國工業經濟面臨日趨嚴重的技術和市場“兩頭在外”、產學研脫節的問題,各個產業的本土創新系統受到沖擊。要成功實現“直道超車”,今后中國必須大力建設本土創新共同體,發展以國內技術問題和國內產品技術發展為中心的創新組織協調機制,形成創新的內循環機制。在此過程中,國家需要做的,是通過充分社會動員和合理配置戰略性資源,以重大工程技術問題為抓手,為不同創新主體提供合適的經濟激勵,為它們主動參與結構性轉型,創造正面預期。

本文原載《文化縱橫》2021年第4期,原題為《建設本土創新共同體——國際創新競爭背景下中國的困境與出路》,文章僅代表作者觀點,供諸君思考。

建設本土創新共同體——國際創新競爭背景下中國的困境與出路

在2017年特朗普政府剛剛發動對華貿易戰與科技戰時,中國國內輿論向人們傳達的不同信息常常是矛盾的。一方面,媒體上存在著一些對中國創新能力極其正面的判斷,“新四大發明”是當時非常流行的術語。在部分學術作品中,也有不少關于中國在移動互聯網、大數據、人工智能和量子計算等領域已經挺進世界前沿的論斷,一些作品甚至將其刻畫為“新的工業革命”。另一方面,在中國工業被美國“卡脖子”時,一些評論家指出中國工業技術能力仍很羸弱,對中國創新前景得出了完全相反的結論,并暗示中國不應與美國展開科技競爭。

中國的創新前景究竟如何?在美國政府連續的高壓政策下,中國應該如何調整,以推動本土創新的持續發展?本文嘗試從縱向和橫向兩個維度回答上述問題。

從縱向上,我們通過梳理當下所處時代在經濟長波中的歷史位置,來辨析中國是否有實現“彎道超車”的機會這一問題,并在此基礎上進一步明確中國實現持續的創新發展和追趕超越所需的能力構建的基本邏輯。

在橫向上,我們從中國與國際經濟體系的關系切入,通過回顧中國融入現行全球化體系的歷史過程,來分析這種融入的本質及其對中國創新系統的影響,在此基礎上進一步明晰中國在當下國際創新競爭中應采取的戰略選擇和行動重點。

▍虛幻的捷徑:漫長的ICT技術應用與擴散的長波

近年來,移動互聯網、大數據和人工智能等新興技術應用的繁榮帶給了人們大量想象,其中以美國的“工業互聯網”和德國的“工業4.0”最為突出。關于新工業經濟協同系統的設想,為人們刻畫了智能化和大數據計算在資源配置及工業活動的自動化(或半自動化)協調方面的重大轉變。世界經濟論壇的創始人施瓦布甚至將其稱為“第四次工業革命”;2016年G20峰會同樣歡呼“新工業革命”已經到來。

中國是否正面臨著新工業革命發生的歷史機遇?既然中國在此類新興技術上已經與發達國家并駕齊驅,甚至在部分應用方面領先于其他國家,那中國是否可以通過推動技術革命、發展新的技術-經濟范式,將其他競爭者甩在身后?

要準確辨析今天是否正處于一場新工業革命發生的歷史機遇時期,前提是要把握現代經濟變革的本質,掌握當下新興技術與技術-經濟范式轉換之間的關系。在經濟史和工商業發展史研究中,人們通常使用“經濟長波”描繪現代工業經濟的變遷,它代表經濟社會中最基礎的工業技術體系,是人們所掌握的技術、技術工具以及相配套的經濟制度的集合。比如,第一次工業革命后期的“蒸汽時代”代表了以蒸汽動力、工廠等為基礎和特征的一套工業技術體系,其歷經半個世紀的發展階段,構成一個經濟長波。取代它的長波則是第二次工業革命前期的“電氣與鋼鐵時代”,這時電氣替代蒸汽成為主要能源,生產更多以內燃機而非蒸汽機作為主要動力,電報成為新的通信工具;與之相配套,工業研發實驗室、大企業等制度逐漸發展起來。

長波的交替并不經常發生,因為這種交替并不是某一項或幾項新技術或發明的產生,而是主宰工業社會的技術-經濟范式的轉換。由于這種“技術-制度”關系的存在,技術的突變可能會沖擊原有的社會制度。這就使得在討論經濟發展、國家競爭和產業競爭問題時,技術的結構性轉變總是成為焦點話題。而不同經濟主體在內在結構特征和戰略預判方面的差異,將會導致它們應對這種沖擊時的效果呈現出明顯差別。

總體來說,當處于重大的工業技術變遷過程中時,追趕者可以采用蛙跳戰略,通過在新的主導技術內進行科技力量布點,并著重將戰略性資源投入相應的領域,獲得先發優勢;原本占優勢的領導者如果因為制度或組織方面的僵化而應對不暢,則可能會被早已做好準備的追趕者“彎道超車”。如此就不難解釋為什么評論家們會對移動互聯網、人工智能和云計算等新技術充滿興奮了,因為他們認為這些新技術即將帶來重大的工業技術變遷,意味著中國可以采取“彎道超車”戰略贏過目前的領導者。

重大的技術變遷會帶來新的財富創造渠道。這不僅將改變原有的競爭格局,還會在新增長動力的爬坡階段迸發出顯著的報酬遞增效應,從而在一定時期內改變競爭者之間的博弈空間。反之,在工業技術的相對穩定期,競爭力的源泉主要遵循累積性規律,經濟主體只能通過原有工業和技術設施的擴張與技能能力的累積來獲得競爭優勢。同時,由于人們沒有新的財富創造渠道,經濟的總體增長會受制于邊際報酬遞減規律,競爭者之間的博弈空間狹小,甚至趨近于零和博弈。

但需要注意的是,結構性技術變化給制度端帶來沖擊這一現象是普遍的:大到經濟長波,小到產業產品主導設計,都存在這種現象。因此,在使用這一推理時,必須首先明確所討論的技術變革的實質,以及它在現代工業技術體系中的重要性,以此來判斷與其互嵌的社會經濟制度的性質,進而才能分析這一技術變革將帶來何種程度的結構性沖擊。

在界定代表重大工業經濟變遷的經濟長波時,經濟史學家們強調的技術變革都是基礎性技術。例如,在劃分“工業革命”時,傳統的經濟史學家普遍強調材料技術和能源技術。這在很大程度上沿襲了古典經濟學強調土地產出的傳統,因為人類的基本需求取決于土地和其他材料的轉化以及能源的供給。自熊彼特之后,學者們普遍將長波變動的動力研究貫注于對技術創新的分析,他們特別強調區分基礎性技術創新的爆發式涌現(“熊彼特沖擊”)和相對應的通用技術創新(發展和生產制造不同工業領域的產品時共同使用的基礎技術)。這些基礎性和通用性技術創新,為相應的經濟長波開拓了經濟增長的空間,抬高了這一時期增長的上限。

為何基礎性技術的結構性變遷會帶來社會制度的不適應,并往往引發重大的工業經濟變遷?

這是由于新產品和新工藝的創新與擴散并不是孤立的事件,它們總是和原材料、能源供應、基礎設施、技能等聯系在一起,而對這些要素的供給又與人們的觀念、企業組織模式、政企關系、教育和培訓等制度構建緊密相關,這就決定了創新是系統性的。這種系統性不僅體現為技術性因素的相互嵌入,也體現為產業技術與社會制度的互相匹配。從技術共同體的認知角度看,技術和制度之間的互相匹配是非常明顯的:

技術共同體內對工業應該解決的主要問題、所能采用的基礎技術、主要的材料工藝形成了穩固的認知,這些認知又與產業鏈、產業和專業協會、政府規制以及教育體系等緊密相關;因此,在某一技術范式下發展起來的創新集群雖然會帶來增長,但也使得共同體忽略甚至無視其他問題、基礎技術和材料。除非遭遇重大的、無法解決的危機,產業共同體很難發生根本性轉變。因此,當經濟長波發生變遷時,工業技術的變化勢必會對社會經濟制度造成重大沖擊,從而為不同經濟體之間的競賽提供特殊的機會窗口。

相比之下,產業主導產品或主導設計的變遷雖然也會對產業結構和相關經濟制度安排形成一定沖擊,但它們所挑戰的往往只是形成特定產品的價值鏈,而不是特定工業時代在教育、科技、金融和產業技術共同體方面形成的社會制度體系——這是一個經濟體在兩三代人的時間里規制經濟、培養人才、推動技術進步并積累工業優勢的載體。

例如,從燃油車向新能源汽車的轉變,雖然會沖擊與汽車產業相關的產業鏈、教育和技能培訓部門、工程技術協會、能源供給網絡和已有的投資結構;但是,新能源汽車的崛起其實孕育于已有的技術范式(產業與創新聚群)中,如車體的設計和工程開發依然需要使用積累已久的機械工程、金屬和相關材料加工等技術;動力電池、電機和氫能等新式動力裝置雖然對于汽車產業而言是新技術,但它們在電子、新材料和化工領域同樣存在已久。

事實上,在既定技術范式下產品層面的“斷裂性”創新中,新舊技術的結合本來就是常見的現象。雖然新老廠商在競爭過程中會呈現出明顯的沖突性,但無論從創新者還是從社會經濟體系的視角看,背后的能力積累機制都帶有強烈的連續性。

從廣義上來說,我們如今仍處于第三次工業革命時期,或者說信息與通信技術(ICT)擴散和應用的長波周期。雖然引爆新的工業革命的基礎性創新肯定會到來,甚至很可能已經隱藏在社會的角落而不為主流所覺察——這正是技術范式轉換時已有范式成員常見的“短視”,但當下的移動互聯網、大數據、人工智能都不屬于這種基礎性創新。這些新技術歸根到底都是在微電子學和信號理論基礎上對通信和集成電路的廣泛應用,它依托于ICT范式時代的學科傳統、科研與工程技術共同體、基本的分析和處理問題的方法,并沒有在基本認知、核心問題、基礎技術和材料工藝上顛覆已有的體系。這些技術將會革新一系列工業的應用基礎,帶來相應的主導產品的變更,但不會從根本上沖擊已有工業國家的“技術-制度”結構。因此,當下競爭能力的邏輯依然會遵循累積性原則,暫時落后的競爭者需要采取的戰略依然是通過資源動員來完成部門間的要素重組,從而兌現自身曾經積累的能力,并構建出新的組合。

這一論斷給我們兩個重要啟示:

首先,由于當前結構性的技術變化主要停留在產業層面,人們熱議的新技術、新產品并不能帶來經濟長波的重大變遷,因此在中短期內中國不存在系統性“彎道超車”的機會。這意味著競爭依然遵循在已有范式內的資源調整和能力累積邏輯,沒有通過技術-經濟范式轉換而一錘定音的捷徑,中國只能通過夯實“內功”追求在當前范式下“直道超車”。

其次,因為并未發生能夠在短期內擴張社會總體經濟空間的重大技術革命,全球經濟投入增長依然遵循邊際報酬遞減規律。由此,主要經濟體在已有結構內的同業競爭會更趨近于零和博弈。這意味著中美之間的經貿戰和科技戰,絕無通過單方面讓渡局部利益獲取長久和平的可能。

▍亟待擺脫的路徑依賴:中國嵌入歐美生產體系的歷史

如果說當下所處的經濟長波的歷史位置,決定了中短期內的國際創新競爭會遵循在已有范式內的資源調整和能力累積邏輯;那么過去三四十年中國在國際經濟體系中的位置、中美之間的相對關系、這種關系形成的根源及對中國創新能力的影響,則是我們從橫向上理解中國創新前景的重要立足點。

中國是在歐美國家機械化大生產和進入ICT技術應用這兩個長波的交疊期期間(即圖1左上角,上一次與本次巨浪的銜接處)被西方國家納入全球化體系的。當時,美國等西方國家面臨著本國的內在結構性矛盾,需要中國提供質高價廉的制造服務,來彌補本國金融資本與生產資本分離帶來的不利影響,以幫助它們延續經濟規模的擴張。

在上一次長波周期的成熟期和當前ICT長波的孕育期,舊的經濟模式(主要在傳統機電領域)已經非常成熟,投資的邊際利潤遞減效應已經很明顯;而以通信和計算機技術為代表的新的通用技術直到80年代后半期都還未對工業生產形成顯著的促進作用。因此,這一時期的美國、德國、日本等當時主要的工業國之間的競爭呈現出很強的“零和博弈”意味。在這一過程中,由于大企業之前的無關多元化并購和聯邦政府科學研究與試驗發展(R&D)支出的削減,美國工業經濟遭遇了巨大的危機。

為走出危機,除了對日本痛下殺手之外,美國還做出了兩項影響深遠的變革:一是在80年代初開始授權并鼓勵企業將聯邦和軍方資助的科研項目成果私有化,引導私人部門成為研發支出的主力軍;二是進一步鼓勵機構投資者(包括保險公司、養老基金、銀行個人信托等)進入企業所有權市場,并通過立法允許其控制企業的戰略決策,開啟了企業金融化浪潮。

這些改革在政治上體現為新自由主義的崛起,在經濟上則表現為工業組織協調方式的變化。機構投資者攫取企業的生產資本并將其轉換為金融資本,以尋求新的投機空間,這大大損害了企業的長期競爭力。在此情況下,美國企業轉而將資本和設備投資于海外,形成全球生產網絡,追逐低成本制造,同時回避國內的勞資沖突。隨著美國本土大企業在國際競爭中走向衰退,以及研發支出結構和科技體制轉變帶來的中小型高科技企業的崛起,美國開始更傾向于利用企業間協調的方式來維系發展勢頭,比如政府組織的SEMATECH(半導體制造技術戰略聯盟),以及美國企業領導的“開放式創新”模式。通過資本和技術輸出,美國當時將半導體和集成電路產業中部分資本密集型的環節配置在韓國、新加坡和中國臺灣地區等地,將包括汽車在內的大量制造業的生產和組裝業務配置到中國和墨西哥等地,為其本土企業重新贏得了靈活性和競爭優勢,令其有實力繼續牢牢地掌握住新興的ICT長波的領導權(即圖1左下角)。

在上述歷史過程中,西方國家對中國的歡迎當然包含政治上的考慮,但這不是本文的重點。在經濟維度中,中國的加入客觀上補上了美國經濟“去中心化”(實質是大企業解體)和“全球化”(實質是海外外包)變局中的關鍵一環。在過去30年里,中國為以西方企業為旗艦的全球生產網絡提供了快速、彈性、大批量的制造服務。大衛·哈維甚至認為,成功將中國納入國際經濟體系,是80年代后美英等國得以緩解當時的國內矛盾,并使新自由主義在英美陣營內部最終站穩腳跟的重要因素。

這也決定了該國際經濟體系的主導者對中國定位的預設:它們從一開始就沒有將中國當作地位平等的競爭與合作伙伴。以美國為首的西方國家期望通過中國日漸龐大的消費市場,解決上一個長波成熟期內西方內部面臨的“零和博弈”困境。此外,通過利用中國高性價比的加工制造能力,主導者美國可以借助新的生產協調方式繼續維系美國企業的競爭優勢,并延緩美國國內日益嚴峻的社會矛盾的爆發。

另一面,中國在國際經濟體系中的角色也塑造了中國工業經濟的結構性特征,導致了技術與市場“兩頭在外”、產學研脫節的本土創新系統問題。在中國改革開放初期,先驅者們致力于借助國外的資本和先進技術壯大我國的工業技術能力,這也是“市場換技術”政策的起源。然而,由于外方在技術設備方面掌握絕對優勢,加之中國企業和部分決策者沒有意識到復雜工業活動中“生產能力”與“技術能力”是相對分離的,這一發展進程逐步拆解了中國產業發展中原有的本土產品開發平臺。誠然,融入國際經濟體系,讓中國得以引進國外的技術設備,學習如何與國際同行同場競技,并獲得了歐美市場的準入權,實現了經濟總量的顯著提升。但產品開發平臺的喪失使得中國工業和企業失去了開展技術學習、積累技術能力的載體;因為在微觀層面,用以發展技術能力的經濟制度不復存在了。這樣的結構性變化在過去幾十年逐步蔓延至中國大部分民用制造行業,致使各個產業的本土創新系統都受到了沖擊。因此,新的結構也限制了中國經濟增長的可能空間。

中國經濟的對外依存度在1994年超過40%,2006年為67%,在2008年前這一指標到達頂峰;而在中國的進出口貿易中,很大一部分是在全球生產網絡內部進行的加工貿易,在2005年前后,中國的加工貿易出口額約占總出口額的50%。以iPhone的制造為例,中國廠商從負責上一環節的國外廠商處進口半成品,同時在全球采購相關的元器件,完成加工后再出口到下一個環節去。這種高對外依存度和加工貿易構成了融入國際經濟體系后中國工業經濟結構的代表性特征。這種模式在帶來增長的同時,也使中國工業逐漸淪為利用從國外引進技術設備、按照國外指定的圖紙或者生產加工標準、為國外合作方提供中間產品或為國外市場提供產品加工環節的經濟體。這導致中國工業陷入了喪失技術話語權、利益空間一再受擠壓的境地。

此外,嵌入國際經濟體系的過程還深刻地改變了中國本土工業企業的行為模式。創新活動在本質上是在產業鏈條中不同參與者的持續互動過程中發生的,因為每一環節的創新者都需要上下游參與者提供技術需求、相適應的產品和技術條件作為創新的前提。而技術和市場“兩頭在外”的體系,使得中國本土的工業參與者成為全球生產網絡的一部分,受到各自所在生產網絡內美歐主導廠商的整合;本土企業之間反而缺乏互動,也就無從解決本土的重要產業和技術問題、發展本土產品技術系統。

筆者團隊曾經對中國的半導體、汽車等產業的專利數據進行了全樣本分析,發現本土企業不僅核心專利少,而且對國外專利的依賴程度很高。在中國,大學-科研院所-企業這條對于現代復雜工業經濟而言至關重要的知識生產鏈,不僅同樣存在對外依賴問題,而且各機構還存在著僅關注自己的同類、交叉關聯比例明顯低于其他發達國家的現象。這意味著中國的產業創新共同體尚未形成,因而缺乏高效地生產技術知識的能力。如果把產業鏈上的不同企業以及產學研鏈條上的不同參與者比作鈴鐺,那么自主創新的孕育需要的是本土不同鈴鐺所組成的網絡中的諧振。而在“兩頭在外”格局中,我們的大量鈴鐺都被分別掛在不同的全球鏈條上,彼此之間缺乏關聯。這正是中國工業會在關鍵技術環節被對手“卡脖子”的關鍵原因。

直到中國自主創新型企業——如通信領域的華為、中興,汽車領域的吉利、比亞迪,以及電網繼電保護領域的南瑞——在不利環境下逆勢崛起后,如上情況才發生了部分改變。雖然這些自主創新企業能夠發展起來也受益于全球化的外部環境,但它們的組織與精神根源都不同于80年代國際經濟體系納入中國時為中國企業設定的角色。這些自主創新型企業通過發展本土的產品開發平臺,重新塑造了本土的創新互動機制。在國內、國際兩條戰線上,它們先是通過服務原有全球生產網絡不關注的國內邊緣市場和世界邊緣市場取得了發展,繼而通過積累能力逐步進入主流市場,最終部分地改變了中國創新生態的格局。

然而,這種轉變同時觸發了中國與西方國家在國際經濟體系中的根本性沖突。因為當中國企業開始在同一層面與西方領頭企業競爭時,自然會壓縮后者原有的超額利潤空間,而這并不符合西方國家在20世紀80年代歡迎中國加入國際經濟體系時的初衷。

▍中國的出路:通過構建產業創新協調能力塑造內循環

以上關于中國創新在經濟長波變遷和國際經濟體系兩個維度所面臨的現狀的討論,可以使我們得出兩個結論:

首先,因為尚未有基礎創新帶來新一輪“熊彼特沖擊”,中國目前并沒有在戰略上趕超其他發達國家的捷徑。但反過來說,目前處于領先的國家也同樣沒有可對中國實施“降維打擊”的致命利器。正因為處于同一個技術長波內,美國在絕大部分領域并沒有超時代的優勢,目前美國在特定技術領域相對于中國的競爭優勢主要是其原有工業和技術設施擴張與技能能力累積的階段性成果。

其次,中國創新目前面臨的最大挑戰不在于單項技術,而在于需要實現結構性轉變,尤其是需要形成本土性的創新互動機制,以持續地為發展技術能力提供基礎。這兩項結論共同指向的中國創新的出路,就是建設產業創新協調能力,并借此完成對內循環機制的塑造。

正因為當今世界經濟并非處于爆發新技術革命的臨界點,所以目前中國在一些領域被“卡脖子”的主要成因在于工程技術問題,而非我們未能理解的科學問題。無論是光刻機、工業軟件、高端傳感器還是航空發動機,實質上都屬于(大)工程問題。本文并非對基礎科學研究存有任何輕視,相反,我們始終強調產學研結合是生產新知識、解決技術問題的重要手段。但要找到解決目前中國創新問題的出路,就必須首先正確、清晰地認識科學問題和工程問題的本質屬性,這是推動轉型的第一個重要任務。

科學發現有可能對技術發展產生重大影響,但我們不能采取“從科學到技術”的簡單線性模型來理解科技創新的機制。基礎科學探索是在未知空間內獲取新發現,并將其轉化、擴散到工業應用領域的一個長周期活動;而工程技術則是通過界定和剖析問題,用人們已經掌握的組織手段和技術手段去解決原本未知的難題的活動。這兩類活動周期完全不同,認識邏輯也存在巨大差異。科學探索活動有一定可能會在經歷相當長時期后給予社會回報。同時,它還可以源源不斷地為社會發展培養人才——在大部分時期內,為工業經濟活動培養人才是基礎科研最大的“社會經濟”功能。因此,基礎科研理應得到妥善的規劃與投入。但是,科學研究投入與解決重大工程技術問題之間并不存在接力式的必然因果關系,對基礎科學研究的投入不會自然地導致工程技術問題的解決,更不意味著技術創新的完成和成功。

因此,在解決“卡脖子”問題和克服技術“短板”的過程中,如果依然單以學科為依據分配相應的戰略性資源,那就是南轅北轍。在推動關鍵產業技術創新的過程中,必須要從“戰略性”這一切入點深刻理解中央經濟工作會議所強調的發展“戰略性科技力量”,即應秉持對重大問題的“任務導向”原則來界定和剖析問題,并在產學研和產業鏈各環節中相應地發展分工協調體系,為此動員和配置資源,從而真正地為技術創新活動提供必需的支撐基礎。

推動轉型的第二個重要任務,是為本土創新構建組織協調能力。前已述及,長期以來形成的“兩頭在外”結構,導致目前中國在很多領域未能形成以本土創新為中心的組織協調機制,因此必然會在迫切需要本土創新的當口遭遇掣肘。以半導體集成電路為例,中國在邏輯芯片方面投資巨大,但技術能力進步卻依然步履蹣跚。究其原因,不能忽視的一點便是,在因中美科技戰而受困之前,中國邏輯芯片制造的巨頭不僅在主要技術裝備方面都選擇自海外引進,而且在配套設備方面也很少給本土企業機會,甚至它們(除華為以外)也很少愿意為國內的“中低端”用戶提供代工服務。事實上,正是這種本土產業鏈上關聯企業間的互動缺位,導致沒能在國內產業中形成“暴露問題、界定問題、協同解決問題”的共同體,這種缺失又進一步導致了相關產業環節的持續性落后。

在工業技術能力持續累積的過程中,企業、產業和國家競爭力的構建需要依托于本土的產品開發平臺(企業層面)和創新組織協調機制(產業層面),來形成知識與經驗積累的穩固平臺。一旦這兩個積累平臺出現問題,一國的產業競爭力就面臨被削弱的威脅。這在中國表現為過去幾十年工業經濟“兩頭在外”的結構性缺陷與今天遭遇的“卡脖子”問題,在美國則表現為金融資本出逃生產活動的“脫實向虛”趨勢及其本土產業部門中制造環節的“離開”(圖1中部)。但在美國并沒有多少人愿意承認,美國的衰落有獨立于中國崛起的內在成因。正是美國本土經濟體系的缺陷及其諱疾忌醫的態度,為中國通過夯實基礎、苦練內功實現“直道超車”提供了有利的外部條件。

中國的當務之急,是以構建安全的產業鏈為目標,以解決重大工程技術問題為抓手,通過構建本土創新組織協調機制來發展內循環。在這一過程中,中國擁有顯著的優勢——世界上門類最齊全的工業部門。我們需要做的,是將本土不同的工業部門、各類產學研主體和位于產業不同環節上的企業組織起來,促成以本土需求和本土技術問題為中心的創新協調機制,具體表現為各環節企業搭建的產品開發平臺,不同主體間設定議程并就不同的產品技術體系形成合作和競爭的產業共同體,以及相應的公共品與人員和信息流通機制。

在推進這一結構化轉型的過程中,必然會遭遇企業轉變的“集體行動的困境”,這就要求國家以多種形式發揮國家創新體系建設作用,提供額外的經濟激勵,使得轉型參與者能夠形成正向預期并持續參與轉型過程。在大學和科研院所的角色定位方面,國家也需要明確調整應用研究和工程類研究的指揮棒,推動科研力量以解決重大現實問題為導向,形成科研與產業的雙向嵌入,將科研活動的生產與再生產放入重大的戰略性項目中。在產業創新共同體發展的早期階段和公共品的供給上,如各類學會和協會、重要的議事和表決機制、對關鍵共性技術問題的投資等,也需要國家提供必要的組織協調和物質支持。這些工作應當是“新型舉國體制”和創新“內循環”的核心。

▍結語

現階段中國技術創新暴露的種種問題,本質上是過去三四十年里外部全球性生產網絡與中國內部工業經濟結構共同塑造的矛盾的具體體現。在對中國創新前景的探討中,樂觀者沒有充分認識到“新四大發明”和人工智能等新興技術的技術屬性,從而產生了新經濟長波即將到來,中國可以“彎道超車”的錯判;悲觀者則沒有充分認識到美國生產資本遲遲未得到有效補充,其相對中國的技術優勢是有限的這一現實。今天的“百年未有之大變局”其實早在中國加入國際經濟體系之初就已經開始醞釀;甚至,當初中國被納入以美國為首的國際經濟體系,也是促使美國朝著畸形道路繼續走下去的原因之一。這種此消彼長的態勢迄今仍未停止。

由此,雖然中國目前的確沒有在科技上全面領先,更沒有率先邁入新的工業革命,但這并不意味著中國必須繼續長期依附于美國體系。正因為根本性的基礎創新尚未發生,所以中美之間現存的差距僅限于ICT范式之內,并非不可逾越。美國尚未能解決制造和工程技術開發環節衰退的問題,甚至美國國內各界當前仍未達成解決這一問題的共識和路線。這就為中國在競爭中克服對國際經濟體系的依賴,完成從“兩頭在外”轉向以內循環為主的系統性結構轉型,提供了寶貴的時間窗口。

這一結構轉型的目標,是發展出以國內技術問題和國內產品技術發展為中心的創新組織協調機制,及創新的內循環機制。在構建自主創新的“技術-制度”系統的過程中,國家需要通過充分的社會動員和合理配置戰略性資源,以重大工程技術問題為抓手,為不同規模、不同屬性的創新主體提供合適的經濟激勵,為其結構性轉變創造出正面預期。這種轉型無疑極其艱難且需要付出長期努力,中國的創新內循環建設仍需在相當長一段時間內,從多輪試錯中逐步積累經驗才能步入正軌。

只有本土技術能力實現了持續的發展和累積,中國工業經濟參與全球化的能力才能進一步加強。那時的全球化將會賦予中國全然不同的角色:中國企業將會獲得更多與領先國家同行公平競技的機會,進入更廣闊的新興市場;同時,中國也可以通過提供知識生產和知識流通的公共品,將更廣大的世界納入我們自己搭建的創新和產業共同體。這樣的前景,既不可能通過抄近路的戰略,也無法通過繼續依附于美國體系獲得,只能以堅定的戰略意志,借由建設創新的內循環體系來實現。

本文原載《文化縱橫》2021年第4期,原題為《建設本土創新共同體——國際創新競爭背景下中國的困境與出路》。圖片來源于網絡。歡迎個人分享,媒體轉載請聯系版權方。

? 賈 開 | 電子科技大學公共管理學院

【導讀】2021年8月2日,中央宣傳部等5部門印發《關于加強新時代文藝評論工作的指導意見》,其中要求“開展網絡算法推薦綜合治理,不給錯誤內容提供傳播渠道”。不久前的7月16日,人社部等8部門印發《關于新就業形態勞動者勞動保障權益的指導意見》,其中要求督促企業修訂涉及勞工權益的平臺算法。為什么中央部門直接對算法治理提出要求?事實上,近年來“困在算法里”已成為一種社會焦慮,要求變革算法及其背后資本機制的聲音越來越多。人們認識到,作為新技術的算法并不是中立的,相反,它有著鮮明的選擇性和傾向性——“算法的政治性”這一問題由此浮出水面。

本文從近些年有關“零工經濟”的爭議出發,分析了算法為什么無法中立而必然具有政治性的深層原因。隨著網絡平臺興起的零工經濟,給了個人更多靈活性和空間,但也出現了對勞動者的“監管”、“控制”和“替代”。從表面上看,這是工程師在設定算法目標時以平臺經濟效率為導向而忽略了社會和人性因素,所造成的極端化結果。但僅僅把算法看作平臺逐利的技術工具還不夠。算法所內嵌的社會機制的復雜性,算法對不同勞動者影響結果的差異性,算法在運行過程中的自我強化性,都使得算法最終演化為帶有價值判斷和選擇功能的政治性算法。作者指出,在技術為王的潮流下,技術也不應被置于政治討論之外,只有認識到技術的政治性,才可能以更完整的視角審視我們面臨的機遇選擇和風險挑戰。

本文原載《文化縱橫》2021年第4期,原標題為“算法可以中立嗎?——“零工經濟”的新可能”,文章僅代表作者本人觀點,供諸君思考。

算法可以中立嗎?——“零工經濟”的新可能

▍零工經濟的演化與爭議:從“大眾生產”到“平臺依賴”

近年來,得益于數字技術的進步與互聯網業態的快速發展,以電子商務、網約車、外賣、內容付費、短視頻、靈活用工等為主要體現形式的“零工經濟”逐漸興起,成為當前時代的重要勞動和生產組織形式。2016年麥肯錫報告顯示,美國和歐洲參與零工經濟的勞動力已經達到了1.63億人;而在中國范圍內,相關研究報告估計2020年后參與者也將過億。伴隨規模和影響的擴大,“零工經濟”引發的爭議也日趨激烈。內容平臺上的盜版侵權、網約車的準入門檻、外賣員的勞動保護,都成為引發廣泛關注的經濟、社會乃至政治議題。“零工經濟”一方面被視為技術創新推動社會進步的代表,另一方面又被質疑為新興資本逃避傳統規制體系的“幫兇”。針對同一現象的不同解釋,構成了當前圍繞“零工經濟”的主要爭論。

值得注意的是,上述兩種觀點或許都走向了極端。無論“進步”抑或“幫兇”,都只揭示了“零工經濟”的一個側面。事實上,數字技術推動的“零工經濟”,早在上世紀90年代互聯網商業化進程加速之時就已經開始。彼時主要體現為以開源軟件、維基百科為代表的“大眾生產”(Peer Production)模式,其在短時間內迸發出巨大生產力,被視為互聯網創新的不竭源泉。不同于工業化大生產時代的福特制,“大眾生產”強調分散個體參與生產過程的重要性,并通過多元化的激勵機制和開放式的組織模式實現了規模效應。以開源軟件為例,可被免費獲取的源代碼使得任何人都可以在此基礎上進行“再生產”,由此形成了海量的代碼知識庫,奠定了數字經濟的技術基礎。

從生產力理論視角來看,“大眾生產”的重要意義正在于它成為數字時代“最先進生產力”的代表。哥倫比亞大學法學院教授Tamara Lothian指出,不同歷史階段的“最先進生產力”并不是最有效率(投入產出比最高)的生產模式,而是能不斷超越既有模式并最大程度釋放人類創造力的生產模式。在工業時代,這表現為基于分工的流水線式生產(如“福特制”);而在數字時代,這具體是指通過調動分散主體生產積極性而形成的規模經濟,在世紀之交便主要體現為“大眾生產”模式。

伴隨互聯網商業化進程的發展,“零工經濟”從開源軟件、維基百科等領域逐漸擴散,但其作為“最先進生產力”代表的進步意義仍然保留了下來。以靈活用工為例,傳統基于地域或熟人關系的用工模式限制了非本地、非熟人關系圈的分散勞動力的勞動參與,但借助數字平臺的交易撮合能力,這些門檻大大降低,使得跨地域、跨語言的任何人都有機會參與生產并獲益;網約車、外賣服務與此類似,其價值同樣體現為降低生產參與門檻,以將更多分散勞動者納入生產過程的普惠性和創造性。

但另一方面,“零工經濟”始終面臨著如何協調分散個體的生產過程,進而實現規模經濟的組織挑戰。“大眾生產”更多依托分散式、自組織的網絡社群解決這一問題,雖然從產出結果來看,同樣體現了強大的生產力(例如龐大且豐富的開源軟件代碼和維基百科詞條),但其組織過程卻充滿了沖突、變化與不穩定。相比之下,“零工經濟”在當前的商業化轉型進程,決定了其不得不依賴平臺作為交易撮合者、過程管理者和產出控制者,因此部分褪去了分散性、自組織的傳統特征,而更多地受制于平臺。正因此,平臺權力擴張、侵害勞動者權益、沖擊市場秩序,才成為反思“零工經濟”的主要內容。已有研究指出,當前形態下的“零工經濟”生態中,勞動者并不獨立,平臺限制已經使他們成為“平臺依賴型創業者”(Platform Dependent Entrepreneur),在享受平臺給予便利的同時,也面臨著來自平臺的諸多約束與威脅。此時,平臺反而成為制約“最先進生產力”的瓶頸,“零工經濟”也變成了平臺逃避勞動者權益保護責任的手段和工具。

基于上述分析,我們便發現了“零工經濟”從“大眾生產”到“平臺依賴”的完整圖景:前者體現了降低生產門檻并釋放分散勞動者創造力的進步意義,同時伴之以自組織的靈活性和不穩定性;后者雖然繼承了分散勞動者的勞動模式,但更多以維持消費導向的商業化目的而強化了組織性和控制性。人們對于“零工經濟”的稱贊或批判,都可以在這一框架下獲得理解和討論。隨之而來的問題便是,如何兼顧勞動者自主性和商業化組織性的不同需求?或者說,什么因素會影響“零工經濟”在二者之間的移動,以使我們可以找到一個最佳平衡點?

現有解決方案或者從資本與勞動的對立關系出發,強調通過改變平臺的所有權性質(例如成立平臺合作社)解決平臺與勞動者之間的沖突;或者在現有產權關系基礎上,通過強化監管或社會責任壓力以約束平臺行為。盡管二者都有可取之處,但也存在明顯短板:平臺合作社本身的資源限制和內部治理難題,決定其難以與現有平臺展開競爭;強化監管壓力則始終伴隨著可能阻礙創新的質疑,強調平臺應將分散勞動者納入正式員工范疇的政策思路,往往忽略了“零工經濟”所包含的進步意義。

相比之下,本文提出的補充觀點認為,應重視“算法”在影響“零工經濟”發展過程中的重要作用,在充分認識到算法具有“政治性”內涵的基礎上,尋找更廣闊的思想解放空間和制度創新路徑。

▍“零工”與“平臺”博弈的算法紐帶:算法政治的三重內涵

平臺之于“零工經濟”的重要性在于協調分散勞動者的勞動過程,而算法在其中扮演著關鍵作用,承擔了交易撮合、過程管理、結果評估等重要職能。但在圍繞“零工經濟”的相關討論中,人們往往將算法視為平臺的工具,忽略了對其豐富內涵與影響機制的探究,這主要體現為以下三點:

第一,算法往往以性能和效率為客觀標準,被認為只存在唯一最優方案以解決供需匹配、過程管理、結果評估等具體問題;

第二,算法被視為價值中立的技術方案,其自動化、無差別的處理方式避免了人類主觀判斷的干擾和變化;

第三,算法是無所不能的數字化管理技藝,不僅能夠覆蓋生產過程的各個環節,而且能夠深入每個生產環節,洞悉包括人類情感、偏好在內的相關因素。舉例而言,在對視頻內容精準分類和用戶偏好精準識別的基礎上,短視頻平臺算法可以實現一致、穩定的最佳匹配;外賣平臺算法可以根據局部區域內的供需動態實現最優規劃,通過過程監控和結果管控確保最短時間內的服務送達。

上述認識雖然有助于我們理解算法的作用,但工具性思維仍然限制了對“零工經濟”內在“黑箱”的揭示,使得相關討論陷入勞資對立的尖銳沖突和艱難平衡。關鍵問題在于,如果算法只能作為平臺控制勞動者并實現商業化目標的技術工具,那么如何才能釋放分散勞動者的創造力,是否只能走向極端而難以找到中間平衡點?就此而言,算法政治的分析視角可能會給予我們更多洞察與啟發,其主要觀點是要求認識到算法作為技術過程和技術結果的非決定性和非中立性(政治性),這又具體體現為算法演化路徑的多樣性、算法屬性的內生政治性、算法應用過程與結果的不確定性三個方面。

首先,算法演化路徑的多樣性是指,針對同一問題往往存在不同的算法解決方案,最終采納何種技術路線是技術因素與非技術因素共同影響下的政治結果。國際象棋算法的發展歷史便是典型例證。就技術方案而言,國際象棋算法大致有兩條路徑:其一是通過“蠻力”計算方式窮盡所有策略以尋找最優解,其二是通過“啟發式”邏輯識別對弈局勢以聚焦最有可能獲勝的特定策略。從結果來看,前者取得了巨大成功而后者逐漸淡出人們的視野,但這并非源于不同算法在技術效率上存在高低差別,而是緣于特殊的時代背景。技術發展史的研究指出,美蘇冷戰以及20世紀70年代各研究組為爭取人工智能研究資助的競爭,直接導致了國際象棋算法研究過程中“比賽”文化的盛行。“蠻力”算法能夠充分利用計算機硬件性能提升的發展紅利,及其模塊化結構易于調試組合的技術特征,因此更適應具有明確評價指標的比賽場景。但這一結果卻稱不上“最優選擇”,過于迎合比賽規則反而限制了國際象棋算法在其他領域的應用,并最終導致時代背景轉換后相關研究的衰落。

其次,算法內生政治性的觀點更加重視算法的“政治傾向”,即算法可能使某些群體的行為更加容易,但同時使其他群體更加困難。劉易斯·芒福德曾指出,“人類史上存在兩種技術,一種是威權型的,另一種是民主型的。前者以系統為中心,功能強大卻不穩定;后者以人為中心,靈活持久但功能卻相對弱小”。技術政治的經典研究曾指出,紐約長島立交橋的限高要求雖然只是建筑規劃方面的技術參數,但由于它限制了公共汽車的通行,自然也限制了只能乘坐公共汽車的平民的進入,從而在事實上造成了局部地區貧富分隔的政治后果。雖然相比于建筑、核能源、工業機械等技術而言,算法的易變性可能讓人們認為其“政治傾向性”并不明顯,但事實并非如此。例如,當前以機器學習為代表的人工智能算法,由于極度依賴海量數據資源和龐大計算資源,更有利于擁有資源優勢的大型平臺企業,但對中小企業并不友好。由此帶來的可能結果,便是強化了寡頭平臺在人工智能時代的權力集中,甚至可能阻礙邊緣創新以及技術發展成果的普惠共享。

最后,數字化、模型化的算法并不一定是現實社會的精準映射,這使得算法在應用于具體環境時可能產生難以預知結果的不確定性,從而給不同人群帶來差異化影響。作為人類社會具體問題的數字化、模型化解決方案,算法伴隨著人類社會數字化轉型進程的深入而不斷普及應用,但這是否意味著算法能成為現實社會的精準映射,卻仍然存在極大爭議。一方面,圍繞“人”是否可被計算化的問題,盡管馬文·明斯基提出“人類本質上就是機器”,但羅杰·彭羅斯早在1989年出版的《皇帝新腦》中就已經更為系統地論證了“人類意識(或精神)不可計算”的結論。另一方面,圍繞“社會機制”是否可被計算化問題,盡管舍恩伯格在《大數據時代》與《重塑資本主義》等暢銷書中熱情洋溢地推崇了智能算法的作用,認為它將代替市場“價格機制”;而信息經濟學的豐富討論卻指出,制度背景、社會共識等因素同樣對價格形成過程具有重要影響,但它們都無法被算法精準測量。圍繞可計算性的持久爭議表明,算法只是現實社會的簡化模型,在應用于具體環境并面臨多重復雜性時,往往會產生難以預知的不確定結果,并因為利益相關方在算法應用系統中的不同位置和不同角色而帶來差異化影響。

▍算法政治視野下“零工經濟”的“平衡解”

慣常以來,人們傾向于將“零工經濟”的發展問題理解為平臺在資本裹挾下對勞動者的異化或剝奪,這雖然反映了一定程度的客觀事實,但因局限于勞資沖突的思維范疇而限制了政策改革的可能空間。算法政治的三重內涵,在揭示算法作為技術過程和技術結果的非決定性與非中立性的同時,也為反思“零工經濟”下勞動者與平臺的博弈選擇提供了新思路。

首先,算法演化路徑的多樣性啟發我們,應跳出僅僅將算法管理視為“泰勒主義2.0”的狹隘思維,更多重視算法在釋放勞動者創造力和主動性方面的潛力。已有研究對“零工經濟”的反思,往往關注算法控制與監視勞動者的功能,并指出其在范圍和深度方面甚至超越了百年前的“泰勒主義”。沿襲行為科學對泰勒主義的反思,研究者更多批判算法對勞動者的全面監控和去人性化管理的弊端。此類研究固然體現了對“算法管理”這一新興模式的辯證觀察,但沒有注意到算法并非只能作為泰勒主義的工具。算法功能及其演化路徑的多樣性預示著,算法同樣可以扮演“輔助人”而非“管理人”“代替人”的政治角色。

例如,技術發展史的研究揭示,數控機床事實上存在兩種可能的程序編制法:一種是由管理者初始時就給機器編制好統一程序;另一種則是由熟練工人將自己的操作錄制后,再由機器編制程序指令并不斷進行調整(即“錄制加重放”)。前者類似于泰勒主義,試圖以管理者的知識替代工人勞動,后者則仍然相信熟練工人勞動技藝的重要性并給予其自主空間。兩種編制方法在技術效率層面并無絕對優劣之分,美國企業界采納了前者,將自動化技術系于福特生產方式之中,從而提高了標準化生產的效率,卻喪失了生產的靈活性;德國和日本的數控機床制造業更多采用“錄制加重放”的技術路徑,最終實現了更為靈活的“精益生產模式”。

“零工經濟”下的“算法管理”與此類似,細致分解勞動行為進而精確制定勞動規則,同時全面監控并要求勞動者嚴格執行,這僅僅只是一種算法思路;尊重勞動者自身的勞動經驗與智慧,以減少重復性勞動并釋放勞動者自主性為目的的賦能型算法,則是不同于“泰勒主義2.0”的另一思路。舉例而言,2018年BMG的一份調研報告顯示,82%的優步用戶希望司機能得到更好的權利保障;2019年5月英國創業企業Xooox平臺順應司機的要求,改變了為司機指定乘客和價格的算法設置,給予司機在一定范圍內選擇顧客和價格的自由權,便體現了賦能司機思路下不同于“泰勒主義2.0”的其他算法管理模式的可能性。對于外賣平臺而言,不再嚴格要求外賣員必須遵守算法指示,而是更多吸收來自外賣員的勞動過程反饋,并適時調整算法(例如算法為外賣員提供反饋途徑,使得外賣員在發現算法規劃路徑上存在“逆行”時可以要求算法做出調整),也是探索不同算法管理模式的具體體現。

其次,算法的內生政治性要求重新認識“零工經濟”中不同算法的價值權衡與政治后果。“零工經濟”建立在多種類型的算法基礎上,算法對不同利益方存在著差異化影響。例如,工作推送算法以最大化交易匹配概率作為基本原則,但事實上更有可能將高工資工作機會推薦給男性而非女性;內容推送算法以滿足用戶偏好為原則,但往往強化頭部創作者的“馬太效應”,不利于中小創作者的內容呈現;外賣送達時間的預估算法和路線規劃算法,以實現全局最優為目標,卻忽略了外賣員的勞動強度和勞動時間約束,從而可能不斷突破勞動保護底線,并在事實上提高行業門檻,使得不能滿足苛刻要求的勞動者(往往是女性)被排除在外。

與前文提到的立交橋限高要求類似,每種算法優化目標看似中立、客觀,但因為不同勞動者的能力差別或缺乏明確的規制標準,而可能對不同利益相關方產生不同影響,即產生差異化的政治后果。基于此視角可發現,“零工經濟”發展過程中出現的異化勞動者問題,并不一定能完全歸咎于資本逐利的主觀意圖,或者勞資對立的矛盾沖突。“零工經濟”平臺的創業者與算法工程師,在設計算法時,可能只是為了實現更高效的匹配、調度、規劃等功能性需求。但算法具有內生政治性的理論視角卻提醒我們,算法并非價值中立,它內嵌于社會機制的復雜性,它對不同勞動者影響結果的差異性,它在運行過程中的自我強化性,都使得以實現客觀技術指標為目的的功能性算法,最終演化為帶有價值判斷和選擇功能的政治性算法。

由此,我們更應加強對算法設計者、應用者的技術倫理教育,讓他們認識到看似“客觀”的算法設計和應用過程,事實上將帶來差別化、歧視性的政治后果,從而提前做好應對。例如,外賣平臺算法的設計者應認識到“送達時間”這一“客觀指標”的不斷優化,將導致外賣員的過量勞動以及對不同勞動者的差別歧視,從而調整算法規則或施加邊界限制,以滿足社會勞動規范的基本要求。

最后,算法應用過程和結果的不確定性提醒利益相關方應全面理解算法可能帶來的衍生結果及其影響,以避免在簡化社會復雜性的過程中忽略重要價值的考量。舉例而言,內容創作和推送平臺致力于精準挖掘并識別用戶的潛在偏好,靈活用工平臺聚焦管控并衡量線下服務的過程與質量,外賣配送平臺著重解決復雜配送環境下的規劃難題,但算法能否實現上述目標仍然取決于“線上數字空間”對于“線下勞動場景”的精準映射程度。阻礙“零工經濟”算法全面調度、管控、評估勞動過程與結果的原因,一方面源自人類意識或感情計算的技術挑戰(是否可以及如何通過數據來精準體現人類需求),另一方面也源于社會數字化轉型不足的客觀約束(例如外賣配送平臺難以獲得樓宇內部電梯的數據)。

承認“線上數字空間”只能是“線下勞動場景”簡化模型的客觀現實,使得我們不得不重視在此簡化過程中被忽略的勞動異化或價值遺漏問題。例如,外賣員配送過程中天氣狀況的突然變化,或者遭遇道路管制、車禍事故等臨時性沖擊,都可能因未被外賣平臺算法納入考量范疇,而影響對外賣員勞動過程的管控與評估。這一問題雖然可以通過不斷擴大可得數據的范圍和深度加以部分解決,但算法政治視角提醒我們,現實社會的復雜性決定了算法永遠不能完全覆蓋線下勞動場景的全部內容,因此可能導致算法做出錯誤決策,如惡劣天氣下仍然要求外賣員按時送達。由此,我們應該在算法管理之外,更加重視其他配套機制的建設與完善。例如,明確涉及勞動者利益的算法正當程序要求,便有利于在因天氣、事故等客觀原因導致外賣員未按時送達而產生懲罰時提供撤銷和救濟。

▍討論與結論:技術、勞動與資本

世界銀行2019年發展報告指出,新興經濟體有高達三分之二的非正式工人,在低收入和中等收入國家該比例甚至達到90%。這一數據既體現了“零工經濟”的潛在規模和巨大潛力,同時也意味著建設對人類更友好、可持續的“零工經濟”的重要性和迫切性。

從開源軟件、維基百科的歷史經驗來看,“零工經濟”的進步意義在于降低了勞動者的生產門檻,釋放了分散勞動者參與生產過程的靈活性和創造性;但為滿足商業化需求而不斷強化的平臺控制,則可能使之滑向另一個極端。從勞資關系或所有權角度出發的既有反思具有深刻性,卻往往將算法視為“泰勒主義2.0”,或者將算法簡化為平臺逐利動機下的技術工具,從而忽略作為“零工經濟”關鍵組織管理要素而可能扮演的重要角色。

對監管者而言,應認識到算法本身的多樣性及其對勞動者影響結果的差異性,進而跳出局限在“工資勞動”框架下的制度改革思路。對平臺而言,也應認識到,平臺相比于傳統福特制生產模式的成功,并不完全因為其技術優勢或者在降低交易成本方面的積極作用,更本質的原因還在于其調動了分散勞動者的積極性并保護了勞動自主性。平臺僅僅將算法視為實現“泰勒主義2.0”的技術工具的陳舊思路,反而可能使平臺失去這一優勢,最終被更具包容性、普惠性、發展性的新模式所替代。在技術創新加速推動社會變革的背景下,我們不能簡單地視技術為勞動、資本等政治力量的工具,技術也不應被置于政治討論之外,只有認識到技術的政治性,才可能以更完整的視角審視我們面臨的機遇選擇和風險挑戰。

本文原載《文化縱橫》2021年第4期,原標題為《算法可以中立嗎?——“零工經濟”的新可能》。圖片來源于網絡,歡迎個人分享,媒體轉載請聯系本公眾號。

? 劉典 | 中國人民大學重陽金融研究院

【導讀】近日,中國人民銀行前行長、清華大學五道口金融學院名譽院長周小川在某論壇上公開澄清:數字人民幣的設計初衷不是取代美元的儲備貨幣地位和國際支付貨幣地位,也沒想取代現在第三方支付的角色,而且對人民幣國際化的作用也不大。那么,該如何正確理解數字人民幣在國內外經濟變局中的角色和意義?

本文指出,“數字人民幣”并不是顛覆貨幣本身而創造的“新人民幣”,而是將人民幣改造為一種可記錄數據的價值流通工具,并集成相應的電子支付結算方式。其初衷是重塑大型技術公司數據壟斷造成的諸侯割據式的市場競爭格局,推動數字經濟由目前的私企構建、相互閉環的“條塊化”生態,向未來的政府與企業雙輪驅動、開源運行的新生態轉型,為實現數據資產在全社會的價值流通提供必要的基礎設施。

針對全球主權數字貨幣競爭格局,作者指出,搶占數字經濟的戰略制高點已成各國共識,但不宜高估數字人民幣的戰略屬性,夸大其對美元主導的國際貨幣格局的影響。未來中國能否取得數字貨幣領域的領先地位和規則話語權,既取決于中國的技術方案是否領先,也受貨幣和金融政策公信力、金融市場廣度和深度、決策透明度等多重因素影響。因此,應審慎看待數字貨幣時代人民幣國際化的機遇與挑戰,將數字經濟與貨幣經濟緊密融合,使數字人民幣成為新發展格局下融通內外數字價值鏈、推動經濟數字化順應“雙循環”戰略發展的新引擎。

本文原載《文化縱橫》2021年第1期,僅代表作者本人觀點,供諸君思考。

數字人民幣:數字經濟的生態重構與全球競爭

2020年12月11日,中共中央政治局召開會議分析研究2021年經濟工作,首次明確提出“強化反壟斷和防止資本無序擴張”。目前中國的經濟金融決策者高度關注新型“大而不能倒”風險,即部分大型科技公司通過運用“數據壟斷”優勢進行混業經營,同時采取不正當手段阻礙公平競爭,獲取超額收益,造成“贏者通吃”的局面。

大型科技公司的“數據壟斷”優勢是如何形成的呢?可以看到,具備新型“大而不能倒”特征的互聯網平臺都已在小額數字支付市場占據主導地位,通過自身構建以數字支付為核心的數字生態體系,將社會數據生產加工成為平臺私有的數據資源。在大型科技公司激發數據資源價值的商業活動過程中,一方面缺乏監管的混業經營為金融體系帶來一定隱患,另一方面大量新產生的社會數字財富游離于現有經濟金融的統計、測算體系之外,對新形勢下貨幣政策的制定以及防范化解重大風險、維護國家信用體系等問題帶來一定的挑戰。

透視新型“大而不能倒”風險的背后,如何化解“數據壟斷”引發的這一組矛盾?中國人民銀行正在研發和推廣試點的數字人民幣將在未來數字經濟生產關系再平衡的過程中扮演重要角色。

▍電子支付推動經濟數字化

2020年是主權數字貨幣崛起的一年,全球大多數國家的央行積極加快主權數字貨幣的研發進程。經過七年的持續研究,2020年數字人民幣(DC/EP)也開始在深圳、蘇州等地區進行公開測試。數字人民幣的試點發行,讓全社會意識到數字貨幣已經離我們的生活越來越近。

在人類社會的貨幣演變史中,貨幣是隨著科學技術進步和社會制度變遷而不斷發展變化的,不同形式的貨幣適應了不同階段的社會生產。在當前階段,伴隨著數字經濟快速發展及其對產業變遷的主導,貨幣作為經濟發展基本要素正經歷著數字化轉型。按照學界通說,數字貨幣是指基于密碼學和網絡點對點技術,由計算機編程產生,并在互聯網等虛擬環境發行和流通的電子貨幣,由一國貨幣當局(中央銀行)基于國家信用發行的數字貨幣,即主權數字貨幣,是法定貨幣在數字經濟時代的延伸,具有法償性。

人民幣作為中國的主權信用貨幣,它的數字化進程目前可以劃分為兩個階段:第一個階段可以稱為“電子貨幣”,即通過電子化方式支付的貨幣,也就是在支付寶、微信等第三方和銀行電子支付體系中交易與流動的人民幣;第二個階段可以稱為“數字法幣”,即中國人民銀行推進研發與試點的數字人民幣(DC/EP)。

這兩者有什么區別呢?就個人用戶端的使用體驗而言,數字人民幣和微信、支付寶等第三方支付工具差別不大,但它們背后的機理卻迥然不同。數字人民幣是真材實料的貨幣,而移動支付是一種取、收錢的方式。二者的關系或可以比喻為“水”和取水的“工具”,性質完全不同。換言之,數字人民幣賬戶是一個原生銀行賬戶,里面的金額相當于現鈔,并且這個賬戶自帶央行搭建的一個電子支付渠道。而用戶在第三方支付APP里的賬號只是一個虛擬的、用于記賬的賬戶,其內的金額實際是第三方機構或用戶個人存在商業銀行里的人民幣,用戶在使用第三方支付時,要關聯銀行卡賬戶。

在“電子貨幣”階段,人民幣本身并沒有被改變,改變的是貨幣的支付方式。現有的貨幣銀行體系是產業經濟時代的產物,服務于企業部門。因此在數字經濟時代,傳統貨幣銀行體系在經濟數字化進程中與大型科技公司相互嵌套推動支付的數字化,形成現有金融體系與數字空間經濟活動之間的價值環流。大型科技公司在這一體系中扮演了價值中介的角色:它們掌握著電子支付體系的行業話語,將線上產業需要的資金與銀行機構的電子貨幣對接,促進了支付和場景的融合,解決了數字時代的線上交易互信問題。

在這一階段,數字支付的蓬勃發展成為經濟數字化的第一個增長極。自2011年中國人民銀行開始向企業發放支付牌照以來,第三方支付逐漸發展成為支付市場的重要生力軍。大型科技公司以數字支付為核心,以商業銀行的電子貨幣體系為支撐,推動網絡線上交易生態的形成,開啟了早期的經濟數字化進程。在數字科技革命中,新技術與既有產業實現無界限融合,生產、交易、消費等經濟活動的信息在網絡維度空間以數據的形式存儲下來,形成海量數據資源。數據是數字經濟時代的“石油”。經過加工、分析并與具體商業場景結合的數據資源可轉化為有價值、可計量、可讀取、擁有市場價值的數字資產,并帶動數字財富的不斷增值。2019年,全球47個國家的數字經濟增加值規模達到31.8萬億美元,數字經濟占GDP比重達到41.5%;全球數字經濟的平均增速達到5.4%;其中中國的數字經濟總產值達到35.8萬億元,占GDP比重達到36.2%;數字經濟總量比2005年增長了12.7倍,年復合增長率高達20.6%,遠遠高于這一時期全球數字經濟增長速度的平均水平。

中國數字經濟能夠以如此高速持續增長,大型科技公司發展形成的數字生態扮演了重要角色。從購物到社交,從打車到買菜,大型科技公司憑借掌握數字價值中介的渠道,將數字支付滲透至民眾精神、物質生活的方方面面。社會活動中的一點一滴經數字支付,產生貨幣價值流動,最終由互聯網平臺處理而生成數據。在數字經濟的發展過程中,更多以數字支付渠道為核心、具備高經濟價值的商業場景進入互聯網商業平臺,大型科技公司依托其龐大的用戶基數以及相對成熟的大數據運營體系,形成了一個閉環的“DNA”生態,即數據分析(Data Analytics)、網絡外部性(Network Externalities)和緊密結合的(經濟)活動(Interwove Activities)三個環流的聯動,打通了從數據生產到價值變現的完整數字產業鏈。

對個體用戶來說,他們只是在這些依托不同商業場景運營的平臺中建立賬號;但個體用戶的日常經濟活動所產生的數據經過大型科技公司的標準化、結構化處理,就成為公司所有的數據資源。這些數據資源承載了塑造著經濟社會形態商業運行的規律,持續生成新的數字資產,帶動社會經濟財富的數字化。同時,有別于傳統的金融衍生品,在數字化時代,大型科技公司通過向金融服務領域“逆向衍生”推出了多種形式的新業態,如螞蟻金服等金融科技公司,通過喚醒阿里平臺生態內電商、日常支付流水等“沉睡”數據,加以運用算法等數據分析手段,將更多中小企業、個人納入信貸體系進行風險評估和定價,增強了金融的普惠性,客觀上也對數字經濟發展起到了提速作用。

基于“DNA”生態的衍生與發展,類似大型科技公司在過去20年實現迅猛增長。騰訊與阿里目前已形成了兩個10萬億市值規模級別的生態圈,其他數字巨頭緊隨其后,各自加快擴大自身的數字生態規模。

在這一過程中,依托于“電子貨幣”的數字支付成為數字經濟增長的重要動力,也帶來了對現有的貨幣政策體系的全新挑戰。特別是應對大型科技公司向金融服務領域的“逆向衍生”,金融監管等經濟社會活動的底層規則或將面臨重塑。如何應對這些新問題與新挑戰?由央行發行試點的“數字法幣”將成為未來數字時代宏觀經濟調控領域的關鍵抓手。

▍“數字財富”催生“數字法幣”

在大型科技公司各自構建的“DNA”生態內,每天都在發生巨量的私人支付活動,事實上這些經濟活動是在銀行賬戶體系之外展開的。對于金融監管部門而言,受資本市場估值多變以及多方面因素影響,并不能準確測算由“DNA”數字生態衍生出來的數據資產和數字商品具體規模有多少,它們的真實價值是多少,而這些數字財富已經成為全社會財富版圖的重要組成部分。

這就帶來一個問題,傳統的貨幣發行機制如何應對社會數字財富規模的極速膨脹?

從貨幣的發展歷史看,伴隨著社會生產力的不斷發展,貨幣逐步順應去商品化、去價值化的趨勢,實現從實物貨幣向信用貨幣演變。早期實物貨幣借由自身稀缺性、便攜性和易儲藏性的特點實現了充當交易媒介和價值尺度的貨幣職能,提高了經濟活動效率。隨著冶煉技術的進步和國家政權的建立,貨幣完成了由實物貨幣向金屬貨幣的轉變,且出現了由足值金屬貨幣轉為不足值金屬貨幣的情況,法定貨幣的信用屬性得到了初步發展。但金屬貨幣的實際供應量受礦物開采、加工量等因素制約,很難與可交易社會財富規模的增長相適應,易造成嚴重的通縮,甚至引發不同國家之間的貨幣失衡與貿易戰爭。伴隨著人類科技的進步與國家能力的增強,以主權國家信用為擔保的紙幣產生了。貨幣從社會財富中脫離出來,轉化為社會財富的價值對應物、表征物,成為純粹的價值單位或記賬符號,主權國家依據社會中可交易的總財富量發行法償紙幣。隨著信用貨幣體系的發展,貨幣與金屬徹底脫鉤,成為真正的信用貨幣。在信用貨幣體系與數次科技革命帶動生產力進步的雙重因素推動下,社會資產總量和以貨幣計價的社會總財富發生了飛躍式增長。

無論貨幣的表現形態如何變化,它都必須與一定的財富規模相對應,才能發揮其價值尺度和交換媒介的功能,服務社會財富的交易與經濟發展。但是,數據資產與傳統物理性資產、權益性資產最大的區別是,它本身具有無限復制性與非均質性,經過復制處理產生數據資產并無過多由體量增加帶來的價值。傳統形式貨幣由于本身不攜帶信息,很難追溯其交易商品,因此很難匹配與數據資產真正價值相對應的貨幣數量。如果虛擬空間中可復制、可共享的數據資產不受限制地兌換成傳統形式貨幣,傳統形式貨幣會簡單跟隨數據量的增長而膨脹,失去價值尺度職能。為了逐步解決這些問題,人民幣數字化進程開始邁向“數字法幣”階段。大型科技公司所打造的“DNA”生態,其實也可以理解為數據資本生成的一套社會生產方式。生產方式的變遷催生了新一輪貨幣形態演變的需要,即要完成主權信用貨幣本身的數字化,其目的之一是為了適應數字資產的崛起帶來的新型數字財富生成的計量需要。

由此,我們也可以理解以比特幣為代表的網絡加密數字貨幣難以成為數字經濟時代的價值流通工具。這類私人數字貨幣比照黃金的基本原理,設置恒定的總量,完全按照既定規則限量投放,其實是走上了一條“復古”的道路:一種天然通縮、披著數字技術外衣的類金屬屬性貨幣,無法成為體量、規模呈現指數級增長的數字財富通貨。數字時代的貨幣須順應信用貨幣的產生和發展規律。正如在上一輪全球金融資本擴張周期中,現代貨幣政策工具不斷多元化,支撐了全球主要經濟體衍生出天量級的金融資產規模,成為經濟全球化的重要推動力。

理解“數字法幣”的雙重屬性是認識數字人民幣的關鍵:一、“數字法幣”是主權貨幣,其本質是信用貨幣;二、“數字法幣”是數字化貨幣,是脫胎于實體紙幣存在的貨幣形式。這說明,央行正在研發和試點的數字人民幣并非是有別于紙幣形式人民幣的新貨幣,而是信用貨幣的數字化表現形式。“數字人民幣”在央行的正式名稱為“DC/EP”,其中,“DC”是“Digital Currency”,即“數字貨幣”的英文縮寫;“EP”則是“Electronic Payment”,即“電子支付”的英文縮寫——“數字人民幣”并不是顛覆了貨幣本身而創造的一種“新人民幣”,而是將人民幣改造成為一種可記錄數據的價值流通工具,并集成了與之相對應的電子支付結算方式。

數字人民幣的數字化特性,使其既可以成為衡量數據資產的價值工具,也可以為數據資產的交易充當交換媒介,實現貨幣與數據資產的直接對接,成為真正的“數字通貨”。進一步為解決數據要素的價格制定、權益配置與交易機制等一系列能夠加速數字經濟的發展的核心問題奠定基礎。

▍重塑數字經濟的“DNA”生態

數字人民幣當前的定位是替代現金,即M0。短時間內,數字人民幣并不能替代所有現金。目前流通中現金占貨幣總量的比重還不足4%,因此,數字人民幣從現階段貨幣體系中流動的總體規模占比將更加有限。但是,大型科技公司依然對數字人民幣的試點推廣憂心忡忡。甚至在螞蟻集團被暫緩上市前,其上市招股書中也出現了專門針對數字人民幣對其業務影響的表述。大型科技公司對數字人民幣防備有加的原因在于:盡管現階段數字人民幣的作用僅僅是替代現金進行流通,但是,隨著日后人民幣數字化的進程不斷加深,數字人民幣將有可能直接沖擊大型科技公司依托數字支付構建閉環生態的“賬戶價值”。

在“電子貨幣”階段,銀行支付與私人數字支付的二元化,將普通人參與經濟社會活動分化為銀行、數字兩個賬戶體系。數個已形成“DNA”超大規模閉環賬戶生態的科技公司通過把持已占有市場主導地位的數字支付端口,建立競爭壁壘,形成了“條塊化”數字經濟生態:消費者購買數字商品或進行線上消費只能依托與自己捆綁的平臺專用賬戶在各大平臺內部進行,平臺之間受到競爭壁壘的限制,數字巨頭們持續爭奪公民數字賬戶體系中更多的市場份額,導致數字支付對私場景的進一步割裂,阻礙了信息與數據的進一步互聯互通;大型科技公司引導持續擴大用戶流量,不斷開辟新的商業場景,逐步將用戶的數字社會活動鎖定在自己的“疆域”內,為自己提供新的數據,從而帶來更多的用戶活躍度,形成數字經濟生態演化過程中的“馬太效應”。

這一整套數字賬戶生態之所以能夠彼此形成閉環,并不斷擴大規模,關鍵在于大型科技公司把持了貨幣流動與數據活動的支付通道,并形成了對高價值數據控制權的壟斷。數據經由數字巨型平臺的“DNA”生態的衍生與發展,生成了數據資本——數據資本的主體只有擁有對數據資本的控制權,在此基礎上,獲取超額利益、利潤分配和開發利用能力時,數據資本才成為真正的資本。

對于大型科技公司著力打造的“DNA”生態,我們須一分為二地看待:一方面,“DNA”生態極大地促進了數字經濟生態的演進與多元化;另一方面,隨著近兩年互聯網用戶增長速度的放緩,互聯網平臺間的壟斷與“內卷”對數字經濟整體生態的負面沖擊逐漸顯現。當今數字經濟版圖中呈現出一幅“諸侯割據”式的市場競爭圖景。中國前30大APP,七成隸屬阿里和騰訊旗下。10億中國網民移動生活所產生的數據,被騰訊、阿里等頭部數字平臺所瓜分。隨著中國人民銀行推出數字人民幣并開始試點,在可預見的未來,數字人民幣為打破大型科技公司對數據資源的壟斷提供了一種可能的路徑,現有大型科技公司推動形成的“條塊化”數字經濟生態格局或將面臨重塑。

假設數字人民幣成為數字空間經濟活動的主要通貨,因數字法幣可攜帶信息,那么央行將有可能主導數字人民幣所有的支付以及相應的用戶信息及交易數據,成為整個數據資源產業鏈的上游。數字人民幣采用“中央銀行-商業銀行”雙層運營模式,由央行擔保并簽名發行代表具體金額的加密數字串,央行和商業銀行負責其發放與運行,并在銀行體系中配備認證中心、登記中心和大數據分析中心。這種模式依托現有體系,有望以較低成本實現數字空間中的貨幣價值標尺的“再統一”。數字貨幣可以有效終止數字支付對私場景的割裂,重新定義了支付、經濟活動和用戶數據的互動方式,相當于為每位公民提供了個人意義上適用于所有商業場景平臺的“超級賬戶”,為實現數據資產在全社會范圍的價值流通提供必要的基礎設施。

“數字法幣”基于自身的法償性,將開啟法定數字支付的新時代,推動經濟數字化發展實現動力機制的轉換。“電子貨幣”階段的數字化核心在于個人端,即家庭居民對私場景支付的數字化,而就企業部門和政府部門而言,其財務運行完全基于銀行賬戶體系。大型科技公司由于其自身的企業性質,難以以私人數字支付的力量來推動對公場景支付的數字化,這就需要國家信用背書的數字人民幣打通各經濟部門間的信息鏈,為形成覆蓋全產業的數據共享提供信息融通的基礎。基于數字人民幣的支付系統也能開啟企業部門與政府部門間的數字支付對公場景與數字經濟活動的價值流通,使數據要素的活力呈指數級釋放。數字化貨幣的推行將加速數字經濟進入新的發展階段,進一步推動數字經濟由目前的私人企業構建、相互閉環的“條塊化”生態向未來的政府與企業雙輪驅動、開源運行的新生態轉型。

因此,數字人民幣的推行將重構,而非解構現有數字經濟的生態格局。中國具有磅礴的數字經濟發展勢頭、廣泛的電子支付基礎、開發進度領先的主權數字貨幣將為數字資產的市場化進程提供堅實支撐,這些因素綜合起來將有望提高產業鏈運營效率,連接數據平臺、金融企業、產業鏈上下游,優化資源配置水平、提高運行效率,降低運行成本,為形成一國范圍內的統一數據要素市場奠定基礎。這一市場包含了龐大的用戶基數、完整的經濟生態、海量反映產業機理的大數據以及大數據處理經驗,隨著“數字法幣”為數字經濟生態帶來新一輪“數據”紅利,在國家力量與市場平臺的雙輪驅動下,打造充分發揮整個經濟體超大規模數據市場及互聯網用戶數量優勢的主權“DNA”生態,培育國際經濟競爭的新優勢。

▍全球數字經濟競爭的戰略制高點

隨著數字人民幣的研發進入關鍵階段,全球主權數字貨幣的競速賽愈發白熱化。主權數字貨幣營造了各經濟體同步競爭的機會,截至2020年7月中旬,全球至少有36家央行發布了主權數字貨幣計劃。各國央行緊鑼密鼓地進行主權數字貨幣研發,實質上是在數字空間中搶占未來國際經濟競爭的戰略制高點。

數字空間博弈的主要場域將會是各國的數字生態體系。如今,一個國家在數據資源方面掌握信息的多寡、能力的強弱已成為衡量國家競爭力的重要標志。隨著數據要素資產化的加快,各國貨幣金融體系與當下數字經濟生態不相匹配的痛點逐漸凸顯,數據資產缺乏交換媒介,數據資本化進程受阻。因此,率先研發并成熟運用主權數字貨幣的大型經濟體,將獲得推動數據要素資本化與市場化的催化劑。

未來全球主權數字貨幣新格局演變將是一個復雜且漫長的過程。目前全球央行暫時形成由中歐等國為首的積極推行者、由美國為首的守成者和其他少部分國家組成的中間觀望者三大陣容。美國因在以美元為中心的傳統國際貨幣體系中能夠取得非對稱的重大利益,長期對發行主權數字貨幣保持相對消極的態度。但近來,美聯儲的謹慎立場也在逐漸松動。2020年2月,美聯儲官網刊文第一次表示考慮到為了維護美元的重要地位,有必要在數字法幣的研發工作上保持國際領先水平。歐盟、俄羅斯等其他大型經濟體則積極推進數字貨幣的研發工作,用以規避常規支付風險、應對現金交易需求降低的現狀,更是希望通過“數字歐元”“數字盧布”等順應國際潮流,提升本國貨幣的國際地位。

雖然各大經濟體關于主權數字貨幣的行動態勢不一,但目前國際數字貨幣聯盟已隱隱浮現。2020年10月9日,國際清算銀行發布由加拿大央行、日本央行、瑞典央行、瑞士央行、英國央行和美國央行以及歐洲央行和國際清算銀行共同研究并完成的《中央銀行數字貨幣:基礎原則與核心特征》研究報告,其內容強調要保障現有金融體系的穩定性,深化七大央行之間的合作,繼續發揮國際清算銀行在CBDC(央行數字貨幣)研發過程中的整合協調作用。此舉說明,西方國家已經開始考慮聯合為未來的國際數字貨幣格局樹立規范,期望通過合作布局把控數字貨幣時代的規則制定權。

主權數字貨幣的宏觀金融影響將取決于各國對數字貨幣接受和使用的程度和方式。有學者指出,未來某一時間段有可能會形成央行推出的電子支付與結算系統長期與Libra提供的跨境支付共存,形成公私協同的局面。另一種可能是,基于數字法幣形成多個并存的“數字貨幣區”,從而支撐世界不同區域內數字經濟跨主權空間的互聯互通,創建新的連接和新的邊界影響未來國際貨幣體系結構。

巨型數字平臺的國際影響力將成為各國主權數字貨幣推廣的重要渠道。數字平臺將貨幣與信息和網絡服務相關聯,通過內容變現的方式,將平臺中有吸引力的功能、高質量的內容、高效運營和龐大的用戶基數與數字貨幣進行捆綁,從而增強后者的競爭力。

在這方面,中國發展趨勢良好的互聯網企業與數字平臺正在為數字人民幣的國際化流通提供重要推動力。以螞蟻金服和騰訊為代表的中國科技巨頭所打造的“閉環生態”早已突破主權疆界,地域上以中國境內以及周邊為主體。與此同時,隨著中國人出國消費等跨境經濟活動,銀聯、支付寶、微信等數字支付的場景已滲透至全球各國的不同角落,形成了一個在體量上讓大部分經濟體相形見絀、遍布全球的“隱秘”數字貨幣區。從這個意義上來說,美國以“清潔網絡”名義,先后對在移動應用出海方面取得較大國際市場份額的微信等APP所屬大型科技公司進行制裁。2021年1月5日,美國總統特朗普簽署了一項新的行政命令,禁止與8家中國應用軟件進行交易,其中包括螞蟻集團的支付寶、騰訊的QQ和微信支付等,一系列舉措可以看作是在消解中國在海外推廣數字支付系統平臺的基礎。

主權數字貨幣可進一步激發數字生態系統跨越主權疆界的溢出效應。當前,人民幣作為國際支付結算貨幣的權重與中國實際的經濟規模及對外貿易投資規模高度不相稱,主權數字貨幣及其催化的數字生態體系將進一步拓展人民幣國際化的空間。基于人民幣的主權貨幣信用,利用粵港澳大灣區的區域輻射能力及“一帶一路”沿線國家的經貿合作框架,有利于推動形成以數字人民幣為主的跨境支付結算體系。未來,隨著數字經濟與數字貿易的發展,在東亞區域經濟一體化進程中,人民幣國際化進程有望在數字人民幣的催化下取得一定進展。

同時我們也需要清醒地認識到,不能高估數字人民幣的戰略屬性,認為數字人民幣推出將對現有以美元為主導的國際貨幣格局產生顛覆性影響。即使中國率先推出數字貨幣,是否能夠奠定自己在數字貨幣領域的領先地位和規則制定上的話語權,一方面取決于中國所運用的技術方案是否領先,另一方面也受貨幣和金融政策的公信力、金融市場的廣度和深度、決策機制的透明度等多重因素影響,應以審慎的態度看待數字貨幣時代人民幣國際化所面臨的機遇與挑戰。單靠發行主權數字貨幣很難改變已有的國際貨幣格局。保持現有數字人民幣的先發優勢,將數字經濟與貨幣經濟更為緊密融洽地結合在一起,使數字人民幣成為新發展格局下融通內外數字價值鏈、推動經濟數字化順應“雙循環”戰略發展的新引擎,才是我們應該對數字人民幣寄予的厚望。

本文摘自《文化縱橫》2021年第1期(2月刊),原題為《數字人民幣:數字經濟的生態重構與全球競爭》,篇幅所限,內容有所編刪。圖片來源于網絡,歡迎個人分享,媒體轉載請聯系本公眾號。

? 劉典 | 中國人民大學重陽金融研究院

【導讀】數字貿易已成為全球經濟數字化發展的重要推動力,其衍生的數字價值鏈對傳統國際貿易秩序下的利益分配體系產生了巨大沖擊。本文指出,在以歐盟、美國兩大規制體系為主體,輔以其他國家規制體系的全球跨境數據流動治理格局中,各國通過加強對跨境數據流動的規制把控數據要素流動,來提升在全球數字貿易格局中的競爭力。近年來,隨著中國數字技術帶動數字經濟的高速發展,中美兩國在數字領域的摩擦也日益增加。在中國數字企業走向海外之初,美國就以侵犯國家安全、公民隱私等理由進行封殺。為維系對全球數據市場流動性的主導權,美國采取了一系列數據保護主義行為,這對形成一個協同多方、公正有效的全球數據跨境流動規制體系帶來了挑戰,也給全球數字貿易的發展帶來了負面效應。作者認為,中國亟須制定符合自身發展需求、國內國際數據價值雙循環的跨境數據流動制度框架,形成主權力量、市場力量在功能層面有機融合的數字貿易政策體系,建立健全基于數據自主權的數據安全與產業利益聯結機制,培育服務新發展格局的數字貿易體系,全面提升產業鏈競爭優勢。本文原載《學術論壇》2021年第1期,僅代表作者本人觀點,供諸君思考。

全球數字貿易的格局演進、發展趨勢與中國應對——基于跨境數據流動規制的視角

數字貿易已成為全球經濟數字化發展的重要推動力,對國際分工、交易方式及貿易體系產生了廣泛而深遠的影響。數據是數字貿易的基礎性資源,跨境數據流動及相關服務是國際數字貿易價值流動的核心媒介。創新性貿易技術和貿易政策協調可促進全球貿易模式的持續轉型。在信息技術的帶動下,基于數字平臺的商業場景使得承載數據要素的信息流得以進入交易網絡并產生獨特價值,由此形成了一種新的價值創造模式——數字價值鏈。全球數字貿易所衍生的數字價值鏈對傳統國際貿易秩序下的利益分配體系產生了巨大沖擊,通過管控跨境數據流動來推動本國數字產業繁榮的“數據重商主義”開始出現,各大經濟體圍繞跨境數據流動進行規則制定,加速構建符合自身利益的貿易規則。2019年,中國數字貿易進出口規模達到2036億美元,已成為全球重要的數字貿易大國。在此背景下,結合全球跨境數據流動規制的演進趨勢,制定符合中國發展需求,推動國內國際數據價值雙循環的制度框架,進而形成促進主權力量、市場力量在功能層面有機融合的數字貿易政策體系,并建立開放協作的數據流動規則,對進一步釋放數字經濟的潛在動能具有重要意義。

▍全球數字貿易的內涵及發展趨勢

傳統意義的全球價值鏈是指為實現商品或服務價值而連接生產、銷售、回收處理等過程的全球性跨企業網絡組織,涉及從原料的采購和運輸、半成品和成品的生產與分銷以及最終消費和回收處理的整個過程。在數字經濟時代,企業進行活動的市場空間進一步跨越國別區域的種種局限,以信息流為核心的數字價值鏈出現,通過對數據的組織、收集、綜合、分配而實現價值增值。

(一)數字貿易的內涵及其演變

全球數字貿易的規模與日俱增,其核心推動力主要體現為以下兩大方面:一是貿易方式數字化,即由大型科技公司主導的數字平臺已成為國際貿易的重要載體,推動傳統貿易方式的各類商業場景進一步數字化;二是貿易對象數字化,即基于數據要素產生的商品和服務已成為重要的貿易標的物,新型數字商品及服務深化了全球價值鏈跨越地理空間的經濟聯系。隨著云計算、大數據等數字技術的發展,數字貿易的內涵也隨之不斷演進,數字貿易的概念從定義貿易方式的數字化的階段逐步過渡到界定貿易對象范圍及內容的階段。藍慶新等人將數字貿易概念的演變歷程大致劃分為三個階段:在第一階段(1998—2012年),數字貿易的概念尚未被明確提出,數字貿易被表述為電子商務;在第二階段(2013—2014年),美國國際貿易委員會(USITC)首次提出“數字貿易”的概念,將范圍界定為數字產品與服務貿易;在第三階段(2014年以后),進一步將實體貨物納入數字貿易的范疇,即將實現全球價值鏈的數據流、實現智能制造的服務以及無數其他相關的平臺和應用納入數字貿易的范圍。

在理論研究領域,早期對數字貿易概念的研究多聚焦在貿易方式層面,Weber最早提出數字貿易是通過互聯網等電子化手段傳輸商品或服務的商業交易活動。數字貿易在中國學界被認為是以互聯網為依托、以數字交換技術為工具,為交易雙方提供商品交易所需的數字化電子信息,旨在實現以數字化信息為交易標的的一種商業模式。2013年,USITC在《美國與全球經濟中的數字貿易Ⅰ》中將數字貿易界定為通過互聯網絡傳輸產品或服務的國內商務活動與國際商務活動,主要包括數字內容、社交媒介、搜索引擎、其他產品和服務等四大類,該定義受到了國內外眾多學者的廣泛認可。隨后,USITC進一步擴充了對數字產品和服務的解釋,于2017年將數字貿易的定義修訂為各行各業的企業在互聯網交付的產品和服務,包括互聯網基礎設施及網絡、云計算服務、數字內容、電子商務、工業應用及通信服務等六種類型的數字產品和服務,如智能手機與互聯網傳感器等相關產品。

在貿易實踐領域,隨著近年來全球經濟數字化水平的不斷提升,數字貿易的內涵更具廣義特征,以數據為核心要素的數字化產品及服務在數字貿易領域的覆蓋范圍進一步擴大。2016年,二十國集團(G20)杭州峰會通過的《二十國集團數字經濟發展與合作倡議》將“數字經濟”界定為以數字化的知識和信息作為關鍵生產要素、以現代信息網絡作為重要載體、以信息通信技術的有效使用作為效率提升和經濟結構優化的重要推動力的一系列經濟活動。馬述忠等人認為,數字貿易是以現代信息網絡為載體,通過信息通信技術的有效使用,實現傳統實體貨物、數字產品與服務、數字化知識與信息的高效交換,進而推動消費互聯網向產業互聯網轉型并最終實現制造業智能化的新型貿易活動,是傳統貿易在數字經濟時代的拓展與延伸。盛斌等人將經濟合作與發展組織(OECD)對數字貿易的定義進一步拆解,結合交易方式,引入交易對象,將數字貿易分為數字訂購的產品、數字訂購的服務、數字交付的服務以及數字交付的信息四種類型,數據成為由數字貿易引入的一種新的國際貿易標的物。數字交付的信息即指數字貿易平臺通過免費向消費者提供服務以換取用戶信息,并通過廣告投入實現盈利,用戶信息的數據流是數字貿易平臺獲得廣告收入資金流的標的物。孫杰則從數字貿易與傳統貿易之間的關系出發,認為數字貿易是以作為關鍵生產要素的數字化知識和信息為核心內容,借助現代信息網絡進行傳輸甚至完成交易的貿易活動,其最終目的是提升傳統經濟活動的效率并優化經濟結構。

(二)全球數字貿易中的跨境數據流動規制問題

社會發展的現實需求促進了數字貿易的繁榮,數字貿易的發展推動了全球數字價值鏈的產生與演進。在經濟全球化的背景下,數據能否跨境自由流動,直接影響數字價值鏈相關市場主體的商業效率。基于OECD服務貿易數據,陳寰琦就各國在跨境數據自由流動方面的立場進行分析,梳理了跨境數據自由流動所引發的沖突和矛盾,發現分歧點在于國家安全及個人隱私問題,數據的跨境自由流動對數字貿易產生了積極的促進作用,尤其在保險和部分商業服務領域十分顯著。數據的自由流動與數字經貿發展水平高度相關,引發諸多正當的政策關切(如國家安全、本國數字市場利益保護、公共道德和個人隱私保護等)。目前,全球跨境數據流動規則體系建設仍處于探索階段,數字經濟大國主要依靠區域性貿易協定進行具體機制的協調。2016年以來,在逆全球化浪潮背景下,各國的保護性博弈阻礙了數字貿易潛能的釋放,各國的制度差異與利益博弈共同造就了當前的跨境數據流動規制格局。由于跨境數據流動規制存在沖突,全球數字貿易也因此面臨諸多問題。

首先,跨境數據流動規制中強調數據安全、限制數據流動的保護主義傾向阻礙了數字貿易的發展。數據作為當今數字貿易的基礎戰略資源和重要生產力,對促進全球經濟發展具有重大作用,已成為全球大國利益博弈的核心場域。美國布魯金斯學會的相關研究顯示,2009—2018年數據跨境流動對全球經濟增長的貢獻度高達10.1%,其中,2014年數據跨境流動對全球經濟增長的價值貢獻超過2.8萬億美元,預計2025年有望突破11萬億美元。而據聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)統計數據顯示,2015—2017年全球電子商務市場規模從25萬億美元提升到29萬億美元,增長約16%,數字技術的高度發展顯著降低了貿易成本。根據世界貿易組織(WTO)的相關報告,2030年世界貿易將因數字技術的高度運用而增長34%。高山行等通過對力拓、聯合利華、殼牌、中國工商銀行、波音、沃爾沃等處于制造、零售、金融等不同行業企業跨境應用數據實踐的案例分析,發現依靠分布在各個國家的網點,企業可以獲得來自用戶、公開資源、傳感器等豐富數據,而這些數據在交互、物流、信息推送等方面的運用,可以產生成本降低、績效提高、流程改善等效果。若采取過于嚴格的跨境數據流動規制,可能會使本國相關企業難以參與國際化競爭,增加基礎設施建設費用,限制業務的正常開展,進而增加企業的成本,對經濟發展產生負面影響。

其次,國際社會在跨境數據流動規制方面并沒有就數據權利保護或數據自由流動的政策偏重原則達成共識,也對數字貿易的繁榮產生了阻礙。以雙邊協議、多邊協議為基礎的國際跨境數據流動規制路徑,在國力較量中呈現出不同特征,可將其劃分為三個階段:第一階段是2004年到2012年,通過亞太經濟合作組織(APEC)隱私框架、跨境隱私規則體系(cross-border privacy rules, 簡稱CBPR),形成了美國范式主導下的國際規則建設路徑;第二階段是2013年到2016年,為美國、歐盟路徑的第一次融合,由于美國、歐盟跨境數據規制的立法差異,自2000年雙方達成的《安全港協議》到2016年達成的《歐美隱私盾牌》協議,美國、歐盟通過調整規制對象和數據主體權力內容,逐步建立了數據跨境流動機制;第三階段是2017年至今,為美國、歐盟路徑的第二次融合,美國、歐盟兩種傳統規制模式的融合延伸為跨境數據流動的規制方式提供了新的邏輯行為路徑。

總而言之,跨境數據流動規制已成為現階段影響數字貿易價值流動的關鍵因素,而數據主權和數據安全的保護成為全球跨境數據流動規制演變的核心影響因素,以美國、歐盟為主導的兩種跨境數據流動規制對全球數據治理體系產生了較大的影響。張茉楠認為,數字主權視角下全球跨境數據流動政策存在三大趨勢,即跨境數據流動與數字服務貿易呈現“有限性特征”、對涉及國家安全利益的數據采取“靈活化”對策、圍繞數據主權與長臂管轄權博弈呈現“加劇化態勢” 。基于數字價值鏈構成的利益網絡,全球主要經濟體以數據資源的流動性為抓手,通過規則博弈提升本國在全球數字價值鏈中的自主地位及市場利益,也影響著全球數字貿易的發展。

▍全球數字貿易結構性困境及調整方向

目前,在全球層面基本形成了以歐盟、美國兩大規制體系為主體,輔以其他國家規制體系的跨境數據流動治理格局,如何在更大范圍內維護數據有序流動和國家數據安全之間的平衡,成為當前多邊數字貿易體制改革的重要議題。

(一)主權力量博弈下全球數據流動治理導向差異

跨境數據流動的規制類型受制于規制目標之間的平衡、參與主體之間的競爭以及規制本身的發展規律。美國和歐盟在價值理念和規制模式方面存在根本性差異,導致雙方在數字化企業競爭、公民隱私保護、跨境數據管轄權及數字服務稅等問題上產生難以彌合的分歧。歐盟堅持以數據保護為主導的跨境數據流動規制體系,強調實現域內數據自由流動與數據本地化,在市場層面引導形成企業行業數據開放透明的高質量數據市場,在個人層面實施對隱私充分尊重保護的跨境數據流動治理導向,進而保護區域內產業及市場,提升對數字貿易的控制力,在實現數字化單一市場戰略的同時,致力于引領全球高標準數據保護體系的建設。美國傾向于利用數據獲取優勢來釋放其技術優勢與商業優勢,將數據作為戰略資源,依托跨境數據自由流動模式實現其數字市場的規模擴張。為減少跨境數據規制差異帶來的矛盾,美國、歐盟分別于2000年和2016年簽訂了《安全港協議》和《歐美隱私盾牌》協議,就跨境數據流動治理達成了一定共識。

在亞太地區,日本的大數據相關立法參考了歐盟模式,但在跨境數據流動治理方面也提倡美國的跨境數據自由流動模式;新加坡采取了與歐盟類似的跨境數據傳輸標準,并禁止向數據保護水平低于新加坡的國家或地區轉移數據。中國通過《中華人民共和國網絡安全法》等法律和相應國家標準,在數據本地化存儲、數據跨境流動、個人信息保護等方面進行了跨境數據流動規制體系的先期建設,同時也對數據自由流動原則的基礎性地位給予了一定程度的認可。

總體而言,在全球跨境數據流動治理格局中,大部分技術優勢國家都致力于在市場層面建立一個開放、自由的跨境數據流動模式,增強市場力量,提升在全球跨境數據流動規制的話語權,搶占數字經濟時代跨境貿易的優勢地位。市場力量較弱的國家則選擇強化跨境數據流動規制,優先確保國家安全。那些處于全球數字價值鏈頂端的數字經濟發達經濟體,掌握著尖端數字技術、核心數據以及核心網絡,跨境數據自由流動能夠推動形成以這些經濟體為最終服務對象的數字經濟國際分工格局,可能導致數字經濟后發經濟體在數字經濟和數字貿易發展上與數字經濟先發經濟體的差距進一步拉大。綜上所述,數字經濟先發經濟體主導的雙邊與區域一體化協定在數字貿易規則領域有著鮮明的選擇性導向,著重凸顯自身利益,無法代表世界各國在數字貿易領域的共同利益。

(二)保護主義博弈激發規制負面效應

由于保護主義規制對數字貿易的限制,各國之間跨境數據流動治理的平衡被不斷打破,限制數據自由流動或強制獲取數據都可能引發數字貿易壁壘,平衡被破壞后所產生的負面效應阻礙了全球數字貿易的協同發展。一方面,美國、歐盟等數字經濟先發經濟體之間因數據流動不暢而導致的市場割裂現象持續蔓延;另一方面,數字經濟先發經濟體與后發經濟體之間的“數字鴻溝”不斷加深。例如,2020年7月,歐盟法院以美國的監控計劃不利于數據保護為由,裁定歐盟與美國簽署的《歐美隱私盾牌》協議無效,美國從歐盟自由獲取數據的通道被切斷;2020年10月,愛爾蘭隱私監管機構出臺規定,禁止臉書(Facebook)將歐洲用戶的數據轉移至美國;2020年12月,歐盟出臺《數字服務法案》和《數字市場法案》,要求對數字平臺治理問題和競爭問題進行嚴格監管,旨在重新規范歐盟的數字市場秩序,創造公平有序的競爭環境。美國、歐盟之間的一系列摩擦事件加劇了全球跨境數據流動治理規則的競爭,經濟發展潛力大、擁有龐大數據量的亞太地區成為新的競爭場域。例如,美國、墨西哥、日本、加拿大、新加坡、韓國、澳大利亞和菲律賓都申請加入APEC構建的CBPR體系;2019年2月,《歐日經濟伙伴關系協定》正式生效,對促進歐日雙邊跨境數據自由流動產生積極作用。日本于2008年與東盟簽訂《東盟—日本全面經濟伙伴關系協定》后,積極通過向東盟輸入數字基礎設施、數字信息技術,以開拓亞洲數字貿易市場;2019年9月,美國與日本達成《美日數字貿易協定》,確保雙方企業在遵守個人信息保護的法律框架的同時,通過跨境數據流動促進數字貿易發展;《美國—墨西哥—加拿大協定》禁止美國、墨西哥和加拿大的數據本地化保護,實現三方跨境數據流動;2020年11月,由中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭和東盟10國共同正式簽署的《區域全面經濟伙伴關系協定》明確限制成員國政府對數字貿易施加各種限制,包括數據本地化(存儲)要求等,其中第12章第15條申明“不得阻止基于商業行為而進行的數據跨境傳輸”。作為超大型自由貿易協定,《區域全面經濟伙伴關系協定》將有助于減少數字貿易成本,推動形成數字貿易規范,并鞏固多邊貿易體系。

此外,隨著中國數字技術帶動了數字經濟的高速發展,中美兩國在數字領域的摩擦也日益增加。例如,2020年8月,時任美國總統特朗普簽署行政命令,禁止美國個人和企業與字節跳動及騰訊進行任何交易;同年9月,美國商務部稱美國公司將被禁止與微信和Tik Tok進行商業交易,同時禁止美國公司通過微信“以在美國境內轉移資金或處理付款為目的”提供服務;同時,美國外交關系委員會發布《美國和盟國創建數字貿易區對抗中俄互聯網愿景報告》,呼吁在美國與其盟友間建立一個開放的互聯網治理體系,針對中國形成國際統一戰線,抑制中國數字貿易的發展;2021年1月,時任美國總統特朗普簽署行政命令,禁止與包括支付寶、微信支付在內的8款中國應用軟件進行交易。美國采取交易禁令等限制市場準入的干預措施,主要是為了防止中國數字企業邁向數字價值鏈上游并進軍美國本土數字市場。作為數字技術最先進、數字經濟最發達的市場主體,全球范圍內數據流通自由度的提升對美國的國家安全影響較小,因此,憑借數字市場方面的先發優勢,美國歷來追求促進數字貿易領域內的貿易開放性及其自由化發展,力推跨境數據自由流動和數據存儲非強制當地化,甚至采用長臂管轄的方式維持獲取其他國家數據的能力。與此同時,對涉及本國利益的關鍵數據則大力保護,拒絕實行同等程度的數據開放,因此,在中國數字企業走向海外之初,美國就以侵犯國家安全、公民隱私等理由進行封殺。為維系對全球數據市場流動性的主導權,美國采取了一系列數據保護主義行為,這對形成一個協同多方、公正有效的全球數據跨境流動規制體系帶來了挑戰,也給全球數字貿易的發展帶來了負面效應。

(三)數字價值鏈與數字生態系統跨主權效應引領數字貿易演進方向

主權力量與市場力量共同構成了數字貿易發展的內在動力,在主權力量之間的博弈短期內無法改善全球數字貿易體系局限性的情況下,由商業價值驅動的市場力量成為數字貿易發展的前沿探索者。在具體實踐中,大型科技公司已成為跨境數字貿易的重要行為體,其通過數字平臺把持龐大的用戶基數,構建完整的經濟生態,發展高水平的數據處理技術,這些優勢成為其對多種市場進行滲透的基礎。與傳統農業經濟和工業經濟不同,數字經濟得以發展的基礎是信息技術和海量數據。隨著信息技術與經濟社會的交匯融合,人類能夠通過實現數據的資源化、資產化與資本化,釋放出巨大價值。大型科技公司引導一系列新模式、新業態的出現,推動國家內部和國家之間數字貿易的發展。