白龍 周林剛

馬克斯·韋伯認(rèn)為,官僚制一旦完全得到確立,就會(huì)成為最難以摧毀的社會(huì)結(jié)構(gòu)。如果我們將文革理解為毛澤東有意識(shí)地摧毀文官系統(tǒng)以期延續(xù)無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命的嘗試,那么,這段歷史正好從另一個(gè)角度無(wú)可辯駁地佐證了韋伯的這個(gè)論斷,因?yàn)檫@一嘗試支付的成本實(shí)在太高。文革之后,文官系統(tǒng)很快重新建立起來(lái)。1979年突擊立法的七部法律中,四部是與重建文官系統(tǒng)相關(guān)的,即地方組織法、選舉法、人民法院組織法、人民檢察院組織法。

然而,對(duì)1978年以來(lái)中國(guó)的文官系統(tǒng),不能簡(jiǎn)單地以“重建”或“恢復(fù)”這樣的視角來(lái)觀察。這個(gè)官僚系統(tǒng)不但在持續(xù)壯大,而且在走向封閉。在韋伯的政治思想框架中,有一個(gè)政治的環(huán)節(jié)——不論是具有卡里斯瑪特質(zhì)的領(lǐng)袖,還是作為政治家競(jìng)技場(chǎng)的民選議會(huì)——高居于官僚體制之上,以與官僚制不同的政治邏輯運(yùn)作,駕馭并主宰這部現(xiàn)代機(jī)器。但是,就中國(guó)的情形來(lái)看,立法機(jī)關(guān)這個(gè)政治機(jī)構(gòu)同樣卷入了官僚化的邏輯之中。這一發(fā)展趨勢(shì)不能通過(guò)普遍的理性化進(jìn)程加以解釋。符合這個(gè)理性化大趨勢(shì)的,只是部分嚴(yán)格意義上的技術(shù)性方面;而在另外一些問(wèn)題,盡管也以技術(shù)面目呈現(xiàn)出來(lái),卻只是由于民主不足造成的。在此,官僚化的技術(shù)面向乃是民主正當(dāng)性的替代品。

本文的目的,是通過(guò)對(duì)1979年以來(lái)中國(guó)立法機(jī)構(gòu)及其人員構(gòu)成、立法內(nèi)在邏輯的考察,試圖說(shuō)明:作為中國(guó)特色官僚體系中的一環(huán),“立法官僚”群體開(kāi)始作為文官系統(tǒng)的一部分興起;立法機(jī)構(gòu)和立法過(guò)程也受到了官僚化進(jìn)程的影響,產(chǎn)生了“技術(shù)化立法”的時(shí)代特征。盡管在中國(guó)語(yǔ)境中,“官僚”或“官僚化”常常含有道德貶義,但本文僅在政治社會(huì)學(xué)的意義上使用它,而不含任何道德色彩。

一、立法機(jī)構(gòu)的變遷

立法機(jī)構(gòu)內(nèi)部專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)的設(shè)置,是官僚化趨勢(shì)的制度載體。在此,試以全國(guó)人大法律委員會(huì)、全國(guó)人大常委會(huì)法工委等立法操作部門(mén)為例,對(duì)此作一說(shuō)明。

1979年2月23日,第五屆全國(guó)人大常委會(huì)第六次會(huì)議決定成立全國(guó)人大常委會(huì)法制委員會(huì)。3月19日第一次全體會(huì)議之后,法制委員會(huì)在三個(gè)月的時(shí)間里突擊制定了七部法律。同年6月18日,五屆全國(guó)人大二次會(huì)議對(duì)這七部法律進(jìn)行了審議,并于7月1日通過(guò)。作為過(guò)渡時(shí)期的產(chǎn)物,這一時(shí)期的法制委員會(huì)扮演了實(shí)際立法者的角色,但是對(duì)于其法律地位、工作職責(zé)、立法權(quán)限和程序,憲法及相關(guān)法律還沒(méi)有明確規(guī)定——根據(jù)1978年憲法第22條和第25條規(guī)定,立法權(quán)集中于全國(guó)人大,常委會(huì)只能制定法令,不能制定法律。

1982年憲法通過(guò)以后,根據(jù)第58條之規(guī)定,全國(guó)人大和全國(guó)人大常委會(huì)行使國(guó)家立法權(quán)。1983年6月,第六屆全國(guó)人大第一次會(huì)議決定設(shè)立全國(guó)人大法律委員會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng)法律委)。按照1982年全國(guó)人大組織法第37條第3款之規(guī)定,法律委員會(huì)的職責(zé)為:統(tǒng)一審議向全國(guó)人大或者全國(guó)人大常委會(huì)提出的法律草案;其他專(zhuān)門(mén)委員會(huì)就有關(guān)的法律草案向法律委員會(huì)提出意見(jiàn)。

為什么要在全國(guó)人大下面設(shè)置一個(gè)專(zhuān)門(mén)的法律委員會(huì)呢?據(jù)原全國(guó)人大法工委主任顧昂然回憶,一是因?yàn)槿松伲阌诜珠T(mén)別類(lèi)討論問(wèn)題;二是專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員對(duì)有關(guān)問(wèn)題比較熟悉,研究能更深入;三是便于提議案的單位和部門(mén)列席專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的會(huì)議,發(fā)表意見(jiàn)。

在這種情況下,法制委員會(huì)已經(jīng)完成其作為立法部門(mén)的過(guò)渡時(shí)期使命,因此,1983年9月2日,第六屆全國(guó)人大常委會(huì)第二次會(huì)議將其改名為法制工作委員會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng)法工委)。 根據(jù)全國(guó)人大組織法第28條之規(guī)定,常委會(huì)可以根據(jù)需要設(shè)立工作委員會(huì)。工作委員會(huì)的主任、副主任和委員由委員長(zhǎng)提請(qǐng)常委會(huì)任免。

法律委和法工委的區(qū)別在于,首先,兩者機(jī)構(gòu)性質(zhì)不同。法律委是人民代表大會(huì)的常設(shè)工作機(jī)構(gòu),而法工委是人大常委會(huì)的一個(gè)內(nèi)設(shè)辦事機(jī)構(gòu);第二,職責(zé)和法律地位不同。法律委的職責(zé)是在本級(jí)人大及其常委會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,研究、審議和擬定有關(guān)議案等,而法工委不是提議案的主體,也不享有對(duì)議案審議的職權(quán),其主要職責(zé)是協(xié)助常委會(huì)做好有關(guān)方面具體工作,如立法前的意見(jiàn)征集、執(zhí)法檢查等;第三,組成人員不同,法律委的成員由同級(jí)人大代表組成,其中有相當(dāng)?shù)奈瘑T還是同級(jí)人大常委會(huì)的委員,而法工委的組成人員是按相應(yīng)的行政級(jí)別由人大常委會(huì)任命產(chǎn)生的。

但是這些“規(guī)范上”的差異并不能說(shuō)明問(wèn)題的本質(zhì)。上引顧昂然的說(shuō)明提出了法律委的三項(xiàng)功能:審議、專(zhuān)業(yè)知識(shí)、吸納部門(mén)意見(jiàn)。在這三項(xiàng)功能中,專(zhuān)業(yè)知識(shí)可以歸入官僚化趨向,這一點(diǎn)較為明顯,無(wú)需贅述;但吸納意見(jiàn),尤其是部門(mén)意見(jiàn)這一方面,需要加以強(qiáng)調(diào)。從這項(xiàng)功能,我們得以審視日常政治實(shí)踐中習(xí)以為常的一些現(xiàn)象,比如部委在立法過(guò)程中對(duì)立法權(quán)的爭(zhēng)奪,實(shí)質(zhì)上已經(jīng)落入制度設(shè)計(jì)者最初構(gòu)想范圍之內(nèi)。所以,我們不妨認(rèn)為,法律委這一似乎有意區(qū)別于法工委這個(gè)官僚機(jī)構(gòu)的部門(mén),實(shí)際上正是為了將其他官僚機(jī)構(gòu)納入立法過(guò)程之中。至于審議這項(xiàng)功能,也必須放在法律委作為一個(gè)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)的角色上來(lái)理解,而且它的成分正是由專(zhuān)業(yè)知識(shí)、意見(jiàn)吸納這兩個(gè)方面來(lái)確定的。

按照韋伯在《支配社會(huì)學(xué)》中的定義,典型意義的官僚是由上級(jí)任命的。由被支配者選舉出來(lái)的官僚,不是純粹的官僚類(lèi)型。從這個(gè)角度看,全國(guó)人大法律委員會(huì)并不符合這一定義。但是應(yīng)當(dāng)注意,根據(jù)全國(guó)人大組織法第35條第3款之規(guī)定,各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的主任委員、副主任委員和委員的人選,由主席團(tuán)在代表中提名,大會(huì)通過(guò)。至少?gòu)奈覈?guó)的政治實(shí)踐出發(fā)看,這種“提名”帶有很強(qiáng)烈的任命含義。另外,全國(guó)人大組織法第35條又規(guī)定,各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)受全國(guó)人大領(lǐng)導(dǎo);在全國(guó)人大閉會(huì)期間,受全國(guó)人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)。因此,本文將作為專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的法律委也視為中國(guó)官僚制的組成部分。

二、人事與制度

錢(qián)穆認(rèn)為,要講一代的制度,必先精熟一代的人事。立法機(jī)構(gòu)的內(nèi)部變遷,還需要由人員構(gòu)成這個(gè)更具體的現(xiàn)實(shí)方面來(lái)充實(shí)。機(jī)構(gòu)的性質(zhì)在一定程度上決定了人員的行為方式,而人員自身的特質(zhì),也同樣會(huì)塑造這個(gè)機(jī)構(gòu)的性格。通過(guò)統(tǒng)計(jì)1983年以來(lái)全國(guó)人大法律委員會(huì)主任委員名單,和1979年以來(lái)全國(guó)人大常委會(huì)法工委歷任主任名單,可以得出以下初步結(jié)論。

1.職業(yè)立法官員的興起

在第五、六、七屆全國(guó)人大時(shí)期,法律委主任委員或法工委主任均由全國(guó)人大常委會(huì)副委員長(zhǎng)兼任。也就是說(shuō),這段時(shí)期的立法工作基本是權(quán)力主導(dǎo)型,直接貫徹中央意志,據(jù)彭真回憶,鄧小平也曾一度直接過(guò)問(wèn)立法情況。

第八、九屆全國(guó)人大時(shí)期,這一情況發(fā)生了改變。法律委主任委員不再由全國(guó)人大常委會(huì)副委員長(zhǎng)兼任,主任委員亦沒(méi)有在任職屆滿后任副委員長(zhǎng)。兩位法律委主任委員薛駒、王維澄具有相似的任職背景,即都從事過(guò)黨政工作,并都在黨內(nèi)意識(shí)形態(tài)部門(mén)歷練過(guò)。某種程度上反映出這一時(shí)期的立法工作“政治優(yōu)先”的特點(diǎn)。

除第八、九屆全國(guó)人大法工委主任顧昂然因年齡原因退休外,從第十屆全國(guó)人大開(kāi)始,法工委系統(tǒng)出身的官員開(kāi)始登上法律委主任委員的職位。這一跡象可以看作是職業(yè)立法官員興起的標(biāo)志。

職業(yè)立法官員具有足夠的職業(yè)訓(xùn)練和良好的法學(xué)背景。以十屆全國(guó)人大常委會(huì)法工委主任、十一屆全國(guó)人大法律委主任胡康生為例,上世紀(jì)80年代末他就在全國(guó)人大常委會(huì)法工委工作,歷任民法室副主任、主任、法工委副主任,是黨內(nèi)著名立法專(zhuān)家。民法學(xué)家梁慧星曾回憶,1990年10月,最高人民法院在武漢召開(kāi)第四次全國(guó)民事審判工作會(huì)議,胡康生、王勝明(時(shí)任民法室副主任)也應(yīng)邀出席會(huì)議。三人私下會(huì)談時(shí)就制定民法典達(dá)成共識(shí)。

現(xiàn)任法工委主任李適時(shí)也同樣具備這樣的特點(diǎn)。李系外交學(xué)院外交業(yè)務(wù)系國(guó)際公法專(zhuān)業(yè)、中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院民商法學(xué)專(zhuān)業(yè)畢業(yè),擁有法學(xué)博士學(xué)位,1984年~2003年一直在國(guó)務(wù)院法制辦工作,有著典型的法律官員履歷。

2.法學(xué)家立法者的出現(xiàn)

通過(guò)對(duì)1983年以來(lái)全國(guó)人大法律委員會(huì)歷屆組成人員的分析,還可以反映出另一個(gè)特點(diǎn),即法學(xué)家立法者的出現(xiàn)和增多。第六屆全國(guó)人大期間,副主任委員中有兩名職業(yè)法學(xué)家——張友漁和錢(qián)端升。張友漁曾任國(guó)共談判中共代表團(tuán)顧問(wèn)、《新華日?qǐng)?bào)》社長(zhǎng)、中國(guó)社科院法學(xué)所首任所長(zhǎng)等職,是一個(gè)政治和法學(xué)資歷都很深厚的人物。這兩點(diǎn)——即“又紅又專(zhuān)”——也是“法學(xué)家立法者”群體的構(gòu)成要件。錢(qián)端升1924年獲哈佛大學(xué)哲學(xué)博士學(xué)位,回國(guó)后曾任北京大學(xué)法學(xué)院院長(zhǎng)、北京政法學(xué)院院長(zhǎng)等職,曾參與1954年憲法起草。

在第八屆全國(guó)人大期間,隨著經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域立法的加強(qiáng),一些經(jīng)濟(jì)學(xué)者如厲以寧開(kāi)始出現(xiàn)在法律委員會(huì)組成人員名單中,但這一趨勢(shì)沒(méi)有得到維持。

到了第十一屆全國(guó)人大期間,法學(xué)家群體占副主任委員和委員的比例有所調(diào)整。遵循的原則似乎是:法學(xué)家都安排為法律委委員,副主任委員由職業(yè)立法官員和退休官員擔(dān)任。在人員比例上,12個(gè)委員中職業(yè)法學(xué)家占6位,分別是民法學(xué)者梁慧星、王利明,法理學(xué)者石泰峰、信春鷹、徐顯明,刑法學(xué)者周光權(quán)。在7名副主任委員中,喬曉陽(yáng)、李適時(shí)等人都是法工委系統(tǒng)資深立法官員。

3.立法的封閉趨勢(shì)

從人員職業(yè)構(gòu)成上看,30余年來(lái)全國(guó)人大法律委的組成人員呈開(kāi)放的趨勢(shì),亦即從最初的權(quán)力主導(dǎo)型向協(xié)商型改變,尤其是職業(yè)立法官員和法學(xué)家立法者的出現(xiàn)和固定,以及有著地方黨政領(lǐng)導(dǎo)、行業(yè)或部門(mén)履歷的委員加入,使立法過(guò)程本身呈現(xiàn)出一定程度的辯論和博弈色彩。

但是,這種程度有限的開(kāi)放性只是表面現(xiàn)象,專(zhuān)業(yè)化、技術(shù)化趨勢(shì)造就了新的封閉性。相對(duì)于更大范圍內(nèi)的民意汲取方面,立法知識(shí)這種“支配性知識(shí)”的專(zhuān)業(yè)化地位,導(dǎo)致立法官僚及其議事規(guī)則仍是封閉的。這種封閉表現(xiàn)在立法上,一方面是具有極高的立法效率,另一方面則是話語(yǔ)的封閉,在此,產(chǎn)生了一系列內(nèi)在于立法者思想內(nèi)部的價(jià)值取向,如法治主義話語(yǔ)、技術(shù)主義傾向,以及全球化意識(shí)等,這些價(jià)值取向在今后的立法中將產(chǎn)生不可忽視的影響。

施路赫特在論及韋伯關(guān)于官僚制的論述時(shí)指出,隨著理性化和支配性知識(shí)地位的增強(qiáng),官僚制本身將通過(guò)降低專(zhuān)業(yè)知識(shí)及業(yè)務(wù)性知識(shí)的權(quán)力地位的方法予以稀釋?zhuān)绻賳T的選舉罷免、縮短任職期限、輪調(diào)、嚴(yán)格的委任制等。在中國(guó),這種民主的稀釋機(jī)制在規(guī)范的層面也建立起來(lái)了,但發(fā)揮的實(shí)效卻并不明顯。專(zhuān)業(yè)化的支配性知識(shí)不但不易被稀釋?zhuān)炊赡芨南♂寵C(jī)制自身的邏輯。這一點(diǎn),我們尤需注意當(dāng)下中國(guó)政法意識(shí)形態(tài)當(dāng)中“科學(xué)”范式的重要地位。

另一方面,在韋伯看來(lái),不可避免的是,即使在稀釋機(jī)制發(fā)揮功能的情況下,支配性的知識(shí)也很可能與之進(jìn)行對(duì)抗,甚至混入稀釋機(jī)制本身而使其失效。簡(jiǎn)言之,專(zhuān)業(yè)的立法技術(shù)的出現(xiàn)及其重要性的提升,使得官僚制本身的邏輯加強(qiáng)了。立法草案公開(kāi)征求意見(jiàn)的做法,根本不能作為對(duì)這一論題的反駁。僅舉社會(huì)保險(xiǎn)法草案的征求意見(jiàn)為例,統(tǒng)計(jì)中比例最高的意見(jiàn)之一,即“公務(wù)員應(yīng)當(dāng)游離于社會(huì)保險(xiǎn)制度范圍之外”并沒(méi)有被吸收進(jìn)最后的成案。因此,公開(kāi)征求意見(jiàn)的性質(zhì),實(shí)際上只是科學(xué)家的一項(xiàng)田野調(diào)查工作,恰恰落在支配性知識(shí)的陰影之內(nèi)。

值得注意的是,在全國(guó)人大法律委、全國(guó)人大常委會(huì)法工委、國(guó)務(wù)院法制辦等機(jī)構(gòu)之間,職業(yè)立法官員有相當(dāng)大的流動(dòng)性。這一點(diǎn)在法學(xué)家立法者和這些機(jī)構(gòu)以及地方黨政機(jī)構(gòu)之間亦有呈現(xiàn)。我們隱約可以看到,這種流動(dòng)性穿透了機(jī)構(gòu)上的分化,正在制造出一架超越性的立法官僚機(jī)器。

三、立法的內(nèi)在邏輯

立法機(jī)構(gòu)在組成上的官僚化,與立法內(nèi)容之間,是相互呼應(yīng)的兩面。

據(jù)國(guó)務(wù)院法制辦網(wǎng)站“法律法規(guī)檢索系統(tǒng)”顯示,從1979年7月到2010年底,除憲法及其四個(gè)修正案之外,全國(guó)已制定法律581件(含已廢止法律)、行政法規(guī)1168件(含已廢止行政法規(guī))、地方性法規(guī)18015件(含已廢止地方性法規(guī))。根據(jù)官方表態(tài),到2010年底,中國(guó)特色社會(huì)主義法律體系已經(jīng)形成,包括現(xiàn)行有效法律236件、行政法規(guī)690多件、地方性法規(guī)8600多件。面對(duì)這樣一個(gè)龐大的法律法規(guī)體系,應(yīng)該如何理解它的內(nèi)在邏輯?

1.政治主導(dǎo)型立法

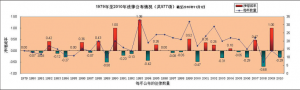

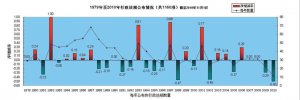

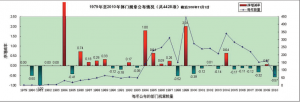

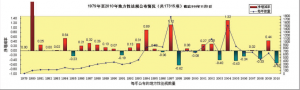

為了能對(duì)這一階段的立法有一個(gè)更具整體性,并且反映細(xì)節(jié)的觀察,筆者摒棄了按長(zhǎng)時(shí)段劃分立法階段的傳統(tǒng)做法,以自然年份為單位制作了四張K線圖,分別反映法律、地方性法規(guī)、行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章每年的產(chǎn)生情況。得出結(jié)論如下:

經(jīng)過(guò)分析可以看到,在全國(guó)人大及其常委會(huì)方面,立法數(shù)量從長(zhǎng)時(shí)段來(lái)說(shuō)呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì),每年平均20余項(xiàng)。但是在1993、1997、2002、2004四個(gè)年份呈激增狀態(tài)。

在地方立法方面,1979年的地方組織法賦予省、自治區(qū)、直轄市人大及其常委會(huì)制定地方性法規(guī)的權(quán)力,這是中央—地方關(guān)系在立法體制上的反映。調(diào)整地方性法規(guī)30余年來(lái)整體也呈穩(wěn)定增長(zhǎng)狀態(tài),但是在1994,1997,2002,2004四個(gè)年份呈激增狀態(tài),分別出臺(tái)826項(xiàng),1778項(xiàng),1080項(xiàng)和1503項(xiàng)。

通過(guò)法律和地方性法規(guī)的比較,我們注意到,在1993/1994,1997,2002,2004四個(gè)時(shí)間點(diǎn)上,二者具有相同的激增特點(diǎn),這并非出于巧合。

1993年,我國(guó)第二次修改憲法,將“國(guó)家實(shí)行社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)”、“國(guó)家加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)立法,完善宏觀調(diào)控”等內(nèi)容寫(xiě)入憲法。考慮到配套立法的滯后性,這次修憲可以看作是1993、1994年中央和地方立法激增的原因之一。

1997年中共十五大確立了依法治國(guó)、建設(shè)社會(huì)主義法治國(guó)家的基本方略,并明確提出加強(qiáng)立法工作,提高立法質(zhì)量,到2010年形成有中國(guó)特色社會(huì)主義法律體系。這可以解釋為1997年立法激增的原因。

1999年,第三次修憲,將依法治國(guó)、建設(shè)社會(huì)主義法治國(guó)家的基本方略寫(xiě)入憲法;2004年第四次修憲,“三個(gè)代表”、“公民合法的私有財(cái)產(chǎn)不受侵犯”等內(nèi)容入憲。同樣可看作是這兩個(gè)年份立法激增的原因。

因此,從這四個(gè)年份的情況來(lái)看,中國(guó)的立法主要還是政治主導(dǎo)型的,每次立法的高峰期都是政治導(dǎo)向的改變而引起。但是這里存在一個(gè)問(wèn)題:1988年是八二憲法的第一次修改,將“國(guó)家保護(hù)個(gè)體經(jīng)濟(jì)、私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的合法權(quán)利和利益”寫(xiě)入憲法。而在1988年以及之前,無(wú)論是全國(guó)還是地方,都沒(méi)有出現(xiàn)立法的激增,為什么會(huì)出現(xiàn)這一情況?

2.由行政立法推動(dòng)的立法進(jìn)程

為了回答這個(gè)疑問(wèn),我們需要分析一下1979年以來(lái)的行政法規(guī)立法情況。

作為最高國(guó)家行政機(jī)關(guān),根據(jù)憲法第89條第1款之規(guī)定,國(guó)務(wù)院可以“根據(jù)憲法和法律,規(guī)定行政措施,制定行政法規(guī),發(fā)布決定和命令。”因此,制定行政法規(guī)是憲法賦予國(guó)務(wù)院的一項(xiàng)重要職權(quán),也是國(guó)務(wù)院通過(guò)立法實(shí)施國(guó)家管理的重要手段。數(shù)據(jù)分析顯示,1982年~1988年,行政法規(guī)的公布數(shù)量持續(xù)走高。尤其從1984年~1988年間,增長(zhǎng)幅度尤為突出。1982年憲法賦予國(guó)務(wù)院關(guān)于行政法規(guī)的立法權(quán),這在立法數(shù)量上得到了迅速的反映。

換言之,1988年之前的立法任務(wù),主要是由行政立法承擔(dān)的。在統(tǒng)計(jì)中我們發(fā)現(xiàn),1984年~1988年這一時(shí)期的行政法規(guī)大都與經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)。也就是說(shuō),從1984年開(kāi)始的中國(guó)城市改革,主要是靠行政法規(guī)及其背后的行政力量主導(dǎo)的。

部門(mén)規(guī)章的公布情況也為這一判斷提供了支持。根據(jù)憲法第90條第2款規(guī)定:各部、各委員會(huì)根據(jù)法律和國(guó)務(wù)院的行政法規(guī)、決定、命令,在本部門(mén)的權(quán)限內(nèi),發(fā)布命令、指示和規(guī)章。從1984年開(kāi)始,部門(mén)規(guī)章的公布呈激增狀態(tài)。一直到1987年共136項(xiàng)部門(mén)規(guī)章中,除一項(xiàng)關(guān)于國(guó)際信托的通知外,全部為海關(guān)總署制定或涉及海關(guān)。在1988年制定的49項(xiàng)部門(mén)規(guī)章中,也是以海關(guān)總署為主,另有經(jīng)貿(mào)部、經(jīng)委等部門(mén)規(guī)章。

因此,我們不妨說(shuō),中國(guó)的部門(mén)立法,乃至作為改革開(kāi)放符號(hào)的立法,是從“海上”開(kāi)始的。行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章,是中國(guó)立法的先行者和引導(dǎo)者,是它們而不是法律和地方性法規(guī),走在了政治風(fēng)向的前面。1979年至今中國(guó)法律層次的內(nèi)在邏輯,如果從推動(dòng)力上來(lái)說(shuō),毋寧說(shuō)是由國(guó)務(wù)院及其相關(guān)部門(mén)的行政立法推動(dòng)的,而不是由全國(guó)人大和地方各級(jí)人大及其常委會(huì)推動(dòng)的。

歷史地看,30年來(lái)的立法實(shí)踐,采取了官僚體制先行的方式。政治學(xué)界常常用“政府主導(dǎo)型”來(lái)解釋我國(guó)的變遷模式。但是,從立法的法學(xué)角度來(lái)看,這一變遷方式是試驗(yàn)性立法或立法經(jīng)驗(yàn)主義的表現(xiàn)。立法領(lǐng)域的官僚化現(xiàn)象深深地鑲嵌在這個(gè)經(jīng)驗(yàn)?zāi)J疆?dāng)中。而政治主導(dǎo)這個(gè)側(cè)面,揭示了立法工作的工具性地位。經(jīng)驗(yàn)主義的試行立法模式、立法的工具性結(jié)構(gòu)定位,再加上立法民主性有限,這三者或許可以說(shuō)明,何以立法的思維、體制、方式等方面,都塑造出了技術(shù)化的性格。

結(jié)語(yǔ)

2000年3月15日,第九屆全國(guó)人民代表大會(huì)第三次會(huì)議通過(guò)《立法法》,對(duì)全國(guó)人大、全國(guó)人大常委會(huì)立法程序等內(nèi)容進(jìn)行規(guī)范,確立了法律委對(duì)法律案統(tǒng)一審議的原則。

這一原則的形成經(jīng)歷了一個(gè)曲折的過(guò)程。以1993年為標(biāo)志,這一年是中國(guó)法律公布的高峰期,同時(shí)也是各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)對(duì)立法權(quán)展開(kāi)爭(zhēng)奪的一年。據(jù)顧昂然回憶,這年11月3日,全國(guó)人大常委會(huì)召開(kāi)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)負(fù)責(zé)人座談會(huì),會(huì)上提出了要不要法律委員會(huì)統(tǒng)一審議和法工委角色定位等問(wèn)題。顧昂然在座談會(huì)上提出,一方面要加強(qiáng)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)對(duì)有關(guān)法律的審議,提出審議意見(jiàn),一方面要加強(qiáng)法律委員會(huì)對(duì)法律案的統(tǒng)一審議,這是為了“維護(hù)法制的統(tǒng)一,避免各項(xiàng)法律相互矛盾,互不銜接”。在對(duì)法工委工作的說(shuō)明上,顧昂然強(qiáng)調(diào)了它的任命而非選任的文官制度特點(diǎn)、專(zhuān)業(yè)性特點(diǎn)和工作機(jī)構(gòu)性質(zhì)。關(guān)于法律起草問(wèn)題,顧昂然提出“基本的、重要的法要統(tǒng)一起草,部門(mén)參加,但不能由部門(mén)牽頭,同時(shí)要把重要問(wèn)題事先研究,請(qǐng)示中央決定。”這次座談會(huì)“堅(jiān)持統(tǒng)一審議”的原則后來(lái)也貫徹到了《立法法》中(見(jiàn)《立法法》第18條、第31條)。

統(tǒng)一審議原則的確立,似乎有法制統(tǒng)一性這一憲法原則的充分根據(jù),但在官僚化的背景之下,它反而強(qiáng)化了立法過(guò)程的封閉性,即上文提到的作為“支配性知識(shí)”的立法技術(shù)的支配地位——因?yàn)榱⒎ㄟ^(guò)程從此往后都要經(jīng)過(guò)這個(gè)機(jī)構(gòu)的“格式化”。隨著1997年十五大確立“依法治國(guó)”基本方略,法治話語(yǔ)開(kāi)始成為主流媒體和官方文件中的高頻詞。與之相伴,一個(gè)技術(shù)化的立法時(shí)代,或許已然成為我們生活于其中的現(xiàn)實(shí)。

(作者單位:清華大學(xué)法學(xué)院)

江大橋-150x150.jpg)

志-150x150.jpg)

-150x150.jpg)