? 毛克疾?/ 國家發(fā)展改革委員會國際合作中心

[導(dǎo)讀]本文作者基于對印度歷史和現(xiàn)實(shí)的長期觀察,認(rèn)為在后殖民時(shí)代,印度雖然成功建立了獨(dú)立現(xiàn)代國家,但其社會整合度極低,在宗教、社群、社區(qū)等各層面都有分而治之的、割裂的政治傳統(tǒng)。這一傳統(tǒng)使得印度中央政府長期在國家能力軟弱中掙扎,以至于國家現(xiàn)代化發(fā)展始終備受掣肘。作為印度教民族主義的典型代表,莫迪政府正是抓住了大國雄心與國家能力不足這一主要矛盾,其涉及社會、政治、經(jīng)濟(jì)的廣泛改革正在重塑當(dāng)代印度。這是否能為印度的國家能力注入一針強(qiáng)心劑,使印度真正立于世界強(qiáng)國之林?

印度獨(dú)立以來對大國地位的勃勃雄心與其現(xiàn)實(shí)中差強(qiáng)人意的政治經(jīng)濟(jì)情勢之間的強(qiáng)烈反差,驅(qū)使了一代代印度的政治精英不斷求索強(qiáng)國之路。一個(gè)國家綜合國力的提升需要動員全社會的思想資源、人力資源、物力資源,而在這個(gè)過程中,“國家能力”——一國中央政府將自身的意志和目標(biāo)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的能力——是其中最關(guān)鍵的變量。當(dāng)前,以納倫德拉·莫迪(Narendra Modi)為代表的印度教民族主義者正以前所未有的力度推進(jìn)印度國家能力的建設(shè),同時(shí)從社會整合能力、政治治理能力、經(jīng)濟(jì)調(diào)控能力三個(gè)方面發(fā)力,目標(biāo)是從根本上打破長期阻礙印度現(xiàn)代化發(fā)展的桎梏,將印度十億級別天量人口的潛力徹底釋放,使之真正立于世界強(qiáng)國之林。

本文從“國家能力”這一分析框架出發(fā),梳理莫迪政府在社會、政治、經(jīng)濟(jì)三個(gè)領(lǐng)域所做的改革,并在更長的歷史圖景里評估、辨析其成效。國家能力是中國邁向現(xiàn)代化強(qiáng)國的最關(guān)鍵因素。這一概念不僅深刻影響了中國此后一系列的改革政策,也為理解其他發(fā)展中大國的崛起路徑提供了可貴的分析框架。印度與中國同樣面對“如何將一個(gè)人口眾多、幅員遼闊、經(jīng)濟(jì)發(fā)展極不平衡的大國建設(shè)成為現(xiàn)代化強(qiáng)國”的問題。因此,“國家能力”為我們觀察印度改革發(fā)展的歷程提供了一個(gè)絕佳視角。

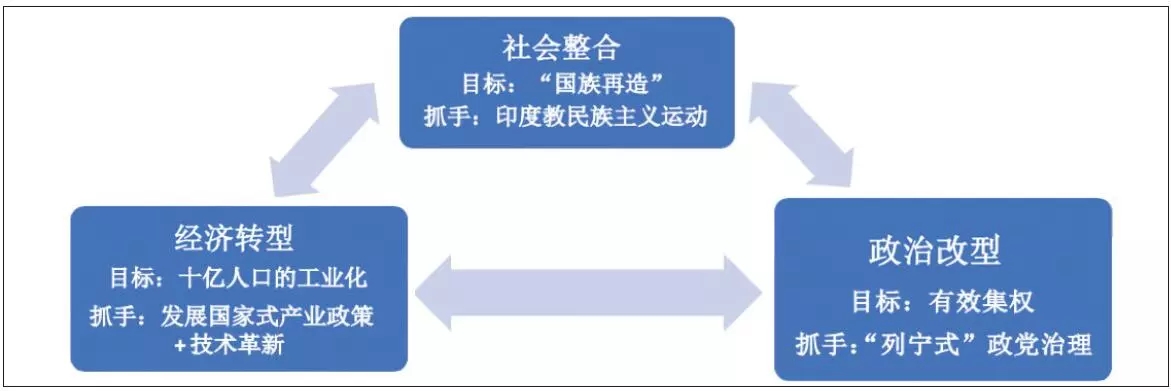

與中國相比,印度政府不僅在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,而且在社會和政治領(lǐng)域的國家能力也相當(dāng)薄弱。因此,本文對“國家能力”這一概念進(jìn)行擴(kuò)展,采用涵蓋社會整合能力、政治治理能力、經(jīng)濟(jì)調(diào)控能力的廣義國家能力概念來審視印度的問題。

就印度來說,國家能力的缺失一直是阻礙其實(shí)現(xiàn)大國抱負(fù)的最大障礙。代表國家的印度中央政府長期在國家能力的軟弱無力中掙扎,在社會、政治、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域均受到重重掣肘。在社會方面,印度長期陷入尖銳對立的社群矛盾中,以種姓、民族、宗教、階層劃分的群體各為其政、各謀其利,凝聚力孱弱,難以就形成國家前進(jìn)方向達(dá)成廣泛共識。在政治方面,印度政府陷入機(jī)能失靈的治理困境中,政治理想泯滅,各級政府依賴選票割據(jù),機(jī)制性腐敗滋生,難以形成足以支持國家前進(jìn)的政策執(zhí)行力。在經(jīng)濟(jì)方面,印度陷入錯(cuò)配的畸形結(jié)構(gòu)中,“上層建筑”與“經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)”錯(cuò)位發(fā)育,各類經(jīng)濟(jì)主體固守既得利益,比較優(yōu)勢無法發(fā)揮,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率低下,難以培育足以推動國家前進(jìn)的經(jīng)濟(jì)原動力。如何進(jìn)行社會整合、政治改型、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型以綜合提高印度國家能力,是歷屆印度中央政府面臨的緊要任務(wù)。

如圖所示,社會整合為政治改型提供了黨政重構(gòu)的社會原料和資本,政治改型則為社會整合提供了社會動員所需的政治載體和平臺;政治改型為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型提供了沖破既得利益藩籬的政治資本,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型則為政治改型提供了增量分配帶來的合法性支持;經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型為社會整合提供新社會結(jié)構(gòu)形成的土壤和空間,而社會整合則為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型提供市場化大生產(chǎn)所需的社會準(zhǔn)備。

▍通過“國族再造”走向社會深度整合

美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家西蒙·庫茲涅茨(Simon Smith Kuznets)曾把“社會整合”視為一國政治經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化的重要前提,認(rèn)為一國之內(nèi)“不同集團(tuán)和地區(qū)之間的團(tuán)結(jié)、合作與聯(lián)合”的程度,不應(yīng)該在經(jīng)濟(jì)方面對該國的勞動分工和市場容量產(chǎn)生直接影響。?從這個(gè)角度看,長期以來印度社會整合程度極低,國內(nèi)族群割裂,嚴(yán)重限制了印度的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和政治治理能力。

與中國古代的大一統(tǒng)中央王朝相比,印度古代史上從未出現(xiàn)能夠穩(wěn)定統(tǒng)治現(xiàn)代印度大部領(lǐng)土的中央王朝。雖然印度作為一個(gè)地理概念已經(jīng)傳承幾千年,但其作為一個(gè)政治實(shí)體的疆界卻在19世紀(jì)晚期才最終得以確立。因此,現(xiàn)代印度的社會整合缺乏其賴以奠基的歷史遺產(chǎn)與文化認(rèn)同。而由于歷史上缺乏強(qiáng)大的中央集權(quán)統(tǒng)治,印度也一直沒有形成穩(wěn)定的科層統(tǒng)治結(jié)構(gòu),卻形成了如千層蛋糕般分散錯(cuò)雜的割據(jù)統(tǒng)治結(jié)構(gòu)。在這種結(jié)構(gòu)中,頂層統(tǒng)治者與基層社會成員之間雖然有明確的從屬關(guān)系,但是由于兩者之間隔著層層中介,其權(quán)力關(guān)系大多以間接代理的形式存在。因此,印度絕大部分地區(qū)在歷史上都是以宗教團(tuán)體、村社群體、部落社群為單位的社會團(tuán)體代替國家來主導(dǎo)文化、經(jīng)濟(jì)和政治生活的方方面面。按照民族、種姓、宗教、階層的分野,印度社會被分割成自治、自立的小社區(qū)。正是在這種基礎(chǔ)上,英國殖民者在印度建立了被稱為“鋼鐵骨架”(Steel Frame)的現(xiàn)代官僚統(tǒng)治體系,建立了上下通達(dá)的垂直行政結(jié)構(gòu),并把行政權(quán)力水平擴(kuò)張到了前所未有的廣度,從而開創(chuàng)性地加強(qiáng)了國家在印度社會生活中的關(guān)鍵地位。

然而,如果缺少了殖民者帝國的武力保障和智力支持,這個(gè)“鋼鐵骨架”能否維系?印度作為一個(gè)統(tǒng)一的國家能否維持?正是出于這種考慮,以國大黨為代表的印度建國政治精英從一開始就把爭取民族獨(dú)立和保持國家統(tǒng)一當(dāng)作其至高無上的兩大歷史任務(wù)。印度雖然在1947年獲得獨(dú)立,但是印巴分治的慘痛教訓(xùn)卻提醒印度政治精英,如果不嚴(yán)加防范,印度還可能進(jìn)一步沿著民族、種姓、宗教、階層的斷層線(Faulty Line)繼續(xù)內(nèi)爆分裂,屆時(shí)印度“國將不國”,一切大國理想無從談起。正是在這樣的背景下,印度建國精英選擇了以印度共和國公民身份為認(rèn)同基礎(chǔ)的“印度民族主義”(Indian Nationalism),而不是任何其他以民族、種姓、宗教或階層認(rèn)同為基礎(chǔ)的民族主義。

在包容性的印度民族主義指導(dǎo)下,國大黨精英在西式民主制度的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)出了一整套以妥協(xié)、折衷為特色的政治體制:用對民族區(qū)域訴求敏感的聯(lián)邦主義(Federalism)化解民族矛盾,充分釋放地方民族主義和本土主義者的政治張力;用各個(gè)宗教社區(qū)各自為政,分而治之的世俗主義(Secularism)化解宗教矛盾,充分保障宗教社群的既有權(quán)力和傳統(tǒng)不受政權(quán)的侵蝕;用以廢除種姓歧視和優(yōu)惠性差別措施(Affirmative Actions)為代表的進(jìn)步主義(Progressivism)化解種姓矛盾,充分滿足中下層種姓群體的平權(quán)訴求;用以公有制經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)并帶有平均主義色彩的社會主義(Socialism),充分發(fā)揮計(jì)劃經(jīng)濟(jì)和國家調(diào)控的力量促進(jìn)社會公平。通過這一系列的妥協(xié)折衷的政治體制設(shè)計(jì),不同民族、不同宗教、不同種姓、不同階層的印度人獲得了平等的政治身份——印度公民。這種公民認(rèn)同使他們名義上獲得同等權(quán)利,而這也成為他們國家認(rèn)同的基礎(chǔ)。

然而,雖然政治制度的設(shè)計(jì)在理論上彌合了印度社會的多元異質(zhì)性,印度的政治生活實(shí)際上還是圍繞著宗教、種姓、民族、階層這些“次國家級”認(rèn)同和身份政治(Identity Politics)展開。以聯(lián)邦主義、世俗主義、進(jìn)步主義、社會主義為底色的印度民族主義只是把各個(gè)明顯分裂的社群裝入框中,并用“公民認(rèn)同”生硬地把他們捆綁、拼湊在一起,而沒有真正把它們投入民族國家的大熔爐,形成民族認(rèn)同感和社會凝聚力。不僅如此,印度民族主義妥協(xié)和折衷的制度設(shè)計(jì),還使得各個(gè)群體得以堅(jiān)守和鞏固各自的勢力范圍,反而使全國層面的社會整合更加難以推進(jìn)。由于整體缺乏凝聚力,印度國內(nèi)政治中的短期利益、族群利益、地方利益長期凌駕于長遠(yuǎn)利益、整體利益、國家利益之上,各種內(nèi)訌與亂斗使印度政治陷于失序之中,同時(shí)也難以推動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型改革。

在這種情況下,以印度人民黨為代表的當(dāng)代政治精英,轉(zhuǎn)而擁抱以本土宗教文化為底基、帶有強(qiáng)烈進(jìn)取心、覆蓋印度社會最大公約數(shù)的印度教民族主義(Hindu Nationalism),將其代替印度民族主義(Indian Nationalism)作為未來支撐印度大國崛起的意識形態(tài)基礎(chǔ)和政治哲學(xué)依據(jù)。印度教民族主義引領(lǐng)下的“國族再造”成為政府推動印度社會整合的主要手段。印度按照民族分野劃分社群難以找到主體,按照種姓分野劃分過于細(xì)碎,而按階層劃分則有引發(fā)劇烈社會革命之嫌。因此,唯有在宗教分野之下,才能找到既能夠劃分印度教徒(人口占比約85%)與穆斯林(人口占比約15%)的主次地位,又足夠囊括其他分野的抓手。可以說,印度教是印度社會各群體的最大公約數(shù):去除穆斯林這個(gè)“異端”之后,不同民族、不同種姓、不同階層、不同部落都可以落腳到印度教身份上。因此,印度教民族主義能以強(qiáng)化的印度教認(rèn)同而不是以虛無的國家公民認(rèn)同,將印度多達(dá)85%的國民納入這一身份中,并通過孤立伊斯蘭教,增強(qiáng)運(yùn)動內(nèi)部凝聚力,再塑造出所謂“印度教民族”,將其進(jìn)一步推升為由國家背書的“主體民族”——即所謂“國族”。如果印度參照歐洲民族國家的模板能夠完成這一“國族再造”,把印度社會從支離破碎中拯救出來,那么,其新獲得的凝聚力將有助于推動艱巨的政治經(jīng)濟(jì)改革。

但通過這種“國族再造”進(jìn)行社會的深度整合將是翻天覆地的浩大工程,不僅需要社會、政治、經(jīng)濟(jì)多方聯(lián)動推進(jìn),更需要長時(shí)間的積累才能實(shí)現(xiàn)。相比政治、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域推進(jìn)國家能力的改革,莫迪及其領(lǐng)導(dǎo)的印度人民黨旨在社會整合的行動大部分以社會、文化、宗教活動的形式,而非政策形式來推行。具體而言,印度人民黨背后母體機(jī)構(gòu)國民志愿團(tuán)(Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS)多年來已經(jīng)推進(jìn)了多項(xiàng)卓有成效的社會運(yùn)動:國民志愿團(tuán)的細(xì)胞組織沙卡(Shakhas)已經(jīng)遍及全國,將不同種姓、民族、階層的同齡印度人歸入準(zhǔn)軍事化的統(tǒng)一組織中,通過體育鍛煉和精神灌輸圍繞印度教民族主義形成新的“國族凝結(jié)核”;印度教民族主義志愿者大批進(jìn)入部落地區(qū)、城市貧民窟、“賤民”社區(qū)等邊緣化社區(qū),通過提供教育、醫(yī)療服務(wù)以增強(qiáng)印度民族主義運(yùn)動的社會滲透力和吸引力;印度教民族主義學(xué)者和教士將宗教符號同政治話術(shù)糅合,借宗教話題——如屠牛禁令、復(fù)建神廟等——開展廣泛的社會動員……

2017年,約吉·阿迪蒂亞納(Yogi Adityanath)以印度教僧侶和民族主義者雙重身份當(dāng)選印度最大的北方邦的首席部長,這表明印度教民族主義引領(lǐng)的社會整合行動已經(jīng)結(jié)出了可觀的政治果實(shí)。而印度人民黨2018年在其他各邦均取得了驕人的成績也證明了這一點(diǎn)。這場“國族再造”運(yùn)動仍在進(jìn)行之中,但是這只是印度國家能力改革的一部分,它為印度政治改型和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型提供必要的社會動員的同時(shí),也亟須政治改型提供行動載體和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型提供發(fā)育空間。

▍以“政治改型”提高治理能力

在印度建國精英們所奠定的印度民族主義政治體制中,暗含一組難以調(diào)和的矛盾:一方面為了調(diào)和印度社會民族、種姓、宗教、階級的矛盾,他們采取了照顧各方的分散型利益結(jié)構(gòu),例如省級行政單位高度自治的聯(lián)邦制;另一方面為了防止各地方和社群在分散的利益結(jié)構(gòu)中作亂犯上,他們又極度強(qiáng)調(diào)中央權(quán)威,用一系列僵硬的行政命令和機(jī)制框住各地方。在印度建國初期,國大黨尚且能夠在矛盾中維持印度政治運(yùn)行相對流暢,但是印度政治在此后幾十年間陷入中央層面碎片化,省邦層面割據(jù)化,地方層面封建化的泥潭。2014年,莫迪帶領(lǐng)的印度人民黨在大選中獲得壓倒性勝利,可以說是對印度政治機(jī)制失能趨勢的撥亂反正,這也昭示印度政治領(lǐng)域的國家能力改革被提上了日程。

雖然憑借尼赫魯?shù)葒簏h建國精英的超凡個(gè)人魅力和反殖民斗爭累積的“革命合法性”,國大黨在印度建國后近30年中保持了主導(dǎo)能力,但是由于缺乏意識形態(tài)感召力和組織能力,國大黨逐漸淪為松散的政治聯(lián)盟。在尼赫魯時(shí)期,國大黨憑借領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)的強(qiáng)大威望,可以通過強(qiáng)有力的黨內(nèi)命令理順中央與地方的關(guān)系,保持極高的中央集權(quán)和政策執(zhí)行力。然而,尼赫魯逝世后,國大黨中央內(nèi)訌不斷,政治權(quán)威大幅減弱;英迪拉·甘地(Indira Gandhi)和拉吉夫·甘地(Rajiv Gandhi)為了維護(hù)黨中央地位,一方面常常粗暴干涉地方選舉,另一方面也大肆同省邦實(shí)權(quán)領(lǐng)導(dǎo)人物做政治利益交換。雖然國大黨直到1984年大選仍然保持了壓倒性的優(yōu)勢,但是其意識形態(tài)感召力和組織能力都被嚴(yán)重侵蝕,逐漸淪為以選票交換、利益輸送、家族政治為特色的政治聯(lián)盟,導(dǎo)致意識形態(tài)松懈,政黨紀(jì)律松弛,權(quán)力結(jié)構(gòu)松散。

隨著國大黨中央權(quán)威逐步瓦解,切實(shí)的利益謀劃取代了高高在上的意識形態(tài)感召,成為各級選舉的主題,這大大刺激了各類社群團(tuán)體集結(jié)成黨。1980年代以來,印度政治高度多元化,各類政黨如雨后春筍般崛起。代表地方自治傾向的地方民族主義政黨、維護(hù)特定種姓利益的種姓政黨、突出信仰訴求的宗教政黨、強(qiáng)調(diào)社會公平的階級政黨紛紛登上政治舞臺,在民族、種姓、宗教、階層這幾根神經(jīng)上不斷撕扯著印度社會。這類地方政黨越來越壯大,逐漸與國大黨和1980年代崛起的印度人民黨兩個(gè)全國性政黨分庭抗禮。從1989年到2014年,印度歷次大選結(jié)果都無一政黨過半數(shù),“懸浮議會”成為了印度政壇常態(tài)。這意味著印度政壇從中央層面到地方層面全線面臨治理危機(jī),國家能力嚴(yán)重受損。

在中央層面,小黨為了實(shí)現(xiàn)自身利益最大化,常利用其在執(zhí)政聯(lián)盟中的關(guān)鍵地位,置全國性共同利益不顧而專注于維護(hù)狹隘的社群利益。這種現(xiàn)象導(dǎo)致印度政治在聯(lián)邦層面時(shí)常陷入碎片化危機(jī),各類既得利益集團(tuán)固守藩籬,致使很多利于長遠(yuǎn)、利于整體的政策難以實(shí)施。聯(lián)合政府中“否定政治”橫行的局面造成政治掣肘過多,無法推動果斷、有效的治理,導(dǎo)致印度中央政府的政策決議能力被嚴(yán)重侵蝕。在省邦層面,政黨意識形態(tài)空前弱化,短期利益和社群利益成為主要考量,地方實(shí)權(quán)人物和小黨由此得以在中央各股政治勢力面前閃轉(zhuǎn)騰挪、靈活站隊(duì),而且常常以家族政治的形式長期主導(dǎo)省邦的政壇,并挾持地方支持與中央討價(jià)還價(jià),造成地方政治的割據(jù)化危機(jī)。在地方層面,地方豪強(qiáng)人物通過對外爭取諸如電力補(bǔ)貼、公務(wù)員席位、農(nóng)業(yè)優(yōu)惠貸款等狹隘的短期利益來換取區(qū)內(nèi)選票,選民則沿著家族、種姓、語言、宗教、社區(qū)的界限形成選票集團(tuán)(Voting Block)。在這種“恩主-附庸”(patron-client)模式下,利益與選票的赤裸裸的交易成為常態(tài),民主政治在基層陷入封建化危機(jī)。這一方面使得國家意志很難自上而下貫徹至基層,政令傳導(dǎo)被各級自由裁量權(quán)所消解,大大限制了中央政府的治理和動員能力;另一方面基層社會的情況也很難自下而上匯總到國家,因此人口統(tǒng)計(jì)、福利分發(fā)、公共服務(wù)都只能以粗略的“估算”作為依據(jù)。

正是在這種背景下,采用“類列寧黨組織術(shù)”的印度人民黨自1980年代中期開始脫穎而出,在聯(lián)邦、省邦、地方層面均發(fā)展迅速,成為當(dāng)前印度政壇最勢不可擋的力量。印度人民黨因何而強(qiáng)?首先是意識形態(tài):印度人民黨與國大黨最大的不同,在于它具有明確的意識形態(tài)宗旨,即印度教特性(Hindutva)基礎(chǔ)上的國家崛起和民族復(fù)興的敘事。對宗教認(rèn)同的強(qiáng)調(diào)使得印度人民黨得以跳出種姓、民族、階層的局限,不斷把印度教徒的虔誠和苦行轉(zhuǎn)化為政治認(rèn)同中的忠誠與狂熱。其次是統(tǒng)一戰(zhàn)線:印度人民建立了廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線社會組織,在其所屬的“聯(lián)盟家族”(Sangh Parivar)中,除了強(qiáng)大的國民志愿團(tuán)外,還有印度工人聯(lián)合會(Bharatiya Mazdoor Sangh)、印度農(nóng)民聯(lián)合會(Bharatiya Kisan Sangh)、婦女志愿團(tuán)(Rashtra Sevika Samiti)、全印學(xué)生總會(Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad)、全球印度教大會(Vishwa Hindu Parishad)等社會組織,獲得了其他政黨難以匹敵的社會覆蓋面和動員能力。再次是干部隊(duì)伍:在印度地方強(qiáng)人和家族政治盛行的背景下,印度人民黨借助意識形態(tài)的感召力,建立了強(qiáng)大的專職干部隊(duì)伍。他們往往是久經(jīng)考驗(yàn)的印度教民族主義者,有很強(qiáng)的奉獻(xiàn)精神,以印度教苦行僧的要求節(jié)制飲食、娛樂,從不領(lǐng)取工資和福利,僅靠生活補(bǔ)貼過活,這不僅為他們贏得了“廉潔奉公”的形象,也使其獲得極強(qiáng)的執(zhí)行力。最后是科層組織:與其他黨派奉行利益聯(lián)盟的組織形態(tài)不同,印度人民黨建立了自上而下的垂直組織,從核心領(lǐng)袖、高層領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、地方協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、基層細(xì)胞組織形成了完整嚴(yán)密的結(jié)構(gòu)。

此外,印度人民黨對于年輕一代和技術(shù)人才的吸引,也使其成為印度最善于運(yùn)用新興互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的政黨之一,并通過將政治過程數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、移動化獲得了可觀的政治紅利,這也是莫迪進(jìn)一步增強(qiáng)政治治理能力的重大抓手。除了通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行選舉動員以外,莫迪政府還通過“數(shù)字印度”(Digital India)直接解決不少積弊已久的治理問題,例如,在“數(shù)字印度”項(xiàng)目中,將覆蓋近12億人的印度全國12位數(shù)字身份證(Aadhaar號碼)與“印度支付界面”(Bharat Interface for Money,BHIM)掛鉤,從而打通了身份識別系統(tǒng)和支付轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)的障礙。在各種繁瑣程序短期內(nèi)無法革除的情況下,這種技術(shù)創(chuàng)新方便了普通民眾辦事,同時(shí)也提高了政府行政效率,壓縮了各層官吏利用流程繁復(fù)進(jìn)行尋租的可能性,國家能力顯著提升。

先進(jìn)的組織形式是印度人民黨近年來強(qiáng)勢崛起的根本原因。它解決了印度政壇長期深陷的聯(lián)邦碎片化、省邦割據(jù)化、地方封建化的問題,同時(shí)也極大地提高了印度中央政府的國家能力。莫迪之所以能夠在上臺之后連續(xù)推動廢鈔令、商品與服務(wù)稅改革(GST Reform)等歷屆政府長期渴望卻無能為力的重大政策變革,很大程度上就是因?yàn)樗麘{借更高效、有力的政黨組織在政治領(lǐng)域獲得了更強(qiáng)大的國家能力。然而,當(dāng)前印度經(jīng)濟(jì)、政治領(lǐng)域仍有許多更為艱巨的改革,如對于印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展至關(guān)重要的用工制度改革和征地制度改革等。在這些改革目標(biāo)面前,印度人民黨的這套組織形式能否繼續(xù)深化發(fā)展,已經(jīng)不僅僅是自身組織建設(shè)的問題,它同時(shí)也取決于印度人民黨能否在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國家的工業(yè)化飛躍,為政治整合帶來可供分發(fā)和贖買的經(jīng)濟(jì)紅利。

▍通過“經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型”推進(jìn)十億人口工業(yè)化

雖然印度目前已經(jīng)成為世界上經(jīng)濟(jì)增速最快的大型經(jīng)濟(jì)體,但是其進(jìn)一步發(fā)展面臨諸多阻礙,完成工業(yè)化和現(xiàn)代化的趕超仍阻礙重重。在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,當(dāng)前印度中央政府面臨的是一對看似自相矛盾的任務(wù):一方面要加強(qiáng)中央政府對宏觀經(jīng)濟(jì)的調(diào)控能力,使其在穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)、平衡收入分配、提供公共服務(wù)和改善基礎(chǔ)設(shè)施等方面發(fā)揮更好的作用;另一方面又要限制政府在經(jīng)濟(jì)活動中起的作用,打破依附于體制之上的各種既得利益集團(tuán),使市場在資源分配中發(fā)揮更大的作用。其實(shí),這一對貌似矛盾的目標(biāo)只要置于國家能力的概念下就可完成邏輯自洽:國家能力既代表了印度中央政府依照其意志調(diào)控經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的能力,又代表了依照其意志阻止其他行為體影響經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的能力。印度作為一個(gè)人口眾多、幅員遼闊、經(jīng)濟(jì)發(fā)展極不平衡的大國,依靠經(jīng)濟(jì)自身動能不可能完成現(xiàn)代化和工業(yè)化的趕超,因此必須增強(qiáng)國家能力,使之在正反兩方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。

在建國初期,印度作為一個(gè)貧窮的農(nóng)業(yè)國,選擇了蘇聯(lián)式的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)工業(yè)化道路。但當(dāng)時(shí)中央政府高度的經(jīng)濟(jì)控制與其極低的社會、政治整合水平難以適配,因此這種體制不但指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的效果不佳,還成為了壓制經(jīng)濟(jì)活力的桎梏。為了更有效地為工業(yè)化汲取農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)資源,尼赫魯政府在印度推行了土地改革,但因?yàn)槿狈ψ銐虻恼螆?zhí)行力和社會動員能力,印度土地改革最后在各種利益集團(tuán)的阻撓下擱淺了。尼赫魯廢除封建土地所有制、推行農(nóng)業(yè)合作社的想法也被國大黨內(nèi)部代表地主利益的查蘭·辛格(Charan Singh)所阻撓,最后不了了之。由于沒有完成徹底的農(nóng)村改革、社會改造和基層政權(quán)滲透,印度的國家能力一直受到自上而下的層層盤剝,中央政府的資源汲取能力極大受限,無法動員全社會“集中力量辦大事”。

在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代, 印度雖然建起了規(guī)模龐大的國有經(jīng)濟(jì)系統(tǒng),但由于沒有建立起一套足以駕馭它們的強(qiáng)大政治體系,導(dǎo)致國有企業(yè)徒有國有之名,卻不聽調(diào)遣,反而成為能夠左右中央政府的勢力集團(tuán)。這樣一來,印度既沒有資本主義市場經(jīng)濟(jì)的利潤導(dǎo)向,也缺乏社會主義國家的行政命令導(dǎo)向,出現(xiàn)了一種最為糟糕的組合:市場調(diào)節(jié)和行政調(diào)節(jié)同時(shí)失靈。結(jié)果,印度國有企業(yè)成了一個(gè)個(gè)占據(jù)既得利益的獨(dú)立王國——它們既不太在乎市場的反應(yīng),也幾乎對政府的行政命令免疫。這成為此后長年困擾印度經(jīng)濟(jì)的重大弊病。

印度經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域國家能力薄弱的問題在工業(yè)化初期還不明顯,然而一旦工業(yè)規(guī)模擴(kuò)大,印度中央政府的資源就開始捉襟見肘,除了寅吃卯糧,就只能拆東墻、補(bǔ)西墻。在這種情況下,宏觀經(jīng)濟(jì)一旦出現(xiàn)波動,印度經(jīng)濟(jì)建設(shè)就會陷入完全停滯甚至倒退。從1950年代到1980年代,印度GDP年均增長率為3.5%,而考慮人口增長計(jì)算的人均GDP增長率僅為1.3%,這種極其緩慢的增長率被稱為“印度教徒式增速”(Hindu Rate of Growth)。

常年的經(jīng)濟(jì)困境終于促使印度在1980年代逐步開始開放經(jīng)濟(jì),并在1991年國大黨拉奧(Narasimha Rao)政府時(shí)期實(shí)施了比較徹底的市場化改革。市場化改革以來,印度經(jīng)濟(jì)增速顯著提高,現(xiàn)已成為世界發(fā)展最快的大國,但這也致使印度原本就已經(jīng)孱弱的國家能力進(jìn)一步降低。這導(dǎo)致了兩個(gè)直接后果:其一,由于中央政府難以對宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行有效調(diào)控,季風(fēng)降水變化、大宗商品價(jià)格波動(如國際油價(jià))這類偶然因素成為影響印度經(jīng)濟(jì)的最關(guān)鍵要素,使得印度宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)陡增;其二,由于中央政府無法去除用工政策和土地政策等阻礙經(jīng)濟(jì)發(fā)展的制度性約束,導(dǎo)致用工標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)苛、土地征收困難,基建進(jìn)展緩慢,工業(yè)發(fā)展始終無法進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展的快車道,大量勞動力只能被迫滯留在效率低下的非正規(guī)部門,大量項(xiàng)目也因?yàn)橥恋卣魇諉栴}而被迫擱置。

目前,印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨困難的本質(zhì)在于“上層建筑”與“經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)”之間的錯(cuò)位發(fā)育:借鑒了后工業(yè)化時(shí)代歐美的上層建筑,但經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)卻還停留在半封建的前工業(yè)階段。西方的票選民主與“過于先進(jìn)”的法律體系,使印度形成了一個(gè)個(gè)既得利益集團(tuán):印度工人常常濫用勞工保護(hù)法,堅(jiān)決反對新的農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動力進(jìn)入工廠,以維護(hù)他們的穩(wěn)定生活和高工資;小地主結(jié)成聯(lián)盟,寧愿土地荒蕪,也要漫天要價(jià),使得印度工業(yè)征地成本堪比歐美;小業(yè)主形成政治壓力集團(tuán),寧愿堅(jiān)守極低的勞動生產(chǎn)率也要用行政許可證的辦法來限制規(guī)模生產(chǎn)。在這種情況下,即使坐擁世界上最充裕的廉價(jià)勞動力和土地資源,印度的工業(yè)化進(jìn)程依舊無法享受這些要素紅利。

2014年以橫掃之勢當(dāng)選的莫迪一上臺就著手在中央政府層面推動用工政策和土地征收政策這兩項(xiàng)關(guān)鍵改革。然而,由于牽涉為數(shù)眾多的企業(yè)職工和農(nóng)村地區(qū),改革的政治阻力巨大。目前,莫迪仍在推動勞工法規(guī)改革,試圖將印度犬牙交錯(cuò)的勞動關(guān)系法規(guī)精簡為4項(xiàng)綜合性法律,借此放松關(guān)于解雇、最低工資標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,并對勞工運(yùn)動加強(qiáng)監(jiān)管。然而,由于2019年大選臨近,爭議巨大的勞工改革前景不容樂觀。在土地領(lǐng)域,莫迪2014年上臺后曾借行政命令修改《土地征收與補(bǔ)償法》,降低征地難度,但由于大規(guī)模的群眾運(yùn)動和國大黨的強(qiáng)力阻擊而不了了之。

歸根到底,經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的改革需要社會和政治領(lǐng)域的鋪墊。沒有徹底的社會整合和政治改型,莫迪僅憑行政手段無法從根本上提高經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的國家能力。從這個(gè)意義上看,印度經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型不僅檢驗(yàn)印度社會整合和政治改型的成效和成色,也反過來為社會整合與經(jīng)濟(jì)改革提供必要的推動力。

▍結(jié)語

與此前歷屆印度領(lǐng)導(dǎo)人相比,莫迪抓住了印度國家野心上升與國家能力不足這一對主要矛盾。雖然莫迪政府并未明言“國家能力”這一概念,但是涵蓋社會、政治、經(jīng)濟(jì)的廣義國家能力改革卻草蛇灰線般地貫穿于他的施政實(shí)踐中。社會方面,印度教民族主義引領(lǐng)的國族再造可能是重塑當(dāng)代印度社會的最大機(jī)會窗口,此中達(dá)成的社會深度整合造就了政治改型與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的基本盤。政治方面,依托印度教民族主義的“類列寧主義”印度人民黨,正在以空前的組織能力為當(dāng)代印度社會打造出一支執(zhí)行力極強(qiáng)的先鋒隊(duì),成為社會與經(jīng)濟(jì)改革的直接承擔(dān)者。經(jīng)濟(jì)方面,莫迪政府十億人口級別的工業(yè)化、現(xiàn)代化趕超,是印度近代以來最大的夢想,它不僅決定了國內(nèi)社會整合與政治改型能否鞏固,更決定了印度能否真正屹立于世界強(qiáng)國之林。

(本文原載《文化縱橫》2019年2月刊,系中信改革發(fā)展研究基金“印度教民族主義崛起與國族再造”課題階段性成果。)

志-150x150.jpg)

-150x150.jpg)