張中復

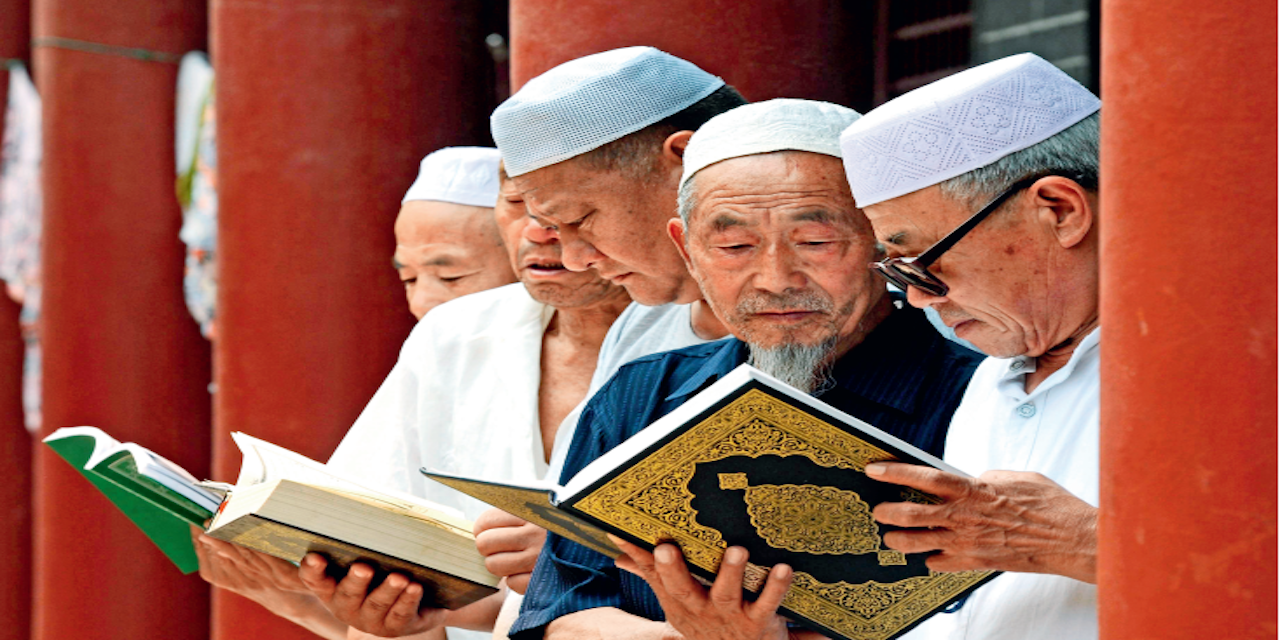

伊斯蘭教在中國近一千五百年的發展,在中國文明的形塑過程中占據重要位置;從過去廣義的回回、回民,到今天包括回族在內的十個穆斯林少數民族,在中國的民族版圖中也呈現出顯著的特色。時至今日,回民已經遍布內地,并與漢民保持一定的互動關系。然而,盡管自明清以來,伊斯蘭教在中國已經呈現出本土化的發展趨勢,但是回漢族群關系及其穩定性,一直是個懸而未決的問題。

由于回民的穆斯林身份,以及伊斯蘭宗教文化與清真生活形態的特殊性,往往容易引起漢民的誤解,因而造成所謂的“辱教案”。典型案例包括20世紀30年代上海《南華文藝》刊物污蔑回民是豬八戒后裔所引發的事件;20世紀90年代四川美術出版社出版的《腦筋急轉彎》一書引起回族群眾的不滿,引發少數民族大規模聚集事件;2000年初發生在山東陽信的“清真豬肉”事件;2005年臺灣主持人吳宗憲在其節目中戲稱回民不吃豬肉,系因穆罕默德曾因喝豬奶而獲救,引起回民的不滿與抗議,等等。

由此,本文將針對發生在民國時期、當代中國臺海兩岸的重大辱教案,進行類型化區分,從而反省當前中國的回漢族群關系。

辱教案的社會根源之一:作為“異類”的回民

伊斯蘭具有鮮明的一神教特征,加上其來自西域的背景,而且是伴隨大量的境外穆斯林來華定居,傳入中國。因此在與華夏社會接觸之后,回-穆斯林的族群與文化便成為漢族本位意識下的“他者”。元代陶宗儀的《嘲回回》一文即顯示出,當時的中國社會仍不時把這群剛在中土定居的域外回-穆斯林視為非華夏的異質性群體。[1]盡管如此,在中國長期定居的回-穆斯林,其不可避免地會走向本土化,甚至發展成陳垣所說的“華化”。在此過程中,“回”在明清以來的中國社會中,成為兼具華夏與非華夏二元特征的特殊社群。[2]

在傳統中國,族群認同是以“華夷之辨”為核心,而非虛擬或事實上的血緣關系。因此,在清代的漢人士大夫眼中,“清真一教,來自天方,衣冠言貌,炯岸異人。予向疑其立教,在吾儒之外,而或亦等于老佛之流也”。[3]對伊斯蘭文化的陌生,讓漢民社會不會過度干涉回-穆斯林的信仰與生活。盡管內地回、漢社群關系已經形成比鄰而居的共生形態,但傳統的漢族知識分子并未將伊斯蘭教或回民社會視為“華夏”必不可少的組成部分。

回-穆斯林之所以被貼上“異類”的標簽,主要是因為伊斯蘭作為外來宗教在中國的異質性,回民宗教、文化實踐與漢民的差異性,以及由此衍生的種種誤解,比如清代以來“回”一度被視為回紇(鶻)的后裔——在清代的漢族知識分子中,似乎只有錢大昕能分辨“回”與古代的回紇(鶻)沒有直接的族屬關系。換言之,文化、宗教信仰的特殊性,以及族群名稱所顯現的“夷種”烙印,讓回民這一遍布漢族社會都市要津中的世居性穆斯林群體,很容易被漢族界定為“非我族類”。如果再加上資源競爭,或“回亂”(回民起義)的歷史記憶,回民更會被貼上“其心必異”的標簽,其形象也就變成有“頑獷之息”、“讎怨狠鷙”的莠民。[4]清代回漢民族關系的激化,多少都和這種偏見有一定的關聯性。

從清末到民國,受到現代共和觀念與國族主義的影響,回-穆斯林的精英階層試圖尋求自身族群和宗教信仰的現代定位與發展觀。特別是在辛亥革命、五四新文化運動與抗日戰爭時期,回-穆斯林作為現代國民的平等地位得到強化;投身國家建設與救國救民的情懷,也被視作伊斯蘭信仰的具體實踐。在20世紀中國,回-穆斯林正是立足于此種認知,對自身的族群認同與宗教信仰做出適應性調整。

從整體看來,回-穆斯林的族群認同與發展觀念一般都具有特殊的二元性:一方面,在與宗教信仰不相抵觸的前提下,回民對朝廷(國家)、社會階序甚至儒家文化的認識、態度,與漢族并無沖突;他們要爭取的是,“恤我回民,如天、如地、如日、如春,華西一體,痛養相憐”;[5]另一方面,在宗教世俗化的趨勢下,受“烏瑪”(Umma,以穆斯林為主體的同質性社會)這一伊斯蘭傳統觀念與實踐的影響,回-穆斯林仍保持必要的“天房情結”,認定中國是整個伊斯蘭世界(Dar ul-Islam)內的“烏瑪”之一。這種以宗教信仰為精神依歸的自我認同,與現世的國家和社會體制并不沖突。

現代民族國家中族群多元共生的形態,多少會讓回-穆斯林在具備“民族”意涵的公民身份下,不再被視作“異類”或“夷種”。但在日常生活中,清真的敏感性,仍會讓回-穆斯林與漢人之間形成某種族群、文化上的隔閡,反過來又會加深回民身上的“異類”烙印。近一個世紀以來不斷發生的辱教案,即是這一現象的具體呈現。

辱教案的社會根源之二:清真的敏感性

在中文語境下,“清真”指代的是伊斯蘭教作為一神教的本質,以區別于中國本土的多神信仰,并成為穆斯林宗教信仰的基本準則,進而強化回民在伊斯蘭信仰下的族群觀與族群界限(ethnic boundaries)意識。

何為“族群界限”?清真作為伊斯蘭信仰“體用合一”的具體表征,對內可以強化穆斯林對“烏瑪”的認同,對外則可以區隔異教徒(kafir)與所有違反主道的“哈拉姆”觀念、行為。正如Dru C. Gladney所指出的,清真作為回-穆斯林自我認同的基礎,其主要內容是對“潔凈”這一伊斯蘭道德規范,以及穆斯林的族源、生活形態與傳統的不容置疑;[6]人類學者Maris Boyd Gillette則提出,在當代宗教復興運動的影響下,清真消費成為伊斯蘭宗教知識普及的重要推動力。[7]

近年來,大量的穆斯林人口(包括新疆的維吾爾族)涌向東南沿海城市謀生。相比于分散的、宗教意識相對淡薄的、在當地世居的穆斯林,這些主要來自西北民族地區的穆斯林,在清真實踐方面持有積極的態度,由此也會造成伊斯蘭文化與漢文化在東南沿海地區更為明顯的反差。一般而言,流動穆斯林人口的經濟地位較低,在社會適應方面也容易出現問題。[8]由此,他們在回-穆斯林漢化程度較高的地區,也會表現出較強烈的清真意識。[9]

對回-穆斯林而言,在漢族環伺的社會中,清真的敏感性,既不在于伊斯蘭教義、信仰儀式與漢族文化發生沖突,也不在于穆斯林與漢民族在社會資源方面的矛盾與沖突。因為“烏瑪”具有內聚性,以及不對外傳教的保守性,由此使得伊斯蘭教與其他信仰、文化之間保有一種涇渭分明的區隔。所以,清真的敏感性,往往呈現為穆斯林/清真vs非穆斯林/非清真在生活方式與觀念上的差異,以及由此引發的各種沖突。其中,回漢之間因“豬情結與反豬情結”所爆發的辱教案即是典型例證。

對于漢民而言,豬不但是民生必需品,同時也是農業社會的重要生計來源。但在清真的生活與飲食習慣中,豬肉是絕對的不潔之物,不但不能食用,同時還要避開與豬有關的一切事物。例如以“大肉”一詞取代豬肉;同樣以十二生肖紀歲,屬豬或恰逢豬年,“豬”字多以“黑”來取代;回民的姓氏中也罕見朱姓。清真的藩籬維持、鞏固了回-穆斯林的族群邊界與“烏瑪”的完整。

《古蘭經》中也有明文指出,豬肉、自死物、流出的血液與酒乃是不潔的污穢之物。(6:145;5:90)伊斯蘭的“禁豬”傳統,與阿拉伯游牧社會的生態環境有關,同時又受到猶太教的相關飲食規范的影響。在大宗消費豬的漢族社會中,傳統的穆斯林知識分子為了使“禁豬”的教義更為明確,便在其闡揚教義的著作中,直陳豬與豬肉不潔的具體事實。

清代劉智在《天方典禮》中寫道:“豕,畜類中污濁之尤者也。其性貪、其氣濁、其心迷、其食穢,其肉無補而多害”,“老者能附邪魅為崇,乃最不可食之物也”。 在當代,回民在傳統認知之外,還列舉現代醫學的衛生與優生觀點,配合《本草綱目》的內容來建立豬肉不可食用的科學依據。[10]不過,清代的另一位穆斯林學者金天柱在《清真釋疑》中,雖然也強調豬“其氣最濁、其性最昏”,但他卻用更多的篇幅來解釋飲酒的危害性,以及宰牲必依經名的原則。[11]

由此引出一個問題:既然清真所規定的穆斯林生活,與漢民生活有著明確的區隔,那么,為什么還會出現多次以“豬情結與反豬情結”為導火索的辱教案?需要說明的是,作為長期接受“華化”的少數族群,回民穆斯林形成內聚的“烏瑪”社群,其宗教知識多源自于內部傳述,亦無積極對外傳教的傳統,也就沒有必要的條件與動機去讓漢民理解清真的飲食觀,尤其是對于豬的厭惡與禁忌。即便在主流的漢人社會中,以知識分子為主的精英階層,也很難有機會去正當地接觸較多的穆斯林,更缺乏理解伊斯蘭教義的渠道。這種文化隔閡與同理心的普遍欠缺,易于導致豬肉禁忌的敏感性,變成漢民片面曲解甚至自我詮釋回民“異類”與伊斯蘭“異俗”。

此外,辱教案以及與之相關的漢民對回民的偏頗認知,是否意味著在以漢族為主的中國文化中也存在“仇恐伊斯蘭”的潛意識呢?在日常生活中,回民和漢民對豬或豬肉,不是極度厭惡,就是高度依賴;這種反差及其敏感性,給漢民在主觀上提供了恣意詮釋“異類”文化的空間。在漢民社會中,還有豬八戒這種家喻戶曉、半人半豬甚至具有神祇身份的神話形象,這讓不少漢民更難以理解“豬禁忌”,并以戲謔、謬誤的解讀方式,將豬八戒引為回民的祖先。而這種心態,正是與“豬情結”相關的辱教案得以發生甚至引發更廣泛社會沖突的重要來源之一。

在當代的辱教案中還出現過另一種截然不同的“豬情結”。在2005年臺灣的吳宗憲事件中,“回教祖先(穆罕默德)因喝豬奶而獲救,因此其后代不吃豬肉以報恩”,這種說法的確是教外人曲解清真本義、污辱回民的典型案例,但吳宗憲的觀點在臺灣民間也是有所本的。臺灣學者郭雅瑜在2001年提到,早期遷到臺灣中部鹿港的泉州百崎郭姓穆斯林的后代,至今還傳有其祖先曾“喝豬母乳”而得以存活的說法。[12]值得注意的是,吳宗憲說法的原生意義與“報恩”(即祖先因豬而得救,故后人不食豬肉)有關,而不是如《南華文藝》、《小豬八戒》這類戲謔性、歧視性的謬誤解讀。

“報恩”說的形成背景可歸納如下:在早期臺灣,有來自泉州的回民后裔,他們在漢化的過程中,以“報恩”的善意解釋,賦予祖先堅守的飲食原則以一種正當性。[13]當然,這一解釋還有賴于更多材料的佐證。但在回、漢共生的社會情境中,這仍能反映出回民在面對外部挑戰時可能出現的認同差異。

穆斯林內部對辱教案的反應及其社會意義

在重大的辱教案發生之后,部分穆斯林出于護教的心態,會采取反制乃至抗爭的手段,爭取輿論的支持。類似前述《南華文藝》的辱教案發生之后,許多回-穆斯林的社會與宗教精英透過自辦刊物與政治請求,呼吁國人公平對待伊斯蘭教和穆斯林。這種文化與族群的自覺意識,后來也被視為民國以來“伊斯蘭新文化運動”的重要表征之一;在當代中國大陸,如《腦筋急轉彎》一類的辱教案引發了以西北穆斯林為主的抗議與串聯活動,其對日后時局也有深遠影響,以至于有西方學者視之為當代中國的少數民族主義(ethnic nationalism)萌發的具體表現之一。[14]而類似的情況也反映在臺灣的“吳宗憲事件”之中,但這一事件同時也顯示出近二十年新遷來臺的泰、緬、云南籍穆斯林,其特殊的身份處境和宗教意識,他們在宗教觀上與1949年來臺的穆斯林已經形成一定的差異。

如前所述,民國時期,伴隨中國的“穆斯林新文化運動”興起,回-穆斯林的社會與宗教精英自發地開辦了大量的期刊與報紙。其中最具代表性的期刊是《月華》,面對《南華文藝》辱教案,該刊特別在1932年刊出《辨誣專號》。[15]該號刊有社論和論著專文六篇、宣言專件等八篇以及若干紀事和插圖,內容相當豐富齊全,相對完整地呈現了當時回-穆斯林對于辱教案的各種立場、反應與要求。此后,該刊還趁勢追蹤相關辱教案的發展情況,并注意胡適、傅斯年等著名人士在《獨立評論》等刊物上的響應言論,企圖以較全面的視角,彰顯辱教案所呈現的回漢族群關系中存在的宗教和文化歧視、誤解。

事實上,穆斯林的知識分子也并非只在遇到辱教案之后,才會采取上述回應性措施。前文提及清代劉智的《天方性禮》與金天柱的《清真釋疑》,還有民國穆斯林學者金吉堂等所作的努力與貢獻,這些都為闡述穆斯林的文化觀,重新定位穆斯林群體與伊斯蘭教做出了很好的示范。當代中國的知識界也已培養出老中青三代兼具的穆斯林知識分子與宗教精英階層,其在隊伍、專業分工與影響力上都頗為可觀,一套相對完備的現代中國的伊斯蘭知識體系已初具雛形,在中國各少數民族中屬于最具代表性的案例。當然,穆斯林知識分子與宗教精英也應避免過度的民族本位觀以及信仰意識,理解回漢共生的社會生態,為了使中國在今后的伊斯蘭世界中扮演更加正面角色,多方面地進行非宣教式的“外部論述”。這對于化解辱教案的歷史遺留及其對現代社會的負面影響,破除國內外日益滋長、極端非理性的反穆斯林思潮,都具有一定的正面效應。

辱教案的歷史因素與當代反思

辱教案是伊斯蘭教在中國的發展和自我調適過程中,由文化差異與族群偏見所引發的失序現象。當然,我們不能因此斷定,中國社會內部存在與西方國家相同的“伊斯蘭恐懼癥”,但也需要有所警覺。辱教案的兩個社會根源——作為“異類”的回民,以及清真的敏感性,在當代似乎仍有滋長蔓延的空間。特別是近年來,在中國大陸的網絡社群上,公然詆毀伊斯蘭教義,扭曲穆斯林文化,惡意解讀回民抗清,在少數的極端伊斯蘭恐怖主義者和普通的伊斯蘭信徒之間畫上等號,諸如此類的言論此起彼伏。這種新興的負面趨勢,已不是以往辱教案所呈現的文化隔閡,而是刻意將對穆斯林的仇視投射到當前國家發展觀上的一種投機心理。這種“有知且刻意的誤解”,企圖將伊斯蘭與穆斯林塑造成中國和平崛起的障礙。少數非穆斯林的極端行為,卻遭人利用、炒作,進而激化中國的反伊斯蘭意識,這對于伊斯蘭在中國的穩定發展,甚至中國民族文化的多元共生、穩健發展,都是一個不容忽視的威脅與挑戰。

嚴格說來,在歷史上發生的辱教案中,雖然包含回漢族群的文化差異以及兩族關系的失序,但基本上并沒有影響回漢共生的社會生態的穩定性。以往,非穆斯林缺乏全面的知識體系,因而難以理解回民的宗教信仰和清真觀念,但在傳統中國的民間經驗中,還是可以找到包容和尊重穆斯林文化的常識和自覺。[16]值得警惕的是,全球化的沖擊,社會經濟的快速變遷,西方媒體對伊斯蘭事務的單方面解讀,學界片面夸大的“文明沖突論”,某些網絡社群有意識的推波助瀾,這些都讓“伊斯蘭恐懼癥”在非伊斯蘭社會中迅速蔓延。在這一環境中,中國不時也會出現對穆斯林問題的極端言論、刻意曲解和散播。

事實上,當代西方社會中的“伊斯蘭恐懼癥”,很明顯是針對恐怖主義以及新出現的穆斯林移民問題。但在中國,穆斯林少數民族并不是新出現的移民社群,其與漢族經歷了長時段的互動,回-穆斯林與漢人的道德倫理、社會規范與國家意識也互相交疊在一起。不同的是,二者在宗教信仰層面仍處于互不干擾的平行軌道上。換言之,如果回-穆斯林始終處在極端教義的認知與實踐中,他們對自己的身份認定也始終是外來移民,那么過去一千多年中伊斯蘭教便無法在中國存續和發展,遑論在當代展現“兩世吉慶”觀下的民族、宗教特質。

不可否認的是,當前中國大陸的回漢互動,其多樣性與復雜性遠超歷史上任何時期。而回-穆斯林與伊斯蘭世界的互動程度也是前所未有的。這種變化,對回漢關系的未來發展有何種影響,則需要進一步觀察。

但令人擔憂且遺憾的是,科技發達與社會經濟的快速發展,加上過度單一的國家利益觀的強化,反而阻礙了文明意識的自我提升,讓傳統的刻板印象恣意夸大,進而成為意識上的集體偏見。當堅持將這種集體偏見合理化為國家發展的“正確”方向時,那無疑就會產生赤裸裸的歧視。嚴格看來,歷史上看似較為單純的辱教案或許不容易在今后的中國社會中持續復制,但少數辱教案的幽靈卻想在現代大國崛起意識中直接還魂。盡管構建當前中國文明觀與文化包容力有許多重要的觀察指標,但理性地從歷史與當代情境中,合理評價伊斯蘭教與穆斯林族群在中國社會里所扮演的共生角色及其貢獻,則是具有關鍵性意義。

(作者單位:臺灣政治大學民族學系)

注釋:

[1] 該原文如下:‘杭州薦橋側首,有高樓八間,俗謂八間樓,皆富實回回所居。一日,娶婦,其婚絕與中國殊,雖伯叔姊妹有所不顧。街巷之人,肩摩踵接,咸來窺視。至有攀緣檐闌窗牖者,踏翻樓屋,賓主婿婦咸死。此亦一大怪事也。郡人王梅谷戲作下火文云:“賓主滿堂歡,閭里盈門看。洞房忽崩摧,喜樂成禍患。壓落瓦碎兮,倒落沙泥。別都釘析兮,木屑飛揚。玉山摧坦腹之郎,金谷墮落花之相。難以乘龍兮,魄散魂消。不能跨鳳兮,筋斷骨折。氁絲脫兮塵土昏,頭袖碎兮珠翠黯。壓倒象鼻塌,不見貓睛亮。嗚呼!守白頭未及一朝,賞黃花卻在半餉。移廚聚景園中,歇馬飛來峰上。阿剌一聲絕無聞,哀哉樹倒猢猻散。’阿老瓦、倒剌沙、別都丁、木偰非,皆回回小名。故借音及之。象鼻、貓睛,其貌;氁絲、頭袖,其服色也。阿剌,其語也。聚景園,回回叢冢在焉。飛來峰,猿猴來往之處。”陶宗儀:《南村輟耕錄》卷28,中華書局1958年版,第348頁。

[2] 陳氏言:“華化之意義,則以后天所獲,華人所獨者為斷。故忠義孝友、政治事功之屬,或出于先天所賦,或本為人類所同,均不得謂之華化。”參見陳垣:《元西域人華化考》,載陳垣:《元史研究》,臺北九思出版社1977年版,第3頁。

[3] 鹿佑:《天方典禮序》,載劉智:《天方典禮》(擇要解),臺北重印本,1953年,第1頁。

[4] 例如:顧炎武除前述對于回民“殺牛為膳”的飲食習俗不能理解之外,還言“惟(回回)自守其國俗,終不肯變。結成黨伙,為暴閭閻。以累朝之德化,而不能馴其頑獷之習。所謂鐵中錚錚,庸中佼佼者乎?”參看顧炎武:《吐蕃回紇》,載顧炎武:《原抄本日知錄》,第845頁。又如魏源亦提到回民除“讎怨狠鷙”的本性外,“內地敓攘、越貨、亡命、斗狠之事,無一不出于花門(按:原意指唐代回紇,此處借來指稱回民)。”參看魏源:《圣武記》,中華書局1984年版,第313頁。本文此處有關回民異類論的討論內容,請參考張中復:《民族國家、族群意識與歷史解釋的互動意義——以海峽兩岸“回族”認定為例的探討》,載余敏玲主編:《兩岸分治:學術建制、圖像宣傳與族群政治(1945-2000)》,臺灣“中研院”近代史研究所2012年版,第395?428頁。

[5] 馬注:《進經疏》,載《清真指南》卷1,郭璟、孫滔、馬忠校注,青海人民出版社1989年版,第21頁。

[6] Dru.C.Gladney, Muslim Chinese: Ethnic Nationalism in the People’s Republic, Harvard University Press,1991.

[7] Maris Boyd Gillette, Between Mecca and Beijing: Modernization and Consumption Among Urban Chinese Muslims, Stanford University Press, 2002.

[8] 有關這方面的社會學研究成果,請參看白友濤、尤佳、季桐芳、白莉等:《熟悉的陌生人——大城市流動穆斯林社會適應研究》,寧夏人民出版社2011年版,第213?246頁。

[9] 像是2012年12月3日,發生在湖南岳陽維吾爾族小販與當地居民爆發的“十六萬人民幣天價切糕”事件,是典型的流動穆斯林人口,因文化差異、族群意識等因素與漢族發生沖突的案例,其中并未涉及伊斯蘭辱教問題。

[10] 例如明明:《回教人為什么不吃豬肉》,載臺北清真寺譯經委員會:《什么是回教?回教人為什么不吃豬肉》,第5?21頁。又如著名的王靜齋阿訇翻譯的中文《古蘭經》內,于第6章第145節涉及豬肉不潔的經文之后,另加“附說”來闡述豬與豬肉不見容于教義與現代醫學觀的各種例證。參看王靜齋譯:《古蘭經譯解》,中國回教協會重印本,1964年,第208?212頁。

[11] 金天柱:《清真釋疑》,海正忠點校、譯注,寧夏人民出版社2002年版,第86?94頁。

[12] 郭雅瑜:《歷史記憶與社群建構:以鹿港郭姓為例》,“國立”清華大學人類學研究所碩士論文2001年,第85?105頁。

[13] Chang Chung-fu,“Is China Islamophobic?-A survey on historical and contemporary perspectives”, in Haiyun Ma, Chai Shaojin and Ngeow Chow Bing ed.Zhenghe Forum Connecting China and the Muslim World, Institute of China Studies, University of Malaya,2016.

[14] 之前已提到,Dru C. Gladney等人在這方面的論述不但有自蘇聯解體以來,西方社會關注當代中國國族主義走向的背景因素,同時也有重新評估、甚至解讀中國大陸政治主導下的民族范式(minzu paradigm)及其影響的企圖。

[15] 參看余振貴、楊懷中主編:《月華》(中國伊斯蘭歷史報刊萃編第二輯)第3冊第4卷,寧夏人民出版社2004年版,第640?690頁。

[16] 例如筆者2010年4月在青海循化撒拉族自治縣奇臺堡村中,就發現當地回漢雜居的村莊中,漢民把印有顯著豬圖像的豬年春節海報貼在屋內,而不像其他年份將生肖年圖像貼在室外。其說法是不想讓周邊穆斯林鄰居引起反感。