? 張汝倫?|?復旦大學哲學院

【導讀】近年來,文理科孰輕孰重之爭引發極大關注,從側面反映了我們這個時代的人文危機。本文指出,就目前中國的具體情況而言,我們首先不應該問要不要發展,而要問為什么發展。發展經濟的目的僅僅是為了滿足人在實際上永遠無法滿足的物質需要,還是提高人生的質量?人生還有沒有、或者說是不是應該有比掙錢和追求物質欲望更高的目的和原則?一個人和一個國家是否只有追求財富一個目標?當眼前局部利益與人類根本利益和長遠利益相沖突時,該怎么辦?人類今天的這種流行的生活方式有沒有問題?它將把人類帶向哪里?人類今天能說是幸福的嗎?追逐物欲能否帶來幸福?發展能沒有限度嗎?

作者認為,人文主義并不等于人道主義,不能單從精神方面或身體方面去理解人。人文首先是人類社會和人類生活的當然之理,也是自然與人關系的當然之理。然而資本主義的產生卻改變了這一切,人第一次以非人的東西,即盡可能多地掙錢來理解自己的人生意義,手段變成了目的本身。一個明顯的證據就是人文精神被逐漸架空,甚至被認為是有礙于經濟發展的東西,很多人至今對人文精神冷嘲熱諷。更有甚者,則是干脆否認有什么人文精神,否認有什么天理良心,否認有什么永恒的價值和超越的追求,認為人生不過就是一場沒有原則的游戲。他認為,真正的大國決不是建立在錢的基礎上,要恢復人文精神,不能靠空洞的呼吁和談論,而要靠改變我們的存在方式,改變我們對存在的理解。

本文原載《文化縱橫》,原標題為“人文精神:十五年以后的反思”,僅代表作者觀點,特此編發,供諸君思考。

人文精神:十五年以后的反思

不知不覺,人文精神的討論已經15年過去了。說是“討論”,其實沒什么真正討論。當時出乎我們意料的是,贊成的不多,反對的不少。15年以后,一方面是人文精神的缺失遠甚于當年;另一方面是“人文精神”成了一個裝飾詞,有各種各樣的言論出現,遠比當年流行。歷史有它自己的邏輯,非人力所能左右。現在想來,人文精神在中國的命運,有著遠比世風日下、人心不古更為深刻的原因。我認為把它歸結為市場經濟和資本邏輯都是膚淺的,歸根結底,它根源于現代性對人的自我理解。

▍ 人文主義≠人道主義

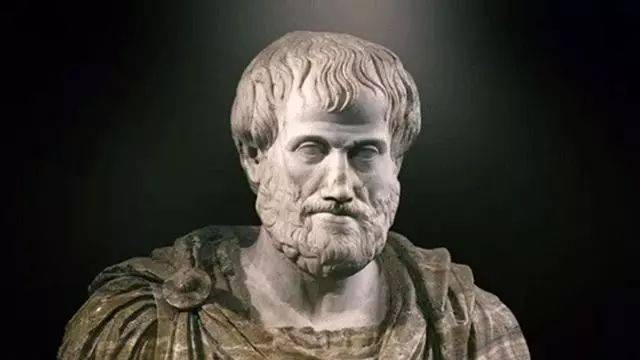

西方從亞里士多德開始就有“人是理性的動物”的說法,認為人區別于其他動物的地方就在于他有精神,有思想。基督教也是將精神置于肉體之上。到了近代,雖然一些哲學家還強調人的精神,但西方的政治哲學、道德哲學和政治、社會理論卻以欲望的人,或者說身體的人為出發點。人們覺得人性無非就是欲望及其變種,精神只是聊備一格的點綴,說到底,人就是追求欲望的動物,精神無非是追求欲望的工具和點綴,或者是對欲望的辯護。 滿足欲望逐漸代替了其他的人生意義。

人的身體性曾經長期遭到忽視與否定。雖然自稱是唯物主義,但一直依賴片面強調精神的作用,實際上卻把精神狹隘化,成了遏止人們對自己利益追求的工具。這種精神其實只是意識形態的變種,而不是什么精神。但人們卻以為那就是精神。因此,當時我們談論人文精神時,很多反對者就認為我們講的人文精神就是反對和壓制人的物質欲望,進而反對市場經濟和改革的精神。

一開始我們對這種反對感到愕然,為什么人們居然會這樣來理解我們所說的人文精神?后來漸漸明白,伴隨著改革開放的思想解放運動,從一開始在對人的理解上就有一個嚴重的偏差。上個世紀80年代的思想解放運動最初是圍繞著對人道主義的討論展開的。但不能不承認,當時關于人道主義的討論實際上并不是學術性的,甚至也不是思想性的,而是意識形態的。論戰雙方的目的都是為了維護某種政治路線,而不是深入問題本身。主張人道主義的一方,是要自覺地為所謂改革開放造輿論,但對改革開放的根本目的卻缺乏深入的思考。當時人們對市場經濟的認識就是它能極大地滿足人們的物質需要,最終也能滿足建立在利益博弈基礎上的政治訴求。

因此,雖然人道主義的宣傳者并沒有過多地談論人的物質欲望的正當性,但他們鼓吹的人性解放卻是以此為底色、為號召的。哲學和思想往往比較隱晦,而文藝就直白得多了。從那時起到現在,我們的文藝作品對人的理解基本就是“飲食男女”這四個字。不要說有思想的人,連有感覺和有個性的人都沒有了,人變成了千人一面的欲望動物。

當然,這種對人的理解由于市場經濟的推波助瀾,現在早已不僅是一部分文化人的想法,而成了我們這個社會多數人的看法。無論是中學生還是哲學家,都覺得應該首先從人的動物性來理解人。這種想法說到底,就是人性就是動物性。這個化約當然有些極端,那些主張從人要吃飯出發來理解人的人,也未必會承認人性就是動物性。

可是,正是在這樣一種人性觀的支配下,我們正在扼殺自己。 為了讓孩子將來可以多掙些錢滿足他們的動物欲望,我們殘酷地剝奪孩子的童年,讓他們為了將來不一定能得到的金錢,將他們金色的童年消耗在各種技能的學習和習題的演練中。為了滿足我們的物質欲望,我們忘了親情、友情和愛情 ,成為工作狂,顧不得品味生活和享受生活,將寶貴的生命消耗在殘酷的商場或官場的拼殺和人際爭斗中。我們不僅剝奪孩子和自己的生活,還剝奪社會和自然應有的人道。為了滿足欲望,人們到處開發,不顧失地農民的死活;為了滿足欲望,人們不僅以鄰為壑,而且也不顧最終將危害自己,將河流山川破壞毒害,弄得人都無法生存下去;為了滿足欲望,人們造假販假,坑蒙拐騙,無所不用其極。

在這種人性觀的支配下,人們覺得人是受利益驅動的,要發揮人的積極性,就要誘之以利,讓人去為利而爭,這樣人才會脫穎而出,結果卻是叢林原則當道,人與人的關系變成獸與獸的關系。 以單純肯定人的欲望為底色的人道主義或建立在人的動物性上的人性觀,得到的決不是人的解放;而同樣是人的異化和人的奴役。

歷史已經證明,單純從精神方面或身體方面去理解人都是片面甚至有害的,同樣會導致人的異化和人的喪失。存天理,滅人欲的結果必然是天理不存,人欲偷行。而大張人欲的結果必然是率獸以食人,同樣導致人類社會的毀滅。其實,人生來就不是一個單純的生物有機體,而是必然出生在人類社會中,也就是一定的人文世界中。即使是身處孤島的魯濱遜,他也并沒有脫離人文世界,正是這個世界決定了他根本不同于島上的其他生物。這個人類社會或人文世界,并不是人存在的外在條件,而是人之為人的內在條件,這個條件與他的身體存在一樣原始,一樣根本。而從存在論上說,這個條件是人的身體存在的前提。

▍ 人文的古典意蘊

如果人性既不是它的精神性,也不是它的身體性或動物性,那么究竟是什么?如果人可以定義的話,那就是人文性,我們可以說,人性就是人文性。

什么是人文?

現在一般是將人文理解為與自然相對的東西,這是不正確的。“人文”一詞在中國最早出現在《周易》上,“觀乎人文,以化成天下”。古人最早主張天人合一,并不將人文與自然對立起來。人文人文,關鍵在“文”。什么是“文”?《周易》系辭上說:“物相雜,故曰文”。“文”是事物之間的交錯關系。“文”的另一個意思是事物的“紋理”。由這兩個基本意思引申出“制度”、“秩序”、“條文”的意思。

因此,人文的基本意思顯然應該是人類生活的基本關系、條理、秩序,但這種關系、條理和秩序是隱性的,即不是明文規定的制度,而是人類生活的當然之理,就其先天性而言,就其不是人為規定,而是人類生活歷史的自然產物而言,它是先天的;就其絕對性而言,它就是天理。違反了就是傷天害理,就不能算是人。人文首先是人類社會和人類生活的當然之理,但它也是自然與人關系的當然之理。或者說,它總是將自然納入人類世界來觀察,來看待。中國古代陰陽相生,天人感應的思想,恰恰反映了這一點。無論東方和西方,都有將宇宙大生命和人類小生命視為同一生命的思想,其根據,也正在將自然與人文世界視為一體。

但這樣說還太抽象。什么是“天理”?什么是人類社會和人類生活的當然之理?很簡單,就是人是絕對依賴他人的動物,這是他存在的基本前提。是他人使他來到世界上,并使他得以存話下來,存在下去。傷害他人,就是傷害自己。 這就是“天理”,這就是人類社會和人類生活的當然之理,違反這個道理,就是傷天害理。因此,世界各大文明與宗教,核心教化就三個字:“愛”“和”“敬”。最后一個“敬”是“愛”與“和”的保證,沒有對絕對不可動搖的天理的“敬”,“愛”與“和”是守不住的,因為如孟子所說,人之異于禽獸者幾希。

人存在的歷史性固然產生了一定的傾向,但作為一個歷史過程而不是機械過程,人的存在不是一個毫無懸念的生產流水線,而是一個充滿風險變異的過程。人類無法為自己的存在買人壽保險。所謂人壽保險恰恰在人不再存在時才會兌現。 一個原始基因在漫長的歷史發展過程中會演變為吞噬一切的毀滅性因素,人文精神并不具有免疫力。相反,由于它只是一種模糊的隱性傾向,它不能完全決定歷史中的其他因素。相反,其他因素在一定的條件下可以改變它、損害它甚至毀滅它。在過去的歷史中這種情況并不是沒有出現過,但卻不能持久,因為人還沒 有完全從非人的東西出發來理解自己和生命的意義。

?????

▍人文精神與資本主義文明的捍格捍

但資本主義的產生根本改變了這一切 。 資本主義不僅僅是一種生產方式和經濟制度,也是一種生活方式和價值觀, 這種特殊的生活方式和價值觀建立在一種全新的人的自我理解上。 資本主義的生命在于最大限度地追求物質利益,不把這一點同時也作為最高的價值觀和人生觀,資本主義就不會成功。 資本主義的興盛和成功固然需要硬件,即所謂的制度建設和科學技術;但更需要軟件,即唯利是圖和見利忘義的人,否則資本主義就沒有稱職的操作者和衷心的擁護者,它龐大的生產機器也就失去了其真正的動力——貪得無厭的消費者。

這就是說,資本主義必須改變人的觀念,或者說改變人對自己和自己人生的看法,才能得逞。

自古以來,人們很少把自己看作是純粹物質的東西,就像一塊石頭和一片樹葉那樣;也很少有人會認為自己活著就是為了吃飯和掙錢。但資本主義讓人覺得人就是動物,與一般的動物沒什么兩樣,活下去和繁衍后代是人生的根本目的;而生命的意義不是生命本身,而是維持生命的東西——錢。人第一次以非人的東西,即盡可能多地掙錢來理解自己的人生意義,本來應該是手段的東西,現在變成了目的。這樣,在對人的理解上,也相應發生了一個根本的變化,就是將自己理解為欲望的動物,而將人權首先理解為欲望的滿足。因此,資本主義自己承認,它產生不了英雄,而只有謹小慎微、精明能干的小市民。

這種對人和人生意義看法的改變,當然也會改變人的基本存在方式和基本追求,同時也改變人類世界和人文精神。一個明顯的證據就是人文精神被逐漸架空,甚至被認為是有礙于市場經濟發展的東西,很多人至今對人文精神或冷嘲熱諷,或明確反對。更有甚者,則是干脆否認有什么人文精神,否認有什么天理良心,否認有什么永恒的價值和超越的追求,認為人生不過就是一場沒有原則的游戲。現代文化的虛無主義實際上就是人文精神被顛覆的一個明證。近年來,各類商業人為災難,當然折射出體制的問題和道德問題,但歸根結底,難道不是人文精神的根本缺失?真正的大國決不是建立在錢的基礎上,就像真正的偉人之偉大決不是因為他擁有的權力或榮譽。

人文精神并不是某個固定的本質。 如果人文性是基于人的社會性和歷史性的隱性而模糊的傾向性原則,那么我們不應指望它會是像道德規范那樣明確的條文,把人文精神簡單等同于道德是一種誤解。人文精神是具有穩定內涵的一個動態的結構。說它有穩定的內涵,是說它不是隨便什么東西,而是有一個堅定的核心,就是人對自己生命意義的認識,而對生命意義的認識必須建立在對生命條件的認識基礎上,否則就是錯誤的認識。生命的價值和意義不是通過單純的思考就能獲得,而是在歷史過程中不斷生長和充實。因此,在每個時代,人文精神都面臨自己的課題,它不是現成的答案,而是提出問題和解決問題的一定取向。但任何危機的解決若不是以人文精神為指導,必然是治標不治本,甚至引發又一次危機。當然,人文精神不可能對任何問題提供具體答案,人文精神只是給我們提供了觀察問題的大的方向,它本身反過來還要落實在具體的問題上,否則它也只是一句空話,就像我們經常看到的那樣。人文精神必須通過與時代問題的深入互動,才能使自己得到豐富和具體的規定。

如果人文精神的喪失不是個人的問題而是時代的問題,那么,它的恢復也不是個人的問題而是時代的問題。就個人而言,在任何時候都不乏有人文關懷和人文精神的人,但這并不能改變一個時代人文精神的缺失。一個時代人文精神的缺失不僅要通過個人的努力,更要通過社會和時代本身的努力,通過古典意義的政治的努力。人類和時代必須改變自己對人的片面理解和看法,更要改變建立在這種理解和看法基礎上的種種有害做法。就目前中國的具體情況而言,我們首先不應該問要不要發展;而要問為什么發展。發展經濟的目的僅僅是為了滿足人在實際上永遠無法滿足的物質需要,還是提高人生的質量?人生還有沒有、或者說是不是應該有比掙錢和追求物質欲望更高的目的和原則?一個人和一個國家是否只有追求財富一個目標?當眼前局部利益與人類根本利益和長遠利益相沖突時,該怎么辦?人類今天的這種流行的生活方式有沒有問題?它將把人類帶向哪里?人類今天能說是幸福的嗎?追逐物欲能否帶來幸福?發展能沒有限度嗎?

雨果曾經告訴我們:“動物存活,人類生存。生存就要理解。生存就是對現實報以微笑,就是越過城墻遠眺未來。存在就是自己身上要有一桿秤,在上面衡量何為善,何為惡。存在就是講公道、追求真理,就是理智、忠誠、實心實意、真誠、善良、心中牢記權利和義務。存在就是知道自己想做什么、能做什么、應該做什么。存在就是自覺。”這是人的本分,也是對人文精神的一個最好的說明。我們看到,在現代世界,由于對人的本分的理解發生了根本偏差,人文精神已經在我們的生活中日漸消失。要恢復人文精神,不能靠空洞的呼吁和談論,而要靠改變我們的存在方式,改變我們對存在的理解。

本文原載《文化縱橫》,原標題為“人文精神:十五年以后的反思” 。圖片來源于網絡,歡迎個人分享,媒體轉載請聯系本公眾號。