陳波

對(duì)“西藏”的想象已經(jīng)成為一個(gè)難解、富有爭(zhēng)議性的題目。本文從這一議題入手,將之拓展至對(duì)藏文明的想象,以期走出這一想象困境。19世紀(jì)歐洲的單一民族-國(guó)家概念東來(lái),各地以不同的方式回應(yīng),人們稱之為“民族覺(jué)醒”。數(shù)十個(gè)世紀(jì)都未曾以“民族”為生活標(biāo)準(zhǔn)的人們,會(huì)在一夜之間“覺(jué)醒”,可見(jiàn)這一概念的魅力之大。它直接造成多元多樣的現(xiàn)實(shí)與“同質(zhì)民族”的國(guó)家訴求之間的緊張,也使得我們對(duì)未來(lái)的選擇與歐洲-西方的概念捆綁在一起,湮滅了另類的可能性。其中,藏漢文明皆有不菲的貢獻(xiàn)。在漫長(zhǎng)的歷史過(guò)程中,它們展現(xiàn)出更為宏大的存在方式,在認(rèn)識(shí)論上給予世人的啟示亦多。[1]

西方想象“西藏”的方式

西方對(duì)“西藏”的想象存在兩種方式:一種是形象的想象,另一種是概念的想象,由此也就分別觸及到形象史和概念史的研究。最近沈衛(wèi)榮教授在演講中對(duì)前者有較深的論述,涉及西方把“西藏”妖魔化和神話化的歷程及其機(jī)制。[2]

我們?nèi)绻穯?wèn)西方語(yǔ)境中“西藏”(Tibet)究竟是什么,就要離開(kāi)“形象史”的思路,轉(zhuǎn)而考察概念史的議題。可以說(shuō),所有歐洲-西方人,不管他們對(duì)“西藏”持有怎樣的價(jià)值判斷,對(duì)之是妖魔化抑或神圣化,都有意無(wú)意地共享同樣的概念,首當(dāng)其沖的便是“Tibet”。何謂“Tibet”?我們可以明確地說(shuō),歐洲-西方文獻(xiàn)中的“Tibet”不能譯為國(guó)文中的“西藏”。事實(shí)上,“Tibet”和“西藏”這兩個(gè)概念有著相當(dāng)不同的塑造歷程,所指亦不同,將二者等同起來(lái)會(huì)帶來(lái)大量的理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。[3]

“Tibet”僅僅是歐洲歷史上用來(lái)表達(dá)這一區(qū)域的各種符號(hào)之一。據(jù)統(tǒng)計(jì),13?15世紀(jì)的歐洲文獻(xiàn)中,有關(guān)的名稱有29種之多,1747年的一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)亦顯示有20種不同的名字,[4]其中“Tibet”的形式是17世紀(jì)以后才出現(xiàn)的。16世紀(jì)末,伴隨歐洲耶穌會(huì)士阿卦維瓦在喜馬拉雅山西部,以及英國(guó)商人費(fèi)其等在喜馬拉雅山東部地帶的活動(dòng),歐洲人對(duì)這一區(qū)域的知識(shí)得到更新,新的稱呼也就隨之而來(lái)。“Tibet”的拼寫(xiě)法便是這一新知識(shí)時(shí)代的產(chǎn)物。

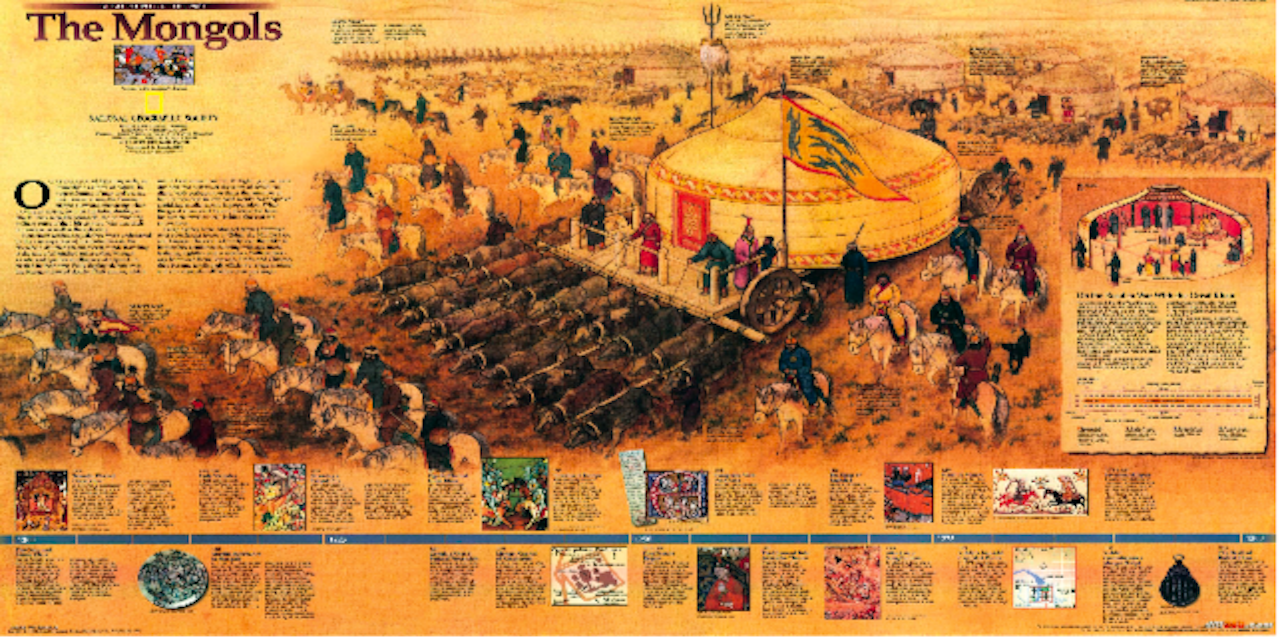

概言之,“Tibet”是歐洲東方學(xué)家們根據(jù)不時(shí)獲得的信息,一直在塑造的地理概念,既不是指“西藏”,也不是指藏文明區(qū)。元以后,歐洲學(xué)者一度將其歸入韃靼范疇,18世紀(jì)以來(lái),又將之歸入China之內(nèi)。這些歸類并非因?yàn)樗麄兞私獾綒v史事實(shí)真是如此,而是出于歐洲自身的視角和利益——將之歸入韃靼范疇,是因?yàn)闅W洲人在中世紀(jì)時(shí)受到蒙古西征的震動(dòng),因而對(duì)“韃靼”存有某種敬畏乃至恐懼性的想象,以及馬可波羅等人曾提及韃靼統(tǒng)領(lǐng)這一區(qū)域;而將之歸入China之內(nèi),則源自于傳教士們對(duì)教區(qū)的爭(zhēng)奪,耶穌會(huì)士們以耶穌會(huì)早已開(kāi)始經(jīng)營(yíng)China,而這個(gè)區(qū)域又屬于China,所以這個(gè)區(qū)域的傳教權(quán)應(yīng)該屬于耶穌會(huì)。因此,在歐洲的地理概念中,這個(gè)區(qū)域歸入哪個(gè)范疇,決定權(quán)和決定的理由在于歐洲自身的知識(shí)體系和切身利益,這無(wú)疑是以歐洲尤其是西歐為中心對(duì)世界的劃分。

歐洲學(xué)界接下來(lái)對(duì)“Tibet”的塑造,就是將一系列歐洲概念加諸其上,例如帝國(guó)、本部(Tibet Proper)、民族(nation)[5]等。現(xiàn)在尚不清楚為什么17世紀(jì)后期他們會(huì)將“Tibet”稱為帝國(guó),但清楚的是1774年,英國(guó)人波格爾在記述自己前往扎什倫布寺的報(bào)告中,用這個(gè)概念來(lái)理解清朝對(duì)西藏的治理關(guān)系,一方面把西寧說(shuō)成是“China邊界上的一個(gè)鎮(zhèn)”,另一方面又說(shuō)“Tibet”這個(gè)國(guó)度臣屬于“Chinese”的帝國(guó),因此“Tibet”只能是王國(guó)。此外,波格爾也像耶穌會(huì)士們幾十年前所做的那樣,將歐洲的主權(quán)觀念加之于東方,將西藏作為清王朝藩屬的關(guān)系,解釋成“中國(guó)(China)的帝王獲得西藏(Tibet)的主權(quán)”。

19世紀(jì),匈牙利人喬瑪前往拉達(dá)克,向當(dāng)?shù)氐闹R(shí)分子學(xué)習(xí)藏文,并編纂藏英字典。1832年,他在“Tibet地理”中說(shuō)拉達(dá)克是西藏的一部分,處于其西端,“依舊有自己的王子,但他必須與China的政治觀調(diào)適起來(lái)”。而拉薩是“Tibet的商業(yè)首地,政府駐地,China安班(Ambans,即大臣)駐地”。[6]但在兩年后的字典中,他只說(shuō)拉達(dá)克是西藏的一個(gè)省,而安班()是“在西藏的漢人resident”。[7]此處英文resident有外交官、殖民地官員、情報(bào)人員等意思,用來(lái)翻譯“駐藏大臣”都不適合。根本的問(wèn)題仍然在于,英文中或西方?jīng)]有適于描述中國(guó)經(jīng)驗(yàn)的政治概念。無(wú)論如何,這個(gè)譯法消解了駐藏大臣的根本屬性,是用歐洲經(jīng)驗(yàn)來(lái)理解這一角色。換句話說(shuō),歐洲沒(méi)有類似經(jīng)驗(yàn),故而歐洲人難以理解中國(guó)事實(shí)乃至中國(guó)觀念。

半個(gè)多世紀(jì)后,美國(guó)人柔克義在《喇嘛境域》一書(shū)中,同樣迷惑性地使用China和Tibet,比如他使用的“China”可以理解為內(nèi)地,與“Tibet”相對(duì);但有時(shí)二者又形成復(fù)雜甚至難以理解的表述,比如他說(shuō):“雅江的河口是China的前沿驛站,明正土司所有地的最西陲,也是我們?cè)赥ibet所經(jīng)過(guò)的最低點(diǎn)。”[8]此外,這兩個(gè)概念及其所指并不是固定的,而是存在動(dòng)態(tài)的關(guān)系。[9]柔克義亦與波格爾一樣,認(rèn)為能把它們統(tǒng)一起來(lái)的概念是“帝國(guó)”——二者都屬于中華帝國(guó)。[10]

我們或許會(huì)為中國(guó)事實(shí)能納入到歐洲-西方概念體系并對(duì)自己有利而沾沾自喜,但我們不能忘記前面提及的關(guān)鍵,即“Tibet”這個(gè)區(qū)域在歐洲-西方的地理概念體系中分屬哪個(gè)范疇,由歐洲-西方自身的知識(shí)體系和切身利益決定,盡管東方的知識(shí)體系對(duì)它們有影響。查爾斯·貝爾的論述即是一個(gè)典型,他是19世紀(jì)末至20世紀(jì)初英印政府駐錫金政務(wù)官,多次代表英國(guó)政府處理西藏問(wèn)題。貝爾在《Tibet的歷史與現(xiàn)狀》一書(shū)中首先提出“何謂Tibet”的問(wèn)題,并最先將其劃分為兩部分,即政治上的Tibet和民族志意義上的Tibet,前者輻射的地理面積要小于后者,因?yàn)門(mén)ibet的“巨大平原和山脈的邊遠(yuǎn)區(qū)域,東邊部分早在中國(guó)的直接控制之下,而南邊部分則處于英印政府的控制之下”。[11]

貝爾的劃分是基于英國(guó)殖民者在亞洲瓜分中國(guó)以抗衡俄國(guó)的意圖。他把China稱為“Chinese聯(lián)邦”(Chinese Commonwealth),與“英聯(lián)邦”同屬一類;當(dāng)時(shí),不丹和錫金都已被納入英聯(lián)邦。貝爾看到當(dāng)時(shí)有許多藏人傾向內(nèi)地,因?yàn)樗麄冇X(jué)得自己的國(guó)家不夠強(qiáng)大、獨(dú)立,擔(dān)心若不加入“聯(lián)邦”、實(shí)現(xiàn)五族共和,最后會(huì)遭受印度人的蹂躪。貝爾認(rèn)為,中國(guó)可以合法地利用這一情感,但不能走得太遠(yuǎn);若要Tibet附著于“Chinese聯(lián)邦”之內(nèi),則要與之簽訂條約,使之作為自治的成員,這才是Tibet的天命所在。貝爾把中國(guó)說(shuō)成是英聯(lián)邦那樣靠軍事暴力建立起來(lái)的殖民體系,為此勢(shì)必要系統(tǒng)地歪曲中國(guó)歷史,所以把Tibet塑造成一個(gè)自治的國(guó)家,便是他的題中之意,而英印殖民政府的責(zé)任便是推動(dòng)這一進(jìn)程,拉近Tibet與印度的距離,最后使之成為印度帝國(guó)的一個(gè)無(wú)價(jià)的緩沖國(guó)。[12]

貝爾的涉藏史,差不多就是將歐洲-西方的世界體系及其民族-國(guó)家的觀念疊加于該區(qū)域的歷史之上;他手中握著知識(shí)意義上的“命名權(quán)”及相應(yīng)的軍事、政治權(quán)力。

想象藏文明的同質(zhì)方式

20世紀(jì)前期,歐洲-西方學(xué)者相當(dāng)費(fèi)勁地將涉藏的中國(guó)歷史放入歐洲-西方的分類體系。回顧這一歷史過(guò)程,不免讓人感覺(jué)到別扭。主要原因在于,他們將“Tibet”塑造為同質(zhì)的實(shí)體。這一方法論上的難題,恰好比把中國(guó)說(shuō)成是同質(zhì)性的實(shí)體。

不同文化的分類體系各異。1975年,戈?duì)査固拱l(fā)現(xiàn)尼泊爾有一個(gè)“泛藏系族群身份”的分類。[13]三十多年后,筆者在尼泊爾發(fā)現(xiàn),“泛藏系族群身份”在極大的程度上依舊是梵系文明的想象。一位從國(guó)內(nèi)到尼泊爾訪問(wèn)的藏族朋友,關(guān)注特里布文大學(xué)有沒(méi)有“藏族”學(xué)生。這也是我關(guān)心的問(wèn)題。但這是一個(gè)跨文化、跨國(guó)交流中的難題。首先,尼泊爾沒(méi)有像中國(guó)政府那樣進(jìn)行民族識(shí)別,所以沒(méi)有“藏族”的概念;其次,他們所說(shuō)的“Tibetan”,指的是四水六崗(古代藏文典籍中對(duì)青康地區(qū)的總稱)的后人和后來(lái)從中國(guó)去尼泊爾的藏族,不包括已經(jīng)在尼泊爾生活數(shù)個(gè)世紀(jì)的講藏語(yǔ)的族群或種姓,而后者則包括夏爾巴、喇嘛(實(shí)際是從夏爾巴中分出去的一支)、達(dá)芒、古榮、萊人(Rai)等諸多種姓。如果按照20世紀(jì)50年代中國(guó)政府制定并維持至今的民族識(shí)別標(biāo)準(zhǔn),這些群體無(wú)疑應(yīng)該劃為戈?duì)査固顾f(shuō)的“泛藏系族群身份”。但保有自身文明傳統(tǒng)的尼泊爾政府并沒(méi)有進(jìn)行民族識(shí)別的“沖動(dòng)”,盡管尼泊爾國(guó)家對(duì)種姓身份的形塑不言而喻。

可以說(shuō),一個(gè)純潔的“族”,只有在國(guó)家的分類、學(xué)者與政客的想象中才存在。“彝族”、“藏族”乃至“漢族”皆是如此,其背后存在某種人為建構(gòu)。舉個(gè)例子,根據(jù)瑞士學(xué)者岳安歌對(duì)“漢族”的研究,中國(guó)的群體關(guān)系有一個(gè)從傳統(tǒng)的文化主義向國(guó)族主義轉(zhuǎn)化的過(guò)程。譬如明清時(shí)期的“漢”是一種文化身份,誰(shuí)都可以取用,甚至可以協(xié)商。但19世紀(jì)后半期以后,“漢”這個(gè)范疇逐漸種族化,變成邊界僵硬的、封閉的同質(zhì)實(shí)體;中華人民共和國(guó)在20世紀(jì)50年代所識(shí)別出來(lái)的“漢族”,其實(shí)是一個(gè)由國(guó)家創(chuàng)造和在場(chǎng)維系的身份,“漢族”只不過(guò)是將那些分異的漢人團(tuán)結(jié)起來(lái)而已,不然他們就是四分五裂的。問(wèn)題在于,國(guó)家識(shí)別出“漢族”后,其形塑這一身份的能力卻很有限。身份證上標(biāo)識(shí)為“漢族”的人,在日常的社會(huì)交往中,往往會(huì)用別的身份來(lái)界定自身,其中地域甄別(如上海人、四川人、蘇北人等)、城鄉(xiāng)差異、本地人與外來(lái)者之分、大陸人-臺(tái)灣人/香港人等范疇發(fā)揮著重要作用,這就使得在國(guó)家范疇中統(tǒng)一、同質(zhì)的“漢族”,分解為各種各樣的族群;而在少數(shù)民族地區(qū),與當(dāng)?shù)厝私佑|的過(guò)程中,“漢族”身份則會(huì)得到強(qiáng)化。[14]

由此反觀“Tibet”,正如英國(guó)人類學(xué)家薩繆所指,Tibet盡管受到佛教、貿(mào)易和藏文等的統(tǒng)一性影響,但從來(lái)不是同質(zhì)的,各地有各自的歷史,更不用說(shuō)多元多樣的方言、社會(huì)結(jié)構(gòu)、親屬制度系統(tǒng)、儀式實(shí)踐、民間宗教等,當(dāng)?shù)厝艘呀?jīng)視之為自然而然的。因此找不到可以代表Tibet的典型,無(wú)法套入到19世紀(jì)歐洲的民族-國(guó)家框架中;而所謂的漢藏關(guān)系也不是兩個(gè)民族-國(guó)家之間的關(guān)系。[15]今日學(xué)界的一個(gè)工作,便是拋開(kāi)“族”這一同質(zhì)性、血緣性的現(xiàn)代概念,重新認(rèn)知藏文明歷史上的多樣性、多元性和多層性。2015年,《科學(xué)》雜志刊發(fā)了題為“誰(shuí)是Tibetans”的新聞特寫(xiě)(News Features)。作者邱瑾穿梭在西文概念之間,旨在引起西方讀者的興趣:“中國(guó)和某些科學(xué)家說(shuō)他們(Tibetans)是Chinese,但其他人卻看到更為豐富的圖景。”她在貌似噱頭之下,通過(guò)中外考古學(xué)家和生物學(xué)家等提供的證據(jù)科普性地表明,在過(guò)去兩三萬(wàn)年中,從中亞和喜馬拉雅地帶到青藏高原和阿爾泰山脈地帶,青藏高原的人群是歐亞人群的熔爐之一,后來(lái)者不斷加入先到者中。盡管她將現(xiàn)代西方的概念“Tibetans”和“Chinese”等投射到遙遠(yuǎn)的歷史時(shí)期,[16]故而有在歷史上進(jìn)行民族識(shí)別之嫌,但歷史上青藏高原人群的混雜是成立的;石碩根據(jù)考古材料提出,新石器時(shí)代的西藏有藏東、中部腹心地區(qū)和藏北三大人群系統(tǒng),與黃河及長(zhǎng)江上游、西喜馬拉雅地區(qū)有著不同程度的聯(lián)系與交流。[17]有關(guān)人群混雜的文字記載則更為常見(jiàn)。譬如1941年克什米爾森巴部落入侵中國(guó)西藏屬地拉達(dá)克后,進(jìn)入阿里,藏軍在戰(zhàn)爭(zhēng)中俘虜對(duì)方二三百人,“放到西藏各地。他們雖在各地安了家,但他們的相貌和西藏人并不一樣,藏族稱他們的后代為森珠”。[18]他們今日已經(jīng)成為藏族的一員。李安宅曾在中國(guó)西北的甘青川交界地帶的現(xiàn)實(shí)和歷史中,發(fā)現(xiàn)存在多族、多文化此起彼伏、交織形成的“復(fù)異”特點(diǎn)。[19]近來(lái)在藏彝走廊的研究中,在中國(guó)考古學(xué)者的視角中,我們也看到類似的情況。[20]

概言之,如果要理解上述事實(shí)和觀念,就不能用歐洲-西方的規(guī)則。[21]如薩繆所批評(píng)的,歐洲-西方的民族-國(guó)家話語(yǔ)已經(jīng)籠罩著非西方世界,使得這些用西方話語(yǔ)難以理解的事實(shí)和觀念,以至于舍此我們將無(wú)法表達(dá)。是否存在一種超越歐洲-西方話語(yǔ)的思路?

共主體系及共主的思考方式

在這個(gè)過(guò)程中,我們似乎忘記自身的知識(shí)體系,以及天下觀,但這個(gè)視角從未在歷史長(zhǎng)河中消失過(guò)。我們把這樣一種想象藏文明的方式稱為“共主”。“共主”的思維方式意味著它不以血緣/血統(tǒng)為基礎(chǔ),不以之為歸宗或出發(fā)點(diǎn)。歐洲-西方基于血統(tǒng)的民族觀念是與共主思維方式背道而馳的,盡管歐洲的概念譜系中也存有某種類似的觀念,例如帝國(guó)觀與共主觀亦有相近之處,但其對(duì)于化解現(xiàn)代民族國(guó)家困境的作用相對(duì)有限。

從本體論來(lái)說(shuō),共主體系首先是指地方性政治常以草根權(quán)威來(lái)體現(xiàn)。某一地方的共主因某種理由,對(duì)他方心悅誠(chéng)服,把自己的權(quán)威身份,寄托于遠(yuǎn)方的他者,需后者確認(rèn)自己在當(dāng)?shù)氐墓仓魃矸荩h(yuǎn)方他者在當(dāng)?shù)兀嘈枰獙ふ乙粋€(gè)代表性人物為其代理。如約1239年,窩闊臺(tái)次子闊端派部將多達(dá)那波,除武力解除當(dāng)?shù)乜赡艿牡挚雇猓褪且乙粋€(gè)可以代表西藏的人物,首先找到前藏地區(qū)影響最大的直貢寺的京俄仁波切;后者推辭后,又找到薩迦派的首領(lǐng)。[22]貴相巴說(shuō):元朝末期,“薩迦和帕莫主巴發(fā)起內(nèi)爭(zhēng),帕主戰(zhàn)勝了薩迦,控制了西藏地區(qū)。然后帕莫主巴派人到北京向皇帝請(qǐng)封,元順帝便封他為‘大司徒’,命他接管西藏地方事務(wù)”。此后兩世而至扎巴強(qiáng)秋,他繼位后,“內(nèi)地已是明朝了。這時(shí),扎巴強(qiáng)秋便向明朝皇帝上奏請(qǐng)封,明朝皇帝便封扎巴強(qiáng)秋為藏王”。[23]因此共主體系是超地域和跨地域的。

以藏文明為例子來(lái)看,共主體系是層級(jí)遞進(jìn)的。譬如歷史上不丹、拉達(dá)克、錫金等地皆曾向拉薩的達(dá)賴?yán)锍暎笳邉t不時(shí)前往北京覲見(jiàn)清朝皇帝。由此形成類似于譚拜雅所說(shuō)的星系政體,是以典范為中心層級(jí)呈現(xiàn)的劇場(chǎng)模式;[24]也是交錯(cuò)縱橫的體系,譬如在宗教信仰的角度,用西方概念或可稱之為宗教主權(quán),其與政治主權(quán)互相交錯(cuò)、并行不悖。如司馬少林氏所說(shuō),它是借由財(cái)富的路徑而實(shí)現(xiàn)對(duì)人的運(yùn)作,實(shí)現(xiàn)人的凝聚,與資本主義借助人而實(shí)現(xiàn)財(cái)富增長(zhǎng)的模式相反。共主體系的終極指向不在人世,而在塵世之外。被寄托的他者,因來(lái)自遠(yuǎn)方的不同的、多方的寄托,常常是以有意識(shí)或無(wú)意識(shí)的形式,成為共主。此外,共主為了交通諸方,常常會(huì)編纂多語(yǔ)文字典。

共主思維方式來(lái)自于這一共主體系,類似于20世紀(jì)40年代李安宅所說(shuō)的內(nèi)地與邊疆因分工而互惠互補(bǔ),進(jìn)而達(dá)致更高的總體呈獻(xiàn)體系。[25]共主體系和“共主”思維方式的基石是中國(guó)諸文明相對(duì)不重視“族”的思想積淀,如道家和儒家的天下觀,都明確地排斥“族”在思考天下時(shí)的位置。[26]佛家思想同樣摒棄“族”的觀念,如說(shuō)人有貪嗔癡三毒,是為一切煩惱的根源;三毒之中,癡毒最重,是為無(wú)明,為十二因緣之首;十二因緣包括愛(ài)(貪圖享樂(lè))、取(貪欲轉(zhuǎn)盛,四處追求)、有(追求諸境而引起善惡業(yè))、生(因現(xiàn)世的善惡業(yè),在來(lái)世時(shí)依舊在六道中輪回)、老死等。顯然“族”是佛家要克服的執(zhí)著之一。2013年,索達(dá)吉堪布在美國(guó)麻省堪布里奇鎮(zhèn)哈佛大學(xué)講演時(shí),座中一位來(lái)自拉薩的聽(tīng)眾問(wèn)到:若要為家鄉(xiāng)和民族的經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),一定得當(dāng)官才行。這個(gè)當(dāng)官的想法是出自私欲還是慈悲心?堪布認(rèn)為,發(fā)心是利他,但當(dāng)官以后,許多人開(kāi)始為利己服務(wù),是私欲無(wú)疑;若依舊是為民族、為他人服務(wù),則可歸入廣義的私欲,當(dāng)屬慈悲心,但仍是“我執(zhí)”的一部分,因而不能出離輪回。[27]也正是這些非民族、超民族的思考方式,極大地抑制著歐洲-西方的民族性思路在中國(guó)泛濫,并且提供了另類可能性。譬如伊斯蘭教在傳入中國(guó)后,與中國(guó)諸民族的文化互動(dòng),產(chǎn)生本土化的教派,如西道堂等,其在融合儒家文化和藏文化方面的貢獻(xiàn)尤其出色。[28]

與此直接相關(guān)的便是,“共主”思維方式強(qiáng)調(diào)人與人之間的關(guān)聯(lián)性,而非個(gè)體性,如李安宅用區(qū)域分工、功能互補(bǔ)來(lái)看待內(nèi)地與邊疆在精神、人格、風(fēng)俗、物產(chǎn)、專長(zhǎng)等方面的關(guān)聯(lián)。1985年,馬寅提出自古以來(lái)在一個(gè)地區(qū)內(nèi)、地區(qū)之間、地區(qū)和全國(guó)是“互相依存、互相支援”的關(guān)系。[29]這些看似平等的群體,實(shí)則形成等級(jí)。馬戎認(rèn)為,20世紀(jì)90年代費(fèi)孝通將多元一體格局理論推進(jìn)一層,認(rèn)為歷史上蒙、漢、滿諸族皆曾是中華民族的凝聚核心,許多群體在參與“核心”的形成過(guò)程中,“有的進(jìn)入了這個(gè)核心,有的附著在這個(gè)核心之上,形成不同的層次”。[30]王銘銘把共主體系視為超社會(huì)體系,是超越政治有機(jī)體的。[31]若此,則共主體系不限于民族-國(guó)家的邊界之內(nèi)。

所有共主體系都是某種宏大觀念的實(shí)現(xiàn),如藏文或所表達(dá)的“共同推舉的領(lǐng)導(dǎo)者”那樣的意思;[32]它以某個(gè)混雜群體為根基,而這種理念的實(shí)現(xiàn)又必須超越該群體的界限;但它并不要求各群體放棄原來(lái)的身份,而是在此之外,為其激發(fā)出新的可能性身份。共主體系之間的分合聯(lián)結(jié),有賴于共主的包容力:這是一種總體的綜合性能力,實(shí)因共主即是總體社會(huì)關(guān)系。

趙汀陽(yáng)用旋渦模式來(lái)理解共主體系:吐蕃較晚加入中國(guó)旋渦,參與逐鹿游戲,青海甘肅的部分地區(qū)則較早,并多次割據(jù)于中原,而“公元763年,吐蕃曾一鳴驚人地攻陷了中原王朝的首都長(zhǎng)安,幾乎有機(jī)會(huì)入主中原卻終于功敗垂成”。[33]他可能側(cè)重于軍事方面的實(shí)力,而忽略藏文明介入中原的漫長(zhǎng)歷史而形成的“藏文明之中國(guó)”譜系,如民國(guó)時(shí)期藏傳佛教徒在現(xiàn)代中國(guó)建構(gòu)中的獨(dú)特位置。[34]寶力格對(duì)元和滿洲體系的思考,強(qiáng)調(diào)的也是我們所說(shuō)的共主性質(zhì),特別是僧格林沁與大清,宛如附著關(guān)系,而其基礎(chǔ)則是滿蒙貴族聯(lián)姻造成真正意義上的“你中有我,我中有你”,此外“滿洲人還需要處理他和西藏的關(guān)系。如何處理呢?不是直接和西藏產(chǎn)生聯(lián)系,而是把西藏拿過(guò)來(lái)之后,反過(guò)來(lái)用宗教信仰來(lái)控制蒙古人。”這恐怕就是趙汀陽(yáng)所說(shuō)的惠此中國(guó)的“旋渦”:“中國(guó)為什么滾得越來(lái)越大了呢?就是因?yàn)橥饨缍紒?lái)中國(guó),也就是向中心靠攏。但反過(guò)來(lái)說(shuō),正是因?yàn)橹袊?guó)有這樣一種向心力,周邊的人才會(huì)覺(jué)得這是一個(gè)機(jī)會(huì):政治機(jī)會(huì)和經(jīng)濟(jì)機(jī)會(huì)。”[35]如果再加上司馬少林(Marshall Sahlins)所說(shuō)的“嗜奇”(marvelousness),即各地對(duì)遠(yuǎn)方“中心”的向往具有神圣屬性,這差不多就是對(duì)共主體系的完美解釋。

任何一個(gè)文明體系都是共主體系。就藏文明體系而言,在格魯派盛期,各地信徒前去拉薩朝圣、供奉,恰如一個(gè)信仰格魯派的共主體系。布達(dá)拉宮內(nèi)有一殿稱為“利馬拉康”(),里面供奉來(lái)自蒙古、喜馬拉雅地帶如阿富汗、克什米爾、尼泊爾、印度和內(nèi)地等的響銅佛像,多達(dá)3500尊,最早的是北魏時(shí)期,明代時(shí)期的即有數(shù)百尊。[36]最近考古學(xué)家霍巍根據(jù)詳實(shí)的考古材料,提出“青藏高原絲綢之路”概念,將西藏與周邊文明的聯(lián)系更為清晰地呈現(xiàn)出來(lái):史前時(shí)期即有的通道因吐蕃王朝而拓展,形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),溝通諸方。[37]

石泰安對(duì)藏文明作為共主這一現(xiàn)象,有過(guò)一個(gè)精彩的案例分析,此即格薩爾史詩(shī)的形成與傳播。不同于歐洲單一中心、單向傳播的傳統(tǒng)文明傳播論。[38]石泰安則認(rèn)為,各種處在不斷變化中的元素,在某個(gè)時(shí)候、某個(gè)地方匯聚出一個(gè)文明高峰。他巧妙地將史詩(shī)形成的歷時(shí)過(guò)程與空間進(jìn)程結(jié)合起來(lái),實(shí)際便有兩個(gè)過(guò)程:漫長(zhǎng)的史詩(shī)形成和定型過(guò)程;之后是史詩(shī)的擴(kuò)張過(guò)程。史詩(shī)從藏文刻本、口傳本到其他文字的擴(kuò)張過(guò)程,其中的各種元素的流動(dòng)可以說(shuō)是:來(lái)來(lái)去去都和合,聚合離散皆是緣。史詩(shī)的流傳形成大型的歷史過(guò)程和空間過(guò)程:從一地傳到另一地,從各種元素的平原匯聚到高峰點(diǎn),從極盛的高峰點(diǎn)傳到四周各個(gè)地方。這里的文明是混融,是混融中的另類秩序。格薩爾史詩(shī)中的愷撒元素,在羅馬帝國(guó)那里是高峰;四天子理論和世界之王理論,在印度文明那里是高峰;本土的瘋僧、薩滿在西伯利亞是高峰;突厥-蒙古的軍王和關(guān)帝在漢地文明中是武神/武圣的高峰;淘氣孩子的故事范型,在中原漢地是高峰。這些來(lái)自不同區(qū)域、不同的文明高峰的元素,在吐蕃的東北區(qū)域得到組合,結(jié)合唃廝啰和林蔥土司的王權(quán)訴求,混融為一種完全不同而又完全分不開(kāi)的文明高峰,即格薩爾史詩(shī)。[39]類似的例子還有很多,譬如苯教、藏傳佛教乃至于在小山頂上建廟這一傳統(tǒng),皆有自己的形成與擴(kuò)張過(guò)程。

不同文明相互穿越,形成互相聯(lián)結(jié)和交錯(cuò)的結(jié)構(gòu)關(guān)系。五世達(dá)賴?yán)镉浭鏊埬辏?652年)前往北京朝覲順治皇帝的情景:

皇帝按以前的諸典籍所載,以田獵的名義前來(lái)迎接。??從這里又往前相距四箭之地后,我下馬步行,皇帝由御座起身相迎十步,握住我的手通過(guò)通司問(wèn)安。之后,皇帝在齊腰高的御座上落座,令我在距他僅一庹遠(yuǎn),稍低于御座的座位上落座。賜茶時(shí),諭令我先飲,我奏稱不敢造次,遂同飲。如此,禮遇甚厚。我進(jìn)呈了以珊瑚??各千件為主的貢禮()。[40]

達(dá)瓦羅布認(rèn)為由此建立的皇帝下旨(edicts)-達(dá)賴?yán)镒嗍瑁╩emorials)關(guān)系是一種象征性的臣服和互相尊重。[41]或可以說(shuō),這是宗教性文明與政治性文明在結(jié)構(gòu)上的互相聯(lián)結(jié)。

余論

我們有相當(dāng)?shù)睦碛烧J(rèn)為“共主”理念、“共主”現(xiàn)象和共主體系是人類文明史的常態(tài),如科博記錄的印加體系,馬林諾夫斯基筆下的西太平洋島國(guó)體系,莫斯所說(shuō)的總體呈獻(xiàn)體系,索撒爾所說(shuō)的非洲裂分-合組國(guó)家,普理查德所說(shuō)的利比亞昔蘭尼加教派性民族-國(guó)家,克羅伯分析的古希臘人域世界(oikoumene)等。

涂爾干曾認(rèn)為羅馬帝國(guó)是由性質(zhì)不同的民族組成,它們?cè)谏鐣?huì)類型譜系上處在高低不同的位置上。進(jìn)入本世紀(jì),有學(xué)者發(fā)揮涂爾干的意見(jiàn),重新定義“帝國(guó)”為包容異質(zhì)民族的政體;新清史等領(lǐng)域的學(xué)者援用這一定義,以“松動(dòng)”中國(guó)諸部之間的關(guān)系。西學(xué)的這一脈絡(luò),幾乎沒(méi)有觸及我們所說(shuō)的共主體系。

人類不同群體間如何實(shí)現(xiàn)共主關(guān)系?歐洲-西方的“帝國(guó)”觀及實(shí)踐,因其軍事暴力、基督教附身和對(duì)當(dāng)?shù)氐呢?cái)富攫取,僅僅是一種不太成功的嘗試。這一遺產(chǎn)的延續(xù)便是歐盟,[42]但人們依舊在探索過(guò)程之中。

嚴(yán)復(fù)認(rèn)為中西有關(guān)政治的設(shè)想根本不同,如西方的王僅僅是君而已,中國(guó)的皇帝卻身兼天、地、君、親、師于一體(下至縣官皆是如此)。[43]皇帝的另外一面是天子;他(她)是天下體系的象征性符號(hào)。這個(gè)觀點(diǎn)抓住了漢文明共主體系的精髓,是極高明的。該體系的特征大致有:文化-文明-宗教的差異性和等級(jí)性包容,寬嚴(yán)有度、有別,因此它是多層復(fù)異的體系;遠(yuǎn)方的奇珍異品不斷向共主匯聚,帶動(dòng)大量以神圣性為內(nèi)質(zhì)的財(cái)富,由共主向遠(yuǎn)方朝貢者流動(dòng),后者類似北美部落的“夸富散財(cái)慶典”(Potlatch),與歐洲帝國(guó)恰恰相反;而其無(wú)意識(shí)模式以“文明元素的吸納-匯聚于共主-發(fā)散”的過(guò)程為特征;它不以軍事暴力為必然條件,因此共主體系常以格爾茨所說(shuō)的表演性的劇場(chǎng)-國(guó)家或譚拜雅所說(shuō)的星系政體呈現(xiàn)出來(lái);共主與遠(yuǎn)方朝貢者的關(guān)系具有協(xié)商的性質(zhì),不是絕對(duì)主義那種;他們不均等地互相承載對(duì)方的德性,并因此而拓展對(duì)方,是等級(jí)性的相互性存在。

然而,非西方文明利用歐洲-西方的框架來(lái)表達(dá)自身,經(jīng)歷一兩個(gè)世紀(jì)的“借殼上市”,在西學(xué)的民族-國(guó)家框架內(nèi)尋求另類可能性,曲折而委屈。實(shí)際上,中國(guó)目前的多民族國(guó)家并非是歐洲民族-國(guó)家模式的翻版,相反,它不過(guò)是以該模式為借口,旨在構(gòu)建天下共主體系。我們?cè)谏贁?shù)民族地區(qū)能感受到漢文化強(qiáng)大的同化力,可視為天下五服體系中的賓服因現(xiàn)代性在當(dāng)?shù)氐耐七M(jìn)而與第一服(即甸服)更近。但無(wú)論怎樣,它們都具有賓服的特征。

總之,我們應(yīng)給予本土概念表達(dá)自身的社會(huì)文化和歷史以優(yōu)先的認(rèn)識(shí)論和本體論地位。天下共主的概念或能承擔(dān)此一重任,并從民族-國(guó)家中拯救雙重的多樣性:作為他者的藏漢文明及其共主體系,以及藏漢文明的聯(lián)結(jié)模式作為他者。這樣,我們?cè)谔煜碌陌菪灾校槐貫闃?gòu)建一個(gè)同質(zhì)性的族而損失文明的多樣性,亦不必為建構(gòu)西學(xué)的框架而損失共主的本體;相反,我們能由此建構(gòu)起更加廣闊的和而不同的世界。

(作者單位:四川大學(xué)中國(guó)藏學(xué)研究所、人類學(xué)研究所)

注釋:

[1] 本文是在涂爾干和莫斯所說(shuō)的文明的意義上來(lái)理解藏文明的,亦即一種超越多個(gè)具體社會(huì)群體的社會(huì)現(xiàn)象,包括技藝、隱秘事相和制度等,它們分層級(jí),有因時(shí)因地因勢(shì)而變的中心,是共主體系的一種呈現(xiàn)。參見(jiàn)馬塞爾·莫斯、愛(ài)彌爾·涂爾干、亨利·于貝爾:《論技術(shù)、技藝與文明》,納丹·施郎格編選,蒙養(yǎng)山人譯,世界圖書(shū)出版公司2010年版。亦參見(jiàn)王銘銘:《超社會(huì)體系》,生活·讀書(shū)·新知三聯(lián)書(shū)店2015年版,第36?58頁(yè)。

[2] 《沈衛(wèi)榮談“想象西藏”:不要將自己的愿望和期待投射給西藏》,載澎湃新聞,http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1565171;沈衛(wèi)榮:《“想象西藏”之反思》,載《讀書(shū)》2015年第11期。實(shí)際上,對(duì)西藏的想象大多不是由專事藏學(xué)的研究者所推動(dòng);西方藏學(xué)家在其中雖有貢獻(xiàn),但真正讓這些形象發(fā)揮重要作用并深刻影響社會(huì)的,則是非專事藏學(xué)研究的普通大眾。他們并不注重藏文獻(xiàn)本身的意義,這與沈衛(wèi)榮教授的語(yǔ)文學(xué)背景相左;語(yǔ)文學(xué)注重從解讀藏文宗教典籍來(lái)認(rèn)知?dú)v史上的西藏,其貢獻(xiàn)獨(dú)特,且這一路徑在藏學(xué)研究中的價(jià)值無(wú)可替代。這一路徑在中國(guó)大陸尚有格西喜饒嘉措、陳寅恪、黃明信、恰白?次旦平措、楊化群、東嘎?洛桑赤列、王堯、多識(shí)?洛桑圖丹瓊排、黃布凡、陳?ài)`、陳慶英、黃維忠等;在臺(tái)灣省則有歐陽(yáng)無(wú)畏、蕭金松、徐新登、邱螢輝、張駿逸、陳又新、胡進(jìn)杉、張澄基、林冠群、楊嘉銘、楊和晉等。沈衛(wèi)榮之弟子勵(lì)軒受其陶冶煦育者有年,近來(lái)對(duì)美國(guó)的藏學(xué)研究所作綜述,亦體現(xiàn)這一“文本研究”中心主義的取向,基本忽略了其他人文社會(huì)學(xué)科(如人類學(xué))的大量研究,無(wú)視他們的貢獻(xiàn)。不過(guò),勵(lì)軒在文中轉(zhuǎn)而期待借助其他學(xué)科來(lái)打破這種路徑依賴,或有自勉之嫌。參見(jiàn)勵(lì)軒:《美國(guó)藏學(xué)的歷史、現(xiàn)狀和未來(lái)》,載《西北民族研究》2016年第2期。

[3] 任乃強(qiáng)先生早在1933年就已經(jīng)指明,歐洲-西方文獻(xiàn)中的“Tibet”不能譯為國(guó)文中的“西藏”。(任乃強(qiáng):《西康圖經(jīng)·境域篇》,南京新亞細(xì)亞學(xué)會(huì)1933年版,第52?54頁(yè))馬戎也指出,學(xué)界不經(jīng)意地把“Tibet”和“西藏”等同,已經(jīng)帶來(lái)大量的學(xué)術(shù)困境。

[4] Braham Norwick, “Locating Tibet: The Maps”, in Helga Uebach and Jampa L. Panglung ed., Studia Tibetica, Munich, 1988, p.307.

[5] 查爾斯·貝爾認(rèn)為T(mén)ibet這個(gè)族性同質(zhì)的群體,其最純凈的部分存在于偏遠(yuǎn)地方的牧民:“Tibet廣袤大地上放牧的人可能是這個(gè)種族中最純的標(biāo)本。”這是典型的血統(tǒng)民族觀。參見(jiàn)Charles Alfred Bell, The people of Tibet, The Clarendon Press, 1928.,p.9,19; Tibet, Past & Present, The Clarendon Press, 1924, p.21.

[6] Alexander Csoma de Krs, “Geographical notice of Tibet”, Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol.1 (1832).

[7] Alexander Csoma de Krs, Essay Towards a Dictionary, Tibetan and English, Baptist Mission Press, 1834. pp. 265, 350.

[8] W.W. Rockhill, Diary of a journey through Mongolia and Tibet in 1891 and 1892, The Smithonian Institution,1894, pp.209, 363?364.

[9] W.W. Rockhill, The Land of the Lamas, Longmans, 1891, pp.276?77.

[10] 國(guó)內(nèi)已經(jīng)有學(xué)者注意到這一點(diǎn),參見(jiàn)胡巖:《早期進(jìn)藏的美國(guó)人》,載《西藏民族學(xué)院學(xué)報(bào)》2006年第2期。筆者在《何謂中國(guó):藏學(xué)家柔克義的探索》(載《藏學(xué)學(xué)刊》2016年第11期)中對(duì)柔克義的學(xué)術(shù)研究,有全面的討論。

[11] Charles Alfred Bell, Tibet, Past & Present, The Clarendon Press, 1924, p.5.

[12] Charles Alfred Bell, Tibet, Past & Present, The Clarendon Press, 1924, pp. 5, 8, 91, 142,148?152, 172, 248, 269. 對(duì)稍后時(shí)段的英國(guó)涉藏史的研究,張永攀的《英帝國(guó)與中國(guó)西藏(1937?1947)》(中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社2007年版)可供進(jìn)一步參考。

[13] Melvyn C. Goldstein, “Preliminary Notes on Marriage and Kinship”, Contributions to Nepalese Studies, Vol. 2 (1975).

[14] Agnieszka Joniak-Lüthi, The Han: China’s Diverse Majority, University of Washington Press, 2015, p.114.

[15] Geoffrey Samuel, Civilized Shamans: Buddhism in Tibetan Societies, Smithsonian Institution Press, 1993, pp.111?114, 142?44. 他所說(shuō)的Tibetans和Chinese,為敘述方便譯為藏漢,這便是歐洲-西方概念。但我們要明白,基于這對(duì)概念所作的關(guān)系史分析,如果不反思它們之所出,恐怕在認(rèn)識(shí)論上仍然是個(gè)問(wèn)題重重的議題。

[16] Jane Qiu, “Who are Tibetans”, Science, Vol. 347 (2015).

[17] 石碩:《西藏新石器時(shí)代人群面貌及其與周邊文化的聯(lián)系》,載《藏學(xué)學(xué)刊》2011年第7期。

[18] [23] 貴相巴·貢嘎朗杰:《西藏簡(jiǎn)明歷史》,扈石祥整理,西藏人民出版社1980年版,第57;33、35頁(yè)。

[19] 李安宅:《藏民祭太子山典禮觀光記》,載《華文月刊》1942年第2期。

[20] 李星星:《李星星論藏彝走廊》,民族出版社2008年版;石碩、李錦、鄒立波:《交融與互動(dòng)——藏彝走廊的民族、歷史與文化》,四川人民出版社2013年版,第219?254頁(yè)。

[21] W. W. Rockhill, “Korea in Its Relations with China”, Journal of the American Oriental Society, Vol.1 (1889); Mark Mancall, Russia and China: Their Diplomatic Relations to 1728, Harvard University Press, 1971.

[22] 陳慶英:《蒙藏關(guān)系史大系·政治卷》,外語(yǔ)教學(xué)與研究出版社2002年版,第25?30頁(yè)。

[24] S.J. Tambiah, World Conqueror and World Renouncer, Cambridge University Press, 1976.

[25] 李安宅:《堅(jiān)貞與邊疆》,載《邊疆通訊》1943年第4期。Li An-che, “China: A Fundamental Approach”, Pacific Affairs, Vol. 21 (1948).

[26] 對(duì)中國(guó)歷史上的民族觀的梳理較多。其中周偉洲在《儒家文化的民族觀)(載《中華文化》1992年創(chuàng)刊號(hào))提出儒家民族觀存在兩種對(duì)立、辯證的觀點(diǎn),具體的政策體現(xiàn)為懷柔和羈縻。

[27] 此處是筆者的理解。可參http://my.tv.sohu.com/us/209983084/70655228.shtml;12’48”-14’55”; 訪問(wèn)時(shí)間:2017-2-21。

[28] 與儒家思想的融合,參見(jiàn)敏生光:《劉智思想與西道堂》,載《回族研究》1991年第4期。與藏文化的融合,最先為李安宅所注意;近來(lái)唐聰麗有專門(mén)的跟進(jìn)調(diào)查(《西道堂在藏區(qū)——穿越社會(huì)之商業(yè)“王”》,四川大學(xué)民族學(xué)專業(yè)碩士論文2012年)。

[29] 李安宅:《邊疆社會(huì)工作》,中華書(shū)局1944年版;馬寅:《馬寅民族工作文集》,民族出版社1995年版,第200?201頁(yè)。

[30] 馬戎:《費(fèi)孝通先生的民族研究》,2017年1月5日四川大學(xué)李安宅講座第三十五講。

[31] 王銘銘:《超社會(huì)體系》,生活·讀書(shū)·新知三聯(lián)書(shū)店2015年版,第28?36頁(yè)。

[32] .

[33] 趙汀陽(yáng):《惠此中國(guó)》,中信出版集團(tuán)2016年版,第120頁(yè)。

[34] 勵(lì)軒:《民國(guó)的漢藏佛教與現(xiàn)代國(guó)家》,載《讀書(shū)》2016年第5期。

[35] 倫敦政經(jīng)中國(guó)發(fā)展社團(tuán):《寶力格教授的蒙古探究:我的“民族”,你的“問(wèn)題”》,2017年2月3日。

[36] 有關(guān)利馬拉康的情況,受益于西藏文物專家娘吉加研究員的賜教。有關(guān)藏文的問(wèn)題,亦曾請(qǐng)教過(guò)新巴·達(dá)娃扎西和夏格旺堆諸先生。謹(jǐn)此致謝。

[37] 霍巍:《西藏考古發(fā)現(xiàn)與“高原絲綢之路”》,載http://www.xinfajia.net/14755.html.

[38] 例如英國(guó)學(xué)者史密斯、佩里等提出的早期傳播論;他們認(rèn)為,人類文明只有一個(gè)起源,即埃及中心起源;文明諸要素從中心散向四周,呈衰降形態(tài);文明元素單一起源、單向傳播說(shuō)是英國(guó)傳播論的困境。參見(jiàn)W.J. Perry, The Children of the Sun, Methuen & Co. Ltd., 1923; The Growth of Civilization, E.P. Dutton and Company Publishers, 1924.

[39] Rolf Alfred Stein, Recherches sur l’épopée et le barde au Tibet, Paris, Impr. Nationale, 1959, pp. 578-581, 586-587;關(guān)于格薩爾形象的傳播之一,參石泰安:《西藏史詩(shī)與說(shuō)唱藝人的研究》,耿升譯,西藏人民出版社1993年版,第554、558、560頁(yè)。

[40] 五世達(dá)賴?yán)锇⑼迳<未耄骸段迨肋_(dá)賴?yán)飩鳌罚悜c英、馬連龍、馬林譯,中國(guó)藏學(xué)出版社,2006年版第242頁(yè)。

[41] Dawa Norbu, China’s Tibet Policy, Curzon Press, 2001, p.74.

[42] 有關(guān)歐盟的論述參趙汀陽(yáng):《天下體系》,江蘇教育出版社2005年版。

[43] 嚴(yán)復(fù):《社會(huì)通詮》,商務(wù)印書(shū)館1981年版,第133?134頁(yè)。蒙嘎?tīng)栕尣┦恐赋觯实圻@一象征符號(hào)所具備的功能,與藏文明中喇嘛(活佛)的角色頗為類似。喇嘛之前,則是贊普。

江大橋-150x150.jpg)

志-150x150.jpg)

-150x150.jpg)