陶慶梅

2017年,當《戰狼2》帶著強烈的話題性超越了電影這一藝術載體,成為廣泛的社會熱點,我們發現,無論是以“民粹”批判它還是以“愛國”肯定它,無論以“模仿好萊塢”漠視它的創新還是以“荷爾蒙爆棚”贊賞它的精彩,在當前文藝既有的框架與視角內,我們都很難解釋這樣一部作品為什么在今天能夠有如此強大的生命力:為什么它能夠在市場運作中最終既能得到官方肯定,[1] 與此同時又能創紀錄地刷新中國電影票房?《戰狼2》帶來的問題其實并不是偶然的。這些年,當代文藝的熱點總是圍繞在網絡文學、IP、小鎮青年等等帶有綜合性的文藝現象或者文藝問題之上,這也說明,我們要理解當前文藝的復雜現象,必須超越文藝本體的視角,將文藝置于當代社會的變遷之中加以觀察。

市場與技術對文藝生產的重組

從現象層面上看,21世紀以來中國文藝的一個引爆點在于網絡文學對于傳統文學的沖擊。[2] 出現于20世紀末的網絡文學,從它最開始的自發狀態到在網絡公司的介入之下,快速進入到商業化的軌道之上,它以令人驚訝的速度與方式野蠻生長。而當“網絡文學”以“網絡”這一媒介理直氣壯地為自己的“文學”命名的時候,過去以期刊、雜志、出版物為載體的“文學”,反而變得曖昧起來。如何區別以 “網絡”為自己清晰命名的文學?嚴肅文學、純文學??等等命名,似乎是帶著點無意識地以增加修飾語的方式將自己與“網絡文學”區隔開來。但是,相比于“網絡文學”盛氣凌人的進攻,以修飾語來保護自身,怎么都顯得是一種防守之勢。

看上去網絡文學的發生發展,是以網絡為載體的傳播媒介對印刷術這一傳統文學介質的侵蝕。但是,網絡文學并沒有完全停留在“文學”這樣一種藝術形式的范疇之內,隨著影視資本的介入,2010年前后,在IP開發的熱潮中,網絡文學迅速地在與新的媒介互動中,形成新的運作體系以及新的話語體系。我們看到,網絡文學介入到電影、電視、戲劇的生產中,不僅成為影視、戲劇作品的重要題材來源(所謂IP);而且,在影視、戲劇當中,越來越多的編劇、導演等也是從網絡文學“寫手”轉型而來。

顯然,網絡并不只是作為一種文化形式的承載介質影響到當代文藝的。因而,中國的網絡文學雖然從屬于當前世界網絡文學的一部分,但是,我們其實很難將網絡文學對于當代中國文藝的沖擊簡單地從“人的延伸”這一媒介理論的視角出發加以理解。它很難解釋的地方在于:當前網絡對于世界的影響幾乎是同步的,在某種意義上,中國的網絡并沒有特殊性(甚至被認為是更為封閉的),但為什么是在中國,網絡文學的興起對原來的主流文學領域產生如此深刻的沖擊;它也很難解釋,為什么是在中國,這樣一種媒介對于當下中國的文化現象的影響要遠遠超過其他國家。

因而,要理解網絡文學對于中國當代文藝發展產生的影響,不能僅僅看到網絡作為一種文藝媒介的存在方式改變了原有的文藝格局,[3] 還要看到網絡作為一種技術手段,它在當代社會中所起的作用,恰好與1990年代啟動的全面市場化改革的步伐重疊,由此對于21世紀的中國文化產生了深刻影響。

1990年代全面展開的市場化改革,是在整個國家層面重新塑造了全新的生產關系。隨著市場逐漸成為主導資源的配置方式,原來在計劃經濟體制之下、以蘇聯的文藝生產方式為基本模式形成的一整套文藝生產、流通、消費與評價的體系,逐漸被新的以市場為核心的文藝體制擠到了邊緣,一個新的文藝生態在1990年代中后期逐漸形成。簡單說來,這個新的文藝生態,是圍繞一個新的、面向城市市民以文化消費為主導的市場建立起來的;它以資本為紐帶、以盈利為目的,在原來的體系之外,重新整合創作主體(既有原來體制內的也有體制外的),在市場空間中開掘新的文藝創作方式,新的文藝發布、銷售渠道,并逐漸形成新的文藝風格。到21世紀初,我們就會發現,在原來的作家協會(文聯系統)、期刊、出版社等文學出版體系、在電影廠-發行機構-影院以及院團-劇場的文化體制結構之外,文學開辟了“書商-二渠道”的商業模式、戲劇從小劇場這樣的渠道突破,影視生產也涌現出了大量的民營生產、銷售機構等等。

隨著新的市場主體在資本的推動下逐漸重構原來的文學與文化生態格局,在這其中,不同的文藝形式因為形式的差異以及對于資本的依賴程度的不同,表現出的形態也就略有不同。對于文學作品這種“輕資產”的文藝形式來說,它不像影視、戲劇這樣對于(影)劇院、技術(器材、設備)、集體性人才等“重資產”依賴程度比較高的藝術形式,因而,它在市場化轉型中適應程度非常快。而作為一種技術的網絡,以它強大的滲透力,與市場重塑生產方式的能力結合,更容易激發沉淀在社會各個層面創作主體的力量,以更少受限制的網絡空間為平臺,展開新的文體、新的題材、新的內容、新的銷售方式的各種嘗試。與此同時,21世紀初,以互聯網技術為基礎展開的商業模式,成為中國重要的經濟增長點。資本大幅度地也更有意愿地向以網絡為載體的一切商業模式投入。這使得網絡文學在其成長期獲得巨量的資本投入,可能遠遠超越了影視、戲劇等其他藝術形式的增長速度。因而,網絡文學從1990年代末期異軍突起,在隨后的時代發展中某種程度上成為一種核心文化產品,為其他領域文化輸送生產力(IP以及創作者)也就并不奇怪。相比較起來,影視、戲劇由于對“重資產”依賴程度高,管理方式也較為嚴密,網絡技術對它們的影響也并不具有像文學那樣快速的效應,轉型比較緩慢。

不過,不同文藝形式發展的總趨向仍然是一致的。比如對于“重資產”依賴程度較高的戲劇,開始是從小劇場的領域以較低資本開始突破。2003年,“開心麻花”公司從電影“賀歲劇”獲得啟發,吸收由于擴招而難以再去院團體制尋找工作的廣大藝術院校畢業生,承租了需要轉型發展的北京海淀影劇院,以大學學生與中關村“IT”青年為基本受眾,以與“主流”戲劇完全不同的演劇風格,不斷擴展演出。它不僅在戲劇領域獨樹一幟,自2012年登錄央視春晚以來,將自身帶有城市特點的演劇風格帶入電視小品;2015年進軍電影領域,目前以每年出品一部電影的速度推出《夏洛特煩惱》、《驢得水》、《羞羞的鐵拳》三部電影。2017年國慶檔期推出的《羞羞的鐵拳》,上映29天票房突破21億。

顯然,官方推動的市場經濟變革以及作為一種技術的網絡不斷面對并創造新時代的消費群體,以新的生產方式激發新的創作資源。在這兩種力量的共同推動下,原來的文藝生產體系內的文藝創作、文藝風格在新的文化市場中迅速邊緣化,一種全新的大眾文藝在中國特色的文藝格局中破土而出。

重組的社會結構與錯綜的社會心理

市場機制與網絡技術對于文藝生產的影響并不只表現它以新的生產方式推動了大眾文藝的逐漸主流化——它之所以能逐漸主流化,也是因為市場機制與網絡技術深刻地介入到我們的現實生活之中,重組了我們當下的社會結構與生活方式,重塑了我們這個時代的社會情感。

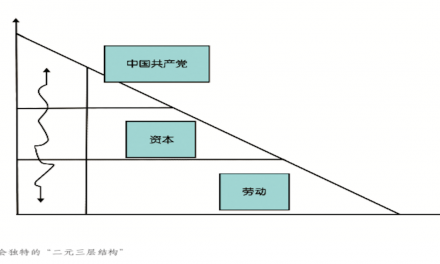

市場經濟與網絡技術的一個共同特點都是一方面打破舊的不平等,一方面創造新的不平等。市場經濟一方面在摧毀原來以計劃經濟為基本經濟運行方式、以單位制為基本結構關系的社會格局(這個格局顯然有其內部的不平等,這種不平等既存在于城鄉之間,也存在于體制內外等等);另一方面,它又在重塑一種新的不平等:它以資本、技術等各種生產要素,切入到原來計劃經濟形成的體制之中,在這個過程中,誰與資本、土地、新技術(知識)、權力等資源結合的好,誰就在市場結構體系的上下關系中處于“上”。當然,市場經濟雖然快速、兇悍地蠶食著原來體制“內與外”的差別,但在中國特色社會主義市場經濟條件下,這個體制內外的差別只是在變化,差別仍然存在。因而,體制的內與外和市場的上與下交錯在一起,讓整個中國的社會結構出現了復雜的局面。[4] 與此同時,市場經濟這種強有力的重塑社會結構的能力,與21世紀的網絡技術是同構的。我們看到,作為一種技術的網絡,通過全新的管道重新組接社會生產,一方面看似在拉平著原來的社會結構——無論是網絡寫手,還是淘寶店主,它同樣都給予這個社會在原來市場體制、官方體制之外的不同主體以平等的發展權;另一方面,它作為一種特殊的生產要素,又將所有與之不匹配的生產方式迅速邊緣化,并在加速這個社會的內在分化。

這個重新塑造中的社會結構在今天并沒有完全定型;而且這個社會結構在(體制)內與外、(階層)上與下的格局是犬牙交錯、互為參照的。在這個迅速變化的復雜社會結構中,從90年代以來,越來越多的人群是在原有的“單位”體制之外,在市場上求生存。他們中絕大多數人,都是在這個市場的殘酷競爭與體制、市場的糾結中成長起來的。而正是這些龐大的在市場與體制的夾縫中成長起來的一代又一代青年,成為我們文化的主要受眾。因而,一方面文藝的創作者越來越集中在原有的創作體制之外,另一方面,消費者——接受群體——也聚集在體制之外。“大眾文藝”有些自然地隨著這兩種力量的壯大成長成為文化的“主流”。

21世紀的中國社會,正在經歷一個快速變化而又紛繁復雜的變局。一方面,中國在21世紀迅速成長為世界第二大經濟體,國家實力與民族自信在全方位上升;另一方面,在社會財富普遍增加的基礎上,不平等的社會結構并沒有得以普遍改善。當一個社會的變化速度太快,而社會結構又處于極不穩定的階段,在這個快速變動而又紛繁復雜的社會中生活著的人們,他們的心理必然是相當復雜而又難以言說清楚的。每個個體的復雜心理,自然會通過文藝作品——大眾文藝的作品——傾瀉而出,呈現出一個社會的普遍心理。這種社會心理,也是因為折射的是快速變化的社會結構,我們的文藝批評與理論,很多時候都會在它面前喪失解釋的能力。

這樣一種狀態在當前的文藝創作中比比皆是。比如說2016年從網絡小說改編而來的電視劇《歡樂頌》。這部電視劇從一部并不那么紅的網絡小說改編而來,但卻在2016年引起全社會的關注。[5] 當然,在《歡樂頌》爆款般的高收視率背后也是各種批評。在主流官方媒體與學院批評中,《歡樂頌》赤裸裸呈現出的階級鴻溝以及毫無理由的階級調和成為批評的主要矛頭。確實,《歡樂頌》里的五位女主人公在“富二代、海歸-知識分子家庭背景在外企的打工女孩-市民家庭背景打工女孩”之間確實存在著清晰的鴻溝;而這部電視劇又很成功地用“姐妹情誼”來模糊掉階級身份的差異。但,在這種近乎現實主義的階級身份塑造與近乎浪漫主義的階級調和之間,我們不要忽視的是,它對于廣大在市場中生活的青年男女來說——尤其是青年女性,有著充分的現實意義以及復雜的情感認同。這種現實意義,首先就表現在《歡樂頌》在某種意義上是一部“外省”青年女性的生活指南。不要嘲笑淘寶上那些“XX同款”,那是非常多的年輕人在學習一種城市生活的方式——在《歡樂頌》里,這種生活方式的載體,不再是紐約巴黎也不再是東京漢城,而是上海這樣一個可感可觸的“真實”世界。其次,它以近乎“現實主義”方式描述的那些出生小城市普通市民家庭的孩子如樊勝美、邱盈盈在大城市的艱難生活,不憚于曝露在那些光鮮外表之下窘迫的境遇與無奈的情感——這窘迫與無奈屬于無數同她們一樣背井離鄉被中國社會的發展卷入其中的女孩子們的。她們是如此無奈,如此心酸,但還得在這里掙扎,因為這個城市還在給人夢想——這夢想如此現實,因為只有在這里還有著超越等級身份的上升通道。

這種最現實的情緒在大眾文藝作品中比比皆是。比如“開心麻花”2017年國慶檔的電影作品《羞羞的鐵拳》。這是一部從戲劇改編而來的電影作品,這也是一種土生土長的中國電影,還帶著點脫胎于東北城市文化的粗獷。對于做電影藝術的研究者來說,《羞羞的鐵拳》在電影語言上是乏善可陳的。但就是那種樸素的不能再樸素的電影語言,在那些被認為有些“惡搞”的電影風格背后,一而再再而三地表達的是這個城市里年輕人的“喪”感。所謂“喪感”,無非就是一種從低往上看社會的視角,是一種誰能比我更低賤的“往下認同”。這種往下的認同感,體現在劇中主人公可以在任何場合沒有障礙地為金錢妥協的心理邏輯,也體現為創作者找到的一種特殊的表現形式——他們成功地將那些在十字路口發小廣告的現實行為轉化為一種“當代武功”的表達方式。不同于以往武俠電影的高深莫測,這里所有的“武功”都是從最為實用的現實行為中轉化來的。而影片中那往下的認同之所以這么理直氣壯,是因為它在個人奮斗的套路之外,將個人不幸的原因清晰地指向體制不公——造成主人公“喪”的根源,是“體協”的在位領導。那劇場的爆笑聲,不正是因為電影有意無意地觸碰到社會情緒中對于“體制”的無名怨恨么?

重新認識21世紀中國的大眾文藝

不可否認,市場與技術兩把利器,在今天的中國成就的并非是經典藝術的黃金時代,而是大眾文化的輝煌。但不要小瞧了中國當代的大眾文化,它奠基于中國快速改變的面貌,奠基于中國13億受眾超大規模的消費群體,也奠基于古典中國的文化創造以及社會主義革命的文化基礎。現階段當然問題多多,但好像我們不能總簡單地以商業文化、消費文化將之一筆勾銷。

大眾文化總體來說是20世紀以來在文化大工業基礎上逐漸發展起來的。20世紀中后期,在英美學界興起的以文化研究為代表的學派,在某種意義上就是20世紀英美知識界、思想界直面資本主義文化大生產狀況的大眾文化而創造出的新的理論與方法。1990年代以來,隨著我們市場經濟推進產生的新文化現象逐步擴展,學界也開始大量引介文化研究的理論。這使得文化研究理論在總體上一直影響著——甚至是塑造了我們今天對待大眾文化的基本判斷。

但整體上來說,英美文化研究是以歐美成熟工業化體系、成熟市場經濟條件之下的文化生產、文化產品以及文化心理為研究對象的。首先,它并不太適合中國從計劃經濟邁入市場經濟的文化生產的特殊性;其次,英美大眾文化研究有一個相對清晰的參照系——精英文化。這個精英文化從歐洲貴族文化衍生而來,在資產階級革命之后成功地被中產階級接受、支持并發揚。雖然在網絡為代表的新技術沖擊之下,他們也不得不做出妥協,但總的來說,還是有著相對穩定的狀態。

21世紀的中國當代文藝,從社會生產語境中去看,它就是一種混合體系。1990年代全面市場化改革以來,在社會主義建設時期、以蘇聯為模式建立起來的一套文藝創作、生產、發行的制度體系仍然存在,市場經濟又催生出一套新的體系。這二者雖然有著各自不同的領域以及評價體系,但又并非水火不容。體制內的文藝生產會吸納體制外的資源,體制外的創作者也需要依附體制內的資源。

在這種混合中,最為清晰的是當下文藝生產中資本的混合——這里既有公有資本(含國有資產)也有國際資本以及民間資本。但在當前的社會結構中,即使是國家力圖通過公有資本實現自己的意圖,單獨依靠體制內的資源也難以做到。2017年“八一檔”的《建軍大業》是一部標準的“獻禮片”。但這部由電影局副局長親自推薦的“主旋律”電影,[6] 不也是“香港導演+小鮮肉+實力演員??”的一個復雜組合么?而且,在今天這樣一個混合體系中,同樣是在“八一檔”,這樣一部由電影局“主抓”的獻禮作品并沒有一炮打響,反而是吳京在體制外艱苦打造的《戰狼2》卻成為對于中國軍隊最好的獻禮。

顯然,不同資本背后的訴求是不一樣的;而資本的不同訴求,在我們獨特的市場結構以及社會結構中,其實現方式、途徑、有效與否以及為什么有效(或者無效),不正是我們今天理解文藝現象的路徑么?

此外,與大眾文化相對的精英文化在中國當下也是非常模糊的。

不同于歐美——尤其是歐洲——延續性較好的精英文化,當下的大眾文化的對立面也比較含混。社會主義建設時期以“革命文化”為基本目標,在某種意義上是對傳統以文人文化為代表的精英文化的一次背離。它力圖吸收蘇俄現代文化、消化中華古典文化,預期的是“古為今用洋為中用”的創造性轉化,希冀能夠創造出社會主義的“主流文化”。顯然這個文化形態的預期,是統合精英與大眾的雅俗共賞,而不只是延續傳統精英文化。革命文化在一定意義上當然取得了重要的成果,無論在文學、音樂、繪畫、電影、戲劇等等方面,都有其代表性作品,迄今仍然被傳誦。但客觀地去看,由“革命文化”轉化而來的“主流文藝”的創作是非常脆弱的。

首先我們要看到,革命文化本質上是一種現代性的文化,但這種現代性在那個特殊的歷史階段,主要是以蘇聯的文藝體制、文藝理論、文藝創作為指導。在理論上,蘇聯所繼承的俄羅斯“現實主義”文藝思想,經由蘇聯官方的理論發展也成為我們的某種指導理論。這種官方理論雖然不斷地“中國化”,但總的來說,它在與蘇式文藝體制結合的過程中,對中國的文藝創作形成了帶有教條性的約束。其次,革命文化所經歷的前后約三十年的發展時期,對一種文化與文藝形態來說,時間仍然太短,積淀還是不夠充分的。但可能更為重要的,革命文化在某些意義上有太強烈的意識形態色彩。在改革開放之后,隨著“階級斗爭”的政治話語逐漸淡出,隨著革命文化形態背后的意識形態逐漸被邊緣化,革命文化也就隨之沉淀在人們的記憶之中。雖然經常被喚醒,但并不是那么容易“重返”。

因而,某種意義上中國當代大眾文化是在意識形態的廢墟與主流文化坍塌的基礎上重新成長的。2000年以后在技術與體制變動中推動的文藝,是個面目特別模糊,價值觀非常雜亂的文藝形態。

要理解這么復雜的文藝形態,以精英文化的立場去批評——不管來自左翼來自自由主義,還是來自保守主義的批評,都是比較容易的。但既有的批評模式顯然無法清晰地介入到當前文化所呈現的內在脈絡之中。如果說我們迫切需要面對新的文化現象做出我們的理論建設,首先就要重新認識我們這個時代大眾文化構成的復雜內容。這樣一種在混合經濟形態中出現的作品,它混合著各種資本,混合著各種創作主體(勞動力),混合著各種現實情感、技術創新,也囫圇吞棗地吸收著古今中外一切有“賣點”的藝術表達樣式。因而,在這種大眾文藝中,我們可以看到一切大眾文藝的陳詞濫調與庸俗不堪,但是,在這其中,我們也同樣可以看到如同《戰狼2》所體現的文化特質,它借助好萊塢的敘述模式,卻可以容得下中國人的世界觀;它成長于商業環境中,卻觸發了當下中國人內心最寬廣的家國情懷。我們還可以看到:如同電視劇《瑯琊榜》所體現的,在一個“架空”歷史環境的故事中,它居然帶來了大眾認可的中國傳統美感;如同《大圣歸來》這樣的電影,它可以以動漫的形式借助傳統資源,創造出強烈的中國審美;還有《鋼的琴》,它可以如此直面1990年代的東北下崗工人問題,切入那一歷史階段的傷痛;而《士兵突擊》這樣的電視劇,還可以給年輕人重建一條通向信念的通道。

這種混合的狀態,或許是由于我們經歷的是人類歷史上幾乎從來沒有過的經驗。一次偉大的社會主義實踐遭遇挫折又重新啟程,一個古老的文明在近兩百年西方文化的打壓之下在今天重獲生機。在這樣一個如過山車般動蕩的社會變化中,是大眾文藝在安置著劇烈變化時代的社會情感,撫慰著、宣泄著在快速變動中難以清理的情感訴求。而這個成長于中國三十多年快速變化的社會語境中的大眾文藝,這個奠基于13億消費群體的大眾文化,雖然是在主流文化坍塌的基礎上重生,但它還是與過去的文化之間有著血脈聯系。這個新的在市場經濟中成長起來的文藝形態,能否在混合著各種利益關系的文化市場中,在技術飛速進步的時代,[7] 重建一個能夠包容革命文化記憶、傳統文化美感以及現代藝術技藝的真正的主流文藝形態?這其實正是這個時代給予當前文藝理論建設的重大挑戰。

(作者單位:中國社會科學院文學研究所)

注釋:

[1] 《光明日報評〈戰狼2〉:叫好又叫座,這才是主旋律影片的模樣》,載http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1755188.

[2]截至2016年底,中國網絡文學用戶規模達到3.33億,中國網絡文學市場規模已達90億元,產業規模自2012年起保持超過20%的年增長率。截至2016年底,中國網絡文學用戶規模達到3.33億,占網民總量的43.3%;其中,手機網絡文學用戶規模3.04億,占手機網民的42.8%。參見http://finance.sina.com.cn/roll/2017-07-03/doc-ifyhrttz2200109.shtml.

[3] 網絡文學作為一種媒介變革對于傳統文學的影響,會如同繪畫、戲劇在20世紀初遭遇影像技術帶來的沖擊一樣,在反彈中,重塑自身的文藝形態。

[4] 更為復雜的是,體制不平等的差異是顯性的,市場造成的不平等卻有可能是隱性的。在這種復雜社會結構中,社會矛盾極容易指向體制。借用這種社會情緒,也成為一些大眾文藝作品處理矛盾的一種方式。

[5] 《歡樂頌》在東方衛視和浙江衛視的總體表現優異,是近三年收視突出的都市劇作品。《歡樂頌》的網絡表現更好。Vlinkage統計八大視頻網站電視劇點擊量可以看到,《歡樂頌》以113億排名2016年開播的電視劇第1名,也是今年(2016)開播電視劇中,首部網絡點擊過100億的作品,參見http://www.tvtv.hk/archives/3605.html。

[6] 《張宏森發文寄語〈建軍大業〉:為主旋律正名》,載http://ent.sina.com.cn/m/c/2017-07-22/doc-ifyihrmf3157648.shtml.

[7] 我們不能高估技術進步帶來的正面效應,但也不要低估它對文化潛在的強大摧毀能力——如果所有的文化產品將來都在大數據的控制之下進行生產,我們的文化會變得何等乏味!