? 史家可?|?特約撰稿人

【導讀】2021年以來,一個本不起眼的詞語“破防了”,在中國網絡連連刷屏,成為流行語。這個原本表達網絡游戲中“防御被突破”的詞語,逐漸衍生出“激蕩的情感共鳴”的新語義,無論是在抗疫抗洪救災的場景下還是張桂梅校長將頭靠在江姐肩上的溫情時刻,“破防了”被年輕人用以表達與國家和民族命運相連的感同身受。然而近年來,網絡流行語的頻頻轉換,也引發了一些質疑,有關流行語破壞語言規則、恐將導致溝通障礙、影響文化品味等爭議也不時出現。

本文指出,流行語并非網絡時代的特有產物,但在網絡環境下,表達平臺激增,傳統話語生產和傳播的壟斷性明顯稀釋,更多人參與到公共話語的塑造中,形成了競相創意、萬眾創作的大眾文化新時代。隨著越來越多普通人特別是年輕一代參與到各種形式的圈層創作中來,一場關于大眾文化和公共情感的無聲劇變,為個人呈現所思所想、不斷融匯社會共識提供了豐富的可能性。“大浪淘沙式”的內容創作模式,也使公正有效的“同行評議”成為可能。在“被同好認可”的心理激勵下,無數普通人的潛力被激發出來,為個人如何理解社會、融入社會提供了思考的切入點。

作者認為,理解今天流行語的發生機理,為我們一窺當代青年及青年觀提供了窗口。在中國呼喚創新精神的今天,貼近觀察青年如何將自我表達與時代精神相融合,或許能掌握將不同群體“聚多為一”的密鑰。

本文為文化縱橫新媒體“青年觀察”專欄特稿,文章僅代表作者觀點,特此編發,供諸君思考。

▍造梗年代:“破防”與流行語的雙重命運

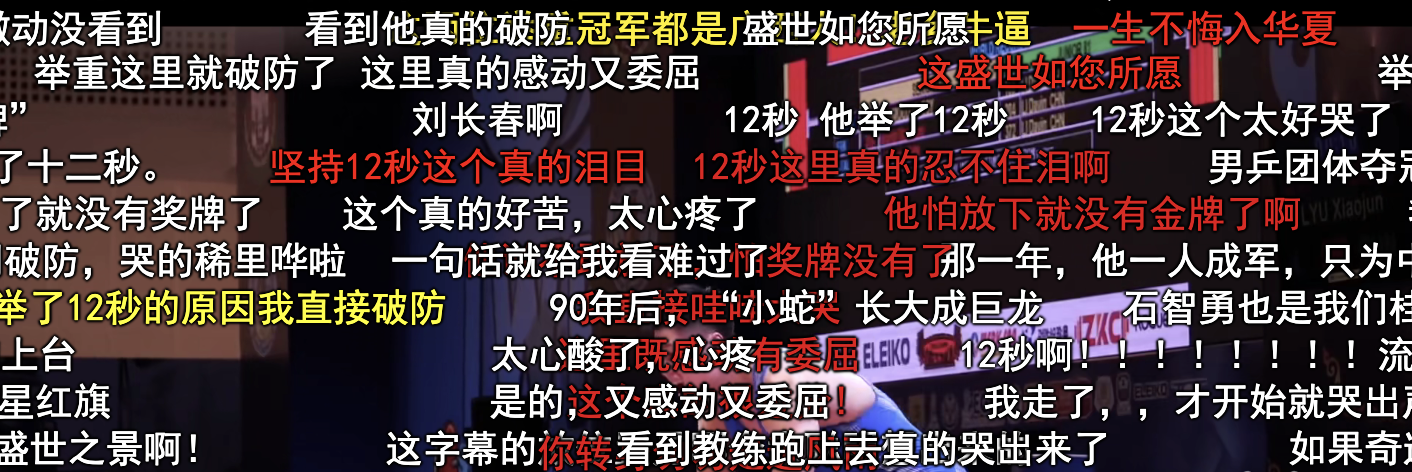

如果要問什么是觀察一個時代最直觀、最生動的窗口,非流行語莫屬。2021年以來,一個本不起眼的短句“讓人破防了”,在中國網絡連連刷屏。?“破防了”的本義是指網絡游戲中的“防御被突破”,但這一詞語在不同的網絡場景中,被年輕人反復轉化運用,逐漸衍生出“心理防線被突破”、“被感動到”、“有共鳴”等新語義。隨著語義的擴展,這個小眾詞語迅速走紅。從新華社、人民日報等官方媒體高頻引用,到各類自媒體爭相傳播,從網絡視頻上飛舞的彈幕,到網絡社區里涌動的討論,“破防了”是為數不多的獲得各方認可的新興流行語。

“破防了”一詞的走紅并不意外,它與以往許許多多流行語的生成邏輯,有著高度的相似性。事實上,進入21世紀以來,由各式各樣的“梗”為代表的流行語文化,構成網絡時代中國大眾文化特別是青年文化最為引領矚目的征象。盡管流行語作為一種語言現象,并不是什么新鮮事物——每個時代都有那個時代所特有的流行語;但在今天這樣一個大流動、加速化、高壓力的陌生人社會里,流行語變化之快、形式之多、語義之雜、共情之深,恐怕是前所未有的。造梗,已成為這個時代不可或缺的一部分。

(“破防了”成為一個廣受認可的新興流行語)

這種前所未有,決定了當代流行語的雙重命運:一方面,它成為國人特別是年輕人網絡表達和拉近交流的便捷工具,無形中起到了價值黏合、情感共振以及心理解壓的作用,因而受到大眾歡迎;另一方面,它也溢出了一些外部效應,尤其是一些過度轉換的形式和語義,也會帶來溝通和理解上的困擾,令人心生“失語癥”的不安。 一組頗為有趣的對比是,“破防了”因為語義簡明,并且觸碰了陌生人社會最微妙的一個問題——心理防線,最終被不同年齡層和圈子所接受,共情感十足;而另一個由中文短語“永遠的神”縮寫而來、被年輕人用來表達欽佩之意的網絡流行語“YYDS”,雖然同樣流行,卻讓一些不明所以者產生了一種“語言霸權”的反感,乃至對網絡流行語“病毒式”傳播可能導致年輕人語言匱乏、公共文化滑向粗俗的擔憂。特別是,當網絡視頻逐漸取代文字,成為社交信息傳播的重要媒介,有的青少年在使用書面語時,也呈現出視頻文字“口語化”的特質,諸如“干飯”、“扎心了”等等見諸作文。以至于有論者指出,年輕人雖然對網絡梗如數家珍,最該重修的卻是語文。

這種擔憂不無道理,不少流行語確實存在違背語言常規之感,有的不免粗俗,在使用上也比較隨性,不如書面語那么穩定。但從長時段看,流行語的產生和傳播,始終受到語言演化規律的制約,同時也折射出特定時期、特定社會的特點,這是為什么,很多流行語會被“收編”,最終融入書面語。有學者研究指出,流行語反映著人們的審美體驗和心理特征,體現了人們的語言創新能力,它們之所以流行,大多是因為其文化價值和文化含量比詞匯中的其他成分要豐富得多。 (夏中華,2010) 歸根到底,流行語的生命力,不在于會不會吸引眼球、是不是引人發笑,而在于能不能引起人情共鳴、有沒有創造出公共價值、能不能經歷時間沉淀。 (盛玉雷,2018)

而流行語的生命力本身,也凸顯了時代的開放性。 傳統紙媒時代,有限“版面”與無限表達欲之間的鴻溝難以填平,從事語詞收集、再加工和傳播的主要是專業人群,語詞的生產其實是社會權力結構的重要一環。而移動互聯網的普及在一定程度上改變了這一結構。隨著表達平臺激增,傳統話語生產和傳播的壟斷性明顯稀釋,大眾流行語的形成和傳播大多發生在傳統媒介之外,更多人參與到公共話語的塑造中來,即所謂的“話語權漂移”。就此而言,盡管今天的互聯網在輿論、資本和人心之間紛紛擾擾,卻依然保留了文化創造性發展的廣闊空間。如果我們把注意力從寬泛意義上的互聯網,轉移到各種不同的網絡圈層內部,會發現人們在相對同質化的社群中,仍能保留審美品味和文化自主性,而不僅僅是流于粗俗。一個值得注意的現象是,在彰顯獨特個性與追求群體認同的雙重因素影響下,不少年輕人絞盡腦汁地構思、挖掘獨屬于自我的差異化表達,競相創意、萬眾創作已成為網絡圈層內部交往的重要形式,但這一點往往為外界所忽視。

(年輕人的網絡表達在現實和情感之間來回穿梭)

▍萬眾創作:青年文化的一場無聲劇變

?

從話語權的稀釋與漂移,到競相創意、萬眾創作,這一歷史過程是如何發生的呢?又意味著什么?

遙想上世紀八十年代,“文學熱”、“詩歌熱”、“哲學熱”、“話劇熱”這些文化現象在青年群體之中此起彼落。大眾文化消費也迎來了“黃金期”,紙媒、影視、音樂成為影響語詞的主要媒介。北島的“卑鄙是卑鄙者的通行證,高尚是高尚者的墓志銘”,顧城的“黑夜給了我黑色的眼睛,我卻用它尋找光明”、海子的“面朝大海,春暖花開”,從先鋒性的詩歌轉變為廣為傳播的流行語。王朔的“新京味兒”小說也讓“過把癮”、“埋汰”、“擰巴”等口語化京腔傳遍全國。

九十年代起,“文學熱”退場,電視、電影等媒體日益普及化,成為流行語的載體。例如,電視劇《渴望》片頭曲中的“生活是一首歌”;情景劇《我愛我家》里賈父“我早就說過”、“搞什么搞嘛”的口頭禪;央視春晚上陳佩斯的“隊長,別開槍”,趙麗蓉的“我就是那飯托”,而趙本山團隊更是成為新一代“梗王”——“秋天的菠菜”、“薅羊毛”、“要啥自行車”等熱詞傳遍全國,深入人心。如今嵌入到漢語肌體中的不少詞語,都是過往年代中創造性使用語言的結果。

然而,這一時期的文化傳播主要是單向的,在由作者創作、同行評議、讀者反饋組成的傳媒三角中,基數最大的讀者幾乎在公共話語空間中隱身。此時的大眾文化背后,還是精英化的創作模式和集中化的傳播機制。

互聯網時代的表達,很大程度上改變了原有的機制和結構。盡管早期互聯網也是高度精英化導向,但隨著互聯網的全民普及和技術迭代,匿名的互聯網用戶開始取代身份明確的傳統作者,成為語詞的主要創作者。而不少作者也主動改變了行話式、精英化的表達方式,選擇以更加接地氣的方式進行創作,受到人民大眾的歡迎。因此,雖然網絡文化存在某些庸俗化的表象,但不可否認的是,互聯網減弱了傳統結構下作者的“自說自話”,為達成社會共識、反映個體的所思所想提供了豐富的可能性。

?

對于一些網絡圈層而言,虛擬身份注冊為個體自我表達提供了多種可能性和展示空間,一個賬戶代表一種個性、一種人設,與現實生活的自我產生一定距離,這也是個性和自由得以綻放的空間。尤其對“互聯網原住民”一代的青年群體來說,網絡生活和現實生活幾乎占據同等時間,擁有同等重要性,交流愿望和表達愿望都可以在網絡生活中實現。尤其是在基于興趣愛好的網絡圈層中,虛擬身份并不意味著虛假身份,而是一種角色扮演和自我期許。年輕人不是憑借現實中的身份、頭銜、地位來獲取支持和認同,而是通過虛擬身份的個性、能力與才藝展示,獲得圈內認可。在某種程度上,這是一種更高速、更及時也更有效的同行評議機制,即“同好者”的“點或踩”,追捧或無視。被同好者認可,成為這種創作機制中最重要的心理激勵。由此,大眾反饋與創作內容交互呈現,成為網絡空間獨特的文化景觀。

(部分得益于觀者源源不斷的填詞共創,一首古箏練習曲的播放量高達5000萬)

例如,在B站、A站等國內知名彈幕網站上,網絡圈層的集體創作已經展現出較高水準。像《金圣嘆評點<水滸>》、《脂硯齋重評石頭記》等明清小說的書評本,都深受追捧,彈幕評論區里的人設探討、捧哏逗哏、預言劇情等等,也被不少觀眾稱為“必看”。這不僅是因為獨處格子間里的上班族能在熱鬧的“劇場氛圍”中獲得不一樣的體驗,更因為跟評作詩、空耳填詞、彈幕動畫等與原作內容相輔相成、不斷翻新而樂趣橫生。這種共創文化的存在,不僅使原作內容保有旺盛的生命力,也讓普通觀眾的創作被更多人看到。比如《三國演義》中張飛直抒胸臆的“俺也一樣”,被年輕人笑稱為面對學霸的句句珠璣,自己卻才疏學淺的窘態;卡通形象“派大星”,則被剪輯成希望保留赤子之心、不迎合世俗、大智若愚的人物;而個性鮮明的唐僧師徒四人,則被演繹為絮絮叨叨的老板、“自來卷”的同事、熱衷享樂“摸魚”的后進分子以及默默無聞的打雜工……這些承載著童年回憶的影視劇再創作,獲得了近億人次觀看,被人們戲稱為“鎮站之寶”。

(形式多樣的劇集創作)

這些豐富多彩的呈現,并非“娛樂至上”一言所能蔽之。對于文化偏好相對嚴肅的觀眾來說,這些改編突出趣味性,可能與原作內涵不符,是沒有營養的“文化快餐”。但對喜愛的觀眾來說,衍生作品降解了作品本身的宏大命題,著力于日常生活的酸甜苦辣和嬉笑怒罵。改編的“親民化”,不僅突出了普通人的能動性,更為個人如何理解社會、融入社會提供了思考的切入點。

相比追求信息共享最大化,很多年輕人的首要目標是自我表達,并帶有收獲快樂、找尋同好的隱形訴求。正因為希望自我表達而不是迎合大眾,人們本真的、非社會化的一面得以袒露,各種興趣圈層也開始形成。這些在共同興趣和熱愛中生根發芽的小型創作,質量未必比專業人士的作品差。在高等教育普及和社會財富增長的有利條件下,不少參與者有時間空閑、有興趣支持、有知識儲備,中國網絡文化從面寬到流深的轉變,正在發生。

(例如在視頻彈幕平臺上,追求格律的網絡古典詩詞社群,與“人均朱廣權”的網絡段子手組,在網絡討論中采取完全不同的創意表達)

▍求異而共鳴:自我表達與時代精神的融合

當代年輕人選擇具有個人特點或圈層特色的、與傳統不同的表達模式,本質上是以在“求異”中實現自我認知。這種不以溝通為目的的個人化表達,卻因創作者與觀眾分享相似的成長經歷、面對共同的生活境遇,而無可避免地引發了情感共鳴。

數十年來,市場經濟的個體自由導致宏觀敘事與日常生活的斷裂。在改革開放春風中成長的年輕人,見證了中國崛起,對國家的未來充滿信心,但自己卻在精細分工和資本運作的雙重擠壓下變得無所適從,難以找到生活的意義。很多年輕人希望參與公共討論,以彌合價值感的斷裂。這種意愿的發生,不再局限于某個圈層,而是形成了跨圈層的討論,從而共同營造出兼收并蓄的話語場景。從“阿中哥哥”到“女排姑娘yyds”再到“公當國士世無雙”,年輕人正在用自己的語言,表達著共通的情感。而近年來網絡文化對國家、歷史及歷史人物的“萌化”演繹,則為缺乏過往歷史記憶的年輕人,提供了共情土壤。每個時代的年輕人都需要找到自己與歷史的關聯,在自身與更宏大主題和長遠目標之間,尋找相互連接的實現方式。

(戴建業教授詩詞課和《覺醒年代》的雙雙走紅,都在于喚起了共通的青年情感)

我們回溯和還原當代青年文化的變遷過程,可以更清晰地發現,網絡公共空間的話語多樣性表達,是我們這個時代區別于以往任何時代的一個鮮明特征。它給了每個人更多的表達和交流自由,使人的個性得到一定程度的伸展。當然,它也的確會帶來“泥沙俱下”的后果,其中一點,就是興趣愛好和文化符號一旦“跨圈”和泛濫,也會無形中造成對非愛好者的擠壓——就像人文學者經常抱怨“經濟學霸權主義”,“怎么哪哪都是你,煩不煩”。由此不難理解,為什么很多人開始懷念“純正語言”的時代,擔憂主流語言被舶來語“污染”。

只是語言的發展有其客觀規律,“純正語言”也是在廣為傳播、力求普遍理解的過程中逐步演化出來的,我們不得不承認,語言之變、文化之變是一種常態。因由社會分化而來的不同群體、不同階層、不同年齡的“理解障礙”,需要通過全社會的開放溝通來打破,而不僅僅是向年輕人“甩鍋”。在新的技術條件和社會條件下,我們可能難以回到過去的“純真年代”。當中國走到轉型升級、逆境新生的關鍵節點,需要全面發展創新經濟和建設創新社會時,更有必要意識到自主創造力、主觀能動性、個人興趣熱愛這些看起來“虛”,卻彌足珍貴的精神動機。所有人都多多少少需要學習和思考,如何在復雜多元的社會背景下促進不同群體的相互理解,如何更好地聚多而為一,在語言和文化領域更是如此。就像“破防了”能夠最終“出圈”成為眾人所好的流行語,恰恰體現了自我表達與時代精神的微妙融合。

參考文獻:

[1]夏中華:“關于流行語流行的基本理據的探討——基于近三十年漢語流行語的考察與分析”,載《語言文字應用》2010年第2期。

[2]盛玉雷:“人民時評:讓流行語成為正能量的載體”,載《人民日報》2018年6月6日第05版。

[3]程德興、葉子輝:“當代青年的職業身份定位、認同邏輯及其歷史比較——以網絡流行語為分析對象”,載《青年探索》2021年第6期。

[4]鐘健:“流行語的傳播生態與價值引領”,載《人民論壇》2019年第24期。

[5]李繼東、吳茜:“近五年網絡流行語的青年身份認同與話語實踐”,載《現代傳播(中國傳媒大學學報)》2020年第8期。

[6]李舒:“媒體應慎重使用網絡流行語”,載《中國廣播電視學刊》2018年第1期。

本文為文化縱橫新媒體“青年觀察”特稿, 文章僅代表 作者本人觀點,歡迎分享,媒體轉載請聯系本公眾號。