趙曉力

1947年,費孝通先生在《生育制度》中提出,雖然婚姻在時間上先于生育,但在邏輯上,生育卻先于婚姻,“婚姻的意義”,“是在確立雙系撫育”。(《鄉土中國·生育制度》)人類生物性的撫育只有母親也可以完成,但要把生物性的人培養成社會性的人,卻需要父母共同的參與,這就是雙系撫育。為了持久地維系雙系撫育,最好是生物上的父母結成社會性的夫妻。

費孝通的理論,雖然和“五四”以來對婚姻的浪漫主義想象格格不入,卻符合儒家對婚姻功能的理解:“昏禮者,將合二姓之好,上以事宗廟而下以繼后世也,故君子重之。”(《禮記·昏義》)

然而,比較起來,儒家對婚姻意義的理解比費孝通更為全面。在儒家看來,婚姻除了費孝通所強調的“種族綿延”、“社會繼替”的生物學、社會學功能,還有重要的“文化傳承”的作用。上事宗廟、下繼后世,除了生物學、社會學上的繼替意義,更重要是把一個有限的、必死的自我植入到一個生生不息的歷史文化的統緒中去。所以,儒家強調撫育不僅是物質性的“養”,更重要是文化性的“教”,所謂“養不教,父之過”(《三字經》);同樣,對于贍養,儒家的看法也是不光物質上要“養”,而且心理上要“敬”。“子游問孝,子曰:‘今之孝者,是謂能養。至于犬馬,皆能有養,不敬,何以別乎?’”

儒家看來,父母對子女的“養”或有終結之時,而父母對子女的“教”,卻不是到其成年就結束;(如《顏氏家訓·教子》中就說:“王大司馬母魏夫人,性甚嚴正;王在湓城時,為三千人將,年逾四十,少不如意,猶捶撻之,故能成其勛業。”)同樣,子女對父母的“養”,可能要從自己成年有能力時才開始,但子女對父母的“敬”,卻要從嬰孩時期就開始。“教婦初來,教兒嬰孩”;“父母威嚴而有慈,則子女畏慎而生孝矣。”(同上)父母和子女之間物質層面的“互養”,可能有階段性,但父母對子女的“教”,子女對父母的“敬”,卻終身不輟,甚至延續到父母死后。“生事愛敬,死事哀戚,生民之本盡矣,死生之義備矣,孝子之事親終矣。”(《孝經·喪親章第十八》)

儒家不光強調父母子女之間的“互養”,而且強調他們在倫理層面的互相成就,這就是“父慈子孝”。“慈父”成就“孝子”,“孝子”也成就“慈父”。由于強調倫理層面的“教”和“敬”,儒家家庭中子女的撫育期顯得格外漫長,父母的責任一直要延續到子女在生理上成年之后,而子女的贍養期也不是從父母失去勞動能力才開始。《弟子規》對孝的規范,從“父母呼、應勿緩”的兒童時期,一直到父母過世后的喪祭環節(“喪盡禮、祭盡誠”),實際貫穿一個人的一生。這就使父母子女關系超越了一般的生活共同體的意義,而進入到倫理共同體的范疇。這就是儒家家庭倫理常說的三至親之間的父慈子孝、夫義婦順,兄友弟恭。儒家并把家庭倫理共同體作為政治共同體的起點:“男女有別而后夫婦有義,夫婦有義而后父子有親,父子有親而后君臣有正。”(《禮記·昏義》)

1983年,費孝通先生進一步把中西家庭模式總結為西方的“接力模式”和中國的“反饋模式”(費孝通:《家庭結構變動中的老年贍養問題:再論中國家庭結構的變動》)。在接力模式下,上一代有撫育下一代的責任,下一代卻無贍養上一代的義務,一代代都只向下承擔責任,就像接力跑步一樣;而在反饋模式(又叫反哺模式)下,每一代在撫育下一代的同時,都承擔贍養上一代的義務。(一方面,反哺模式包括了“接力”,接力只不過是反哺的一個側面,另一方面,反哺又是為了更大的接力,這可以從中國家庭至今屢見不鮮的“隔代撫育”現象中看到。許許多多的中國人實際上是由爸爸媽媽、爺爺奶奶、姥姥姥爺共同撫育成長起來的。)顯然,接力模式并不符合儒家理想。接力模式下,父母子女結成的生活共同體,到子女成年就可以結束了,與此相應的代際倫理,并不必要貫穿人的一生。接力模式不否認“父慈”,但不要求“子孝”,但沒有“子孝”的“父慈”,其內容是否也會不一樣?

至于“反哺模式”,字面上看似乎只有“互養”這一層面。儒家經典《孝經》對天子、諸侯、卿大夫、士、庶人等處于不同地位的人的“孝”提出了不同的要求,其中對庶人之孝的要求最低:“用天之道,分地之利,謹身節用,以養父母,此庶人之孝也。”也就是“能養”就可以了;但對“士”的要求就高了:“資於事父以事母,而愛同。資於事父以事君,而敬同。故母取其愛,而君取其敬,兼之者父也。”即對父要“敬”、“愛”。“士之孝”不言“能養”,大概是因為士以上,對父母的養不在話下。前引《論語》“子游問孝”條,似乎也可以看作是對“士之孝”的要求。但秦漢以下的中國形成了“編戶齊民”的社會,匹夫匹婦的孝也不限于“能養”。費孝通先生的“反哺模式”概念雖似乎偏重“能養”這一層面,但并不否認“敬愛”。

很多人認為,費孝通所說的“反哺模式”,只在傳統社會或農業社會存在,隨著中國的工業化、城市化和現代化,“反哺模式”將讓位于西方式的“接力模式”。比如,1993年,李銀河等人寫道,反哺模式和接力模式并不是中西差別,而是傳統與現代的差別:

西方社會并非全無反哺關系,在他們的社會處于無貨幣經濟即農民經濟的階段之時,這種反哺關系也是存在的。只是到了工業化的現代社會,反哺關系才為接力關系所取代。這一取代過程也將會或者說正在我們這個處于工業化和都市化過程中的地道東方國家中出現。因此,反哺關系與接力關系這二者之間的區別,應當說并不是中西方文化的區別,而是農業文化與現代工業文化之間的區別。(李銀河、陳俊杰:《個人本位、家本位與生育觀念》,《社會學研究》,1993年第2期)

李銀河對西方歷史的描述是否準確我們暫且不管,她對中國社會的預測準確嗎?費孝通關于中西家庭模式的總結是否還有實證基礎?

從國家統計局網站得到的1964~2010年五次全國人口普查的城鄉人口比例數據,和人口中文盲半文盲的比例數據,1980年代后我國的城鎮化開始加速,1982~1990年期間城鎮人口比例8年增加了不到6個百分點,1990~2000年城鎮人口比例則平均每年增加1個百分點,2000~2010年平均每年增加1.3個百分點。按照這個速度,城鎮人口在2011年超過全部人口的一半應該沒有懸念。從另外一個衡量社會現代化程度的指標——文盲半文盲的比例看,從1982年的22.81%的人口屬于文盲半文盲,到2010年這個比例下降到4.08%,也可以看出近30年來中國社會現代化的速度之快。

在如此快的城市化、現代化過程中,中國的家庭模式是否也發生了相應的變化?

我們先從家庭結構方面看。王躍生計算得出了1982、1990、2000年三次全國人口普查中不同類型家庭的比例。三代以上直系家庭同時承擔撫養和贍養職能,可以作為反哺模式的指示器;核心家庭中的父母子女家庭承擔撫養職能,夫妻家庭則既不承擔撫養職能也不承擔贍養職能。如果在此期間中國家庭有任何值得注意的從反哺到接力的模式轉變,那么統計數據上應該表現為三代以上直系家庭的減少和核心家庭、夫妻家庭的增加。

然而,從表1可以看出,從1982到2000年,中國直系家庭尤其是三代直系家庭的比例高度穩定:1982年是16.63%,1990年是16.65%,2000年又回到了16.63%。

核心家庭的主力即父母子女家庭的比例從1982年到1990年,先是有5個百分點的增加,似乎符合走向接力模式的預測;但從1990年到2000年,反倒有10個百分點的下降,又馬上打破了這一預測。

另外,夫妻家庭(一對夫婦組成的家庭)的比例從1982年到2000年有較大幅度增加,尤其是1990~2000年增幅驚人。這些夫妻家庭是否都是自愿不育的家庭?如果這是真的,那么倒也符合中國家庭背離反哺模式的預測——失去“養兒(女)防老”的激勵后,一個原來奉行反哺模式的社會,也許并不是走向接力模式,而是直接選擇不育。

然而,仔細檢查數據之后發現,夫妻家庭戶主年齡集中在45~69歲年齡段,而非育齡段。這表明,夫妻家庭的大量增加,并不代表不育夫妻的數量大量增加,而是獨生子女政策的滯后效應。1970年代后期以后,計劃生育政策均趨于嚴厲,尤其是城鎮出生的獨生子女增多,據計算,1976~1980年出生的獨生子女城鎮已超過1/4(其中男性31.55%,女性26.55),1980年以后已超過半數。(楊書章、郭震威:《中國獨生子女現狀及其對未來人口發展的影響》,《市場與人口分析》,2000年第4期。 1976~1980年農村出生的獨生子女依然較少,男4.74%,女2.00%。)到2000年這些獨生子女外出求學、工作,或者結婚成家離開父母家庭,造成身邊無子女的夫妻家庭增多。也就是說,1990~2000年夫妻家庭比例增加了6個百分點,和同一時期父母子女家庭的比例減少了10個百分點,這一增一減的原因可能都是獨生子女離家造成的:獨生子女離家,在人口統計上,立即就體現為父母子女家庭的減少和夫妻家庭的增加。(王躍生:《當代中國家庭結構變動分析》,《中國社會科學》, 2006年第1期)

至于表1中的缺損核心家庭(父母一方與子女組成的家庭),1982年的比例較高,到2000年下降一半多,也不表明1982年中國的單親家庭比2000年還多。這里的數據變化,主要是由于戶籍政策的松緊造成的。1980年代的戶籍政策仍然很嚴,父親是城市戶口、母親是農村戶口的,子女隨母親是農村戶口,在戶籍登記和人口統計上呈現單親家庭的假象,其實這種家庭應該算作父母子女家庭。到2000年戶籍政策已經放寬,這里面的假單親家庭自然也就減少了。(同上)

了解了數據增減的內情,我們發現,看中國家庭模式是否有變,看核心家庭的合計數據比較有意義。全部核心家庭的比例,從1982年的71.98%增加到1990年的73.80%,增幅并不大,也很難說是由直系家庭解體形成的;其后又降低到2000年68.15%。這里面的增減,都和中國家庭走向接力模式的預測不符。

那么,費孝通對中西家庭模式的總結是否仍然成立?由于還看不到2010年人口普查的數據,以下我們暫且用王躍生根據2000年全國人口普查數據(1%抽樣)計算得到的全國家庭結構數據與美國人口普查局網站上2000年人口普查得到的家庭結構數據(http://www.census.gov/prod/2001pubs/c2kbr01-8.pdf)相比,可以看出,中美兩國核心家庭都是主流;中國核心家庭的比例比美國高10個百分點左右,中國是60.18%,美國是51.7%。核心家庭都承擔撫養職能,這點中美并沒有大的差別。差別主要體現在其他方面。

第一,2000年,中國的多代家庭(包括直系家庭和復合家庭)的比例高達22.29%,而美國的多代家庭只占 3.17 % ,“即使如此少的多代家庭也主要限于新移民集中、住房短缺和有高比例婚外生育的地區 (如未婚母親帶著孩子與自己的父母住在一起)”。(同上)中國多代家庭的主力是三代直系家庭,占16.63%,如前所述,三代直系家庭的撫養和贍養職能同時在戶內完成,它的高比例是中國家庭“反哺模式”的直接體現。

第二,美國的缺損核心家庭即單親家庭的比例遠遠高于中國。美國2000年單親家庭的比例高達16.4%,而中國同年的單親家庭只有6.35%,美國的單親家庭比例比中國高約10個百分點。眾所周知,單親家庭,無論是母親做家長的單親家庭,還是父親做家長的單親家庭,都是撫育功能不完整的家庭。

第三,美國的單人家庭比例遠遠高于中國。美國2000年單人戶的比例高達25.8%,中國2000年單人家庭的比例是8.57%。有趣的是,美國人口統計局甚至不把這種類型稱為家庭,而稱為非家庭戶,即假定這些人并沒有進入家庭生活的意愿,而中國學者則仍然把這種類型稱為家庭。當然,不管是主觀上愿意當“光棍”,還是客觀上不得不當“光棍”,“光棍”都是無法履行家庭撫養、贍養職能的。

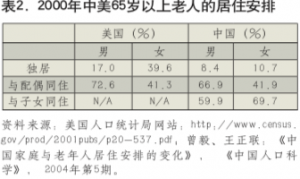

中美家庭結構的差別直接體現在老年人的居住安排上。表2反映了2000年中美兩國65歲以上老人的居住安排。除獨居以外,老人可能和配偶同住,也可能和子女同住,后兩種可以同時存在,也就是有一部分老人同時和配偶、子女住在一起。

我們先看一下和配偶同住的比例。美國男性老人與配偶同住的比例是72.6%,女性老人與配偶同住的比例是41.3%,這一點和中國的差別并不是很大,中國同一年的數據分別是66.9%(男性)和41.9%(女性)。

差別較大的是獨居的比例,2000年,美國65歲以上男性老人獨居的比例是17.0%,女性是39.6%,分別是中國的兩倍和四倍(中國的數字分別是8.4%和10.7%)。至于和子女同住的比例,中國男性老人是59.9%,女性老人的比例是69.7%。美國人口統計局沒有發布老人和子女同住的數字,無意中反映美國社會并不在意老人是否和子女同住。

表3是從1982~2000年全國人口普查抽樣數據中得到的中國65歲以上老人的居住安排數據。從表3中可以看出,中國老人的選擇安排按比例依次是:一、和配偶子女同住;二、和子女同住;三、和配偶同住;四、獨居。與配偶子女以外的其他人同住的比例極低。住養老院是最后的選擇。另外,從1982年到2000年,中國老人無論男女,與配偶同住的比例都有上升,與子女同住的比例都有下降。對這一變化可以有兩種解釋,一種是中國家庭的確在緩慢地向接力模式過渡,表現為夫妻軸的重要性上升,親子軸的重要性下降;另外一種是,隨著平均壽命的增加、生活水平的提高和醫療條件的改善,中國的老人推遲了和子女同住、完全靠子女養老的時間,而延長了夫妻相互扶養的時間。這種情況并不能算作向接力模式過渡的證據。筆者認為這兩種因素應該同時存在。

下面我們再看一下不與父母同住的核心家庭在承擔贍養職能方面的中美差異。根據邊馥琴和約翰·羅根1993 年在中國天津、上海通過隨機抽樣調查,以及1989年在美國紐約州奧本尼都會區訪問調查得到的數據(邊馥琴、約翰·羅根:《中美家庭代際關系比較研究》,《社會學研究》, 2001年第2期),中美子女與不同住的父母之間的互訪次數,在高頻率段(每天至少一次、幾乎每天一次)非常接近,中國有26%的子女與不同住的父母維持高頻率的互訪,美國有25%的子女與不同住的父母維持高頻率的互訪;但在中頻率段(每周一兩次、每月一兩次),中國的合計比例是65%,美國的合計比例是36%;更令人吃驚的是低頻率段,中國有9%的子女與不同住的父母之間很少或從不見面,而美國的比例高達39%,是中國的4倍。當然,很少或從不見面,不見得子女不以其他方式贍養老人,但很少或從不見面,不管是出于主觀原因還是客觀障礙,父母子女之間互相的精神撫慰都很難實現。如果我們把很少或從不見面當作兒女不贍養不同住父母的一個近似指標,那么美國家庭不履行贍養職能的比例大致是中國家庭的4倍。除此之外,其數據還可以看出,中國成年子女對不同住的父母的幫助,從做飯、洗衣、打掃衛生到干各種重活,其比例都遠遠高于美國的成年子女。

按照李銀河1993年的預測,如果中國家庭將從反哺模式走向接力模式,那首先發生這種轉變的將會是城市。15年后,李銀河主持了中國社會科學院社會學研究所2008年在廣州、杭州、鄭州、蘭州和哈爾濱五個城市市轄區進行的城市居民家庭調查,然而,被調查對象不論是行為上還是觀念上,都強烈符合反哺模式。這五個城市核心家庭和夫妻家庭自己照顧,或者出錢雇人照料夫妻雙方父母的比例,都占絕大多數;在蘭州,贊成“子女要孝敬父母”的人數比例高達99.3%。李銀河不無失望地發現:

從家庭內部的關系來看,雖然夫妻平等的程度已經越來越像西方的家庭,但從親子關系看,其哺育和反哺的關系依然與西方以個人主義為基調的家庭關系存在巨大差異。費孝通關于西方家庭的接力模式和中國家庭的反哺模式的概括仍然適用。(李銀河:《家庭結構與家庭關系的變遷——基于蘭州的調查分析》,《甘肅社會科學》,2011年第1期)

與此同時,她也放棄了十幾年前對計劃生育的指責,而寄希望于計劃生育幫助中國人從反哺模式走向接力模式,并將這種希望寄托于幾代人之后:

隨著現代化的進程和計劃生育政策的持續實施,中國城市居民的養老方式將發生重大改變,從子女贍養改變為靠自身和社會養老。這一改變將對中國城市的家庭文化產生巨大影響,或許在幾代人之后,將徹底改變傳統家庭的反哺模式,而與西方的接力模式趨同。到那時, 中國人也許將揚棄“不孝有三,無后為大”的傳統觀念,將會有在統計上值得關注的人群選擇不結婚、不生育的個人主義生活方式, 人們對于結婚和生育的重視程度將有所下降,整個中國城市社會生活將越來越遠離家族主義的色彩,而個人主義的色彩將越來越濃重, 最終改變整個家庭文化的基調。(李銀河、陳俊杰:《個人本位、家本位與生育觀念》)

獨生子女是否會拋棄中國家庭的反哺模式?我們看一下上海的情況。上海市市區早在 1950 年代末就已提倡“一對夫婦生育一個孩子”。到1976年,上海市全區包括郊區出生人口中有1/3是獨生子女,市區出生人口超過一半為獨生子女,達到55.4%。1980年全國推行計劃生育后,1981 年全市出生人口中的獨生子女比重一下子從上一年的接近一半達到超過2/3,1982年開始有超過80%的出生人口是獨生子女,1987年以后這個比例則超過85%。1976年出生的人口到2000年左右步入婚姻,如果李銀河的預測準確,則從2000年左右開始,在上海就可以觀察到拋棄反哺模式的現象。

反哺模式解體將體現在兩個方面上。一是子代不再贍養父母,二是親代不再在經濟、家務、情感上幫助子代,與此同時代際關系趨于冷漠。2001年的一項研究表明,上海夫妻家庭與不同住父母的往來依舊頻繁(表5)。但2009年的一項研究表明,盡管“父母對子女的義務在家庭領域內、在子女成年后還被有彈性地放大了。”但“子女對父母的回報義務卻被有彈性地縮小了。”(康嵐:《反饋模式的變遷:代差視野下的城市代際關系研究》,上海大學博士學位論文,第149頁,2009)親代對子代的經濟支持、育兒協助和家務支援還有增大的趨勢,而子代的贍養義務則越來越局限在親情領域。親代家本位意識依然居于主導地位。而子代的個人本位意識已經萌芽,雖然家本位意識對他們仍然有主導性的影響力。(同上,第91頁)

在賀雪峰調查過的鄂東英山農村,這種代際關系的不平衡——父母對子女有無盡的責任、而子女對父母只盡有限的義務的現象,被稱為“恩往下流”。(賀雪峰:《農村代際關系論:兼論代際關系的價值基礎》,《社會科學研究》, 2009年第5期)有學者將這總結為中國父母的“責任倫理”:

“責任倫理”,首先表現在老年人在與子女相處時責己嚴、待人寬的態度。對自己,他們永遠是高標準。年輕時,他們撫養子女是不計回報地付出,到老了,只要自己有能力,他們還是不計回報地付出。等到自己喪失了付出能力的時候,他們則把不要子女的付出或盡量減少子女的付出作為自己的付出。 這樣,“責任倫理”就自老一代有孩子時起,一直貫徹到他們離開這個世界。對每一代人來說都是這樣。其次,在城市家庭的養老方面,這種“責任倫理”表現為大多數老年人都是依靠自己的力量來解決自己生存必需的經濟來源的提供和日常生活照料這兩件大事。即使在改革之后由于社會保障體系處在改革和完善之中,給老年人的生活帶來了一些困難,他們也是采取量入為出、降低自己生活標準來實現自給。并且,對于城市家庭贍養必須具備的精神慰藉的問題,他們雖有這方面的需求,但是當子女不能完全滿足的時候,他們也采取了一種理解和寬容的態度,不會因此責備子女不孝順,而只是希望子女提供一個家庭養老所必需的親情環境。(楊善華: 《中國當代城市家庭變遷與家庭凝聚力》,《北京大學學報(哲學社會科學版)》,2011年第 2期)

這種趨勢不管是叫做父母的“責任倫理”,還是“恩往下流”,倘若一直走到完全取消子代的贍養義務和與之相應的心理愧疚感的地步,中國家庭模式當然就會轉變了。

由此看來,無論李銀河所希望的那個西方式的“個人主義”本位的社會是否可欲,中國家庭模式的走向的確掌握在中國這一代年輕子女,尤其是獨生子女的手上。家本位和個人本位兩種意識,將在他們身上展開拉鋸戰。與其他東亞國家和地區不同的是,中國目前的低生育率不僅有現代化因素,還有強大的政策因素,即很多人的生育意愿被現行獨生子女政策所抑制。獨生子女政策的確可能在中國家庭模式的變遷上發揮最大的作用。如果獨生子女一代對他們的父母只有贍養之心,但無贍養之力,再發展下去,無贍養之力的現狀將被徹底取消贍養之心的各種理由和暗示正當化,到那時,一個老無所養的社會就將來臨。

有人說,兒女不養,不是還有社會化養老嗎?其實說白了,所謂“社會化養老”就是靠別人的兒女來養老,而中國的獨生子女是同一代人,你想靠別人的兒女,別人還想靠你的兒女呢。如果全國都變成上海這樣,超過85%的出生人口是獨生子女的情況已持續20多年,靠誰呢?

在一個奉行“反哺”邏輯的社會里,如果鐵定老無所養,那養孩子的文化動力就將喪失很多,而養孩子的動力一旦失去,那結婚的動力也就隨之失去了。老無所養的下一步并不是從“反哺”走向“接力”,而是走向不育和不婚。一個家庭也好,一個民族也好,失去生養下一代的理由,也就可以開始準備后事了。

2011年最高法院《婚姻法》解釋三可以說是這種“準備后事”的末日心態的一個官方表達。“解釋三”第七條規定:“婚后由一方父母出資為子女購買的不動產,產權登記在出資人子女名下的,可按照婚姻法第十八條第(三)項的規定,視為只對自己子女一方的贈予,該不動產應認定為夫妻一方的個人財產。”最高法院的新聞發言人在解釋第七條的立法理由時說:“在實際生活中,父母出資為子女結婚購房往往傾注全部積蓄,一般也不會與子女簽署書面協議,如果離婚時一概將房屋認定為夫妻共同財產,勢必違背了父母為子女購房的初衷和意愿,實際上也侵害了出資購房父母的利益。”這一條據說來自上海的司法實踐。出資購房父母把房產牢牢控制在己方子女手中,而將子女的配偶排除在外的安排其實反映的是一種老無所養的恐懼,這種恐懼甚至已經超過了“無后為大”的恐懼。對養老來說,兒媳、女婿是不可靠的,只有兒女、房子才是可靠的;但一旦“老無所養”的恐懼超過“無后無大”的恐懼,合乎邏輯的推演將是:對養老來說,兒女也是不可靠的,還是房子最可靠。最高法院,準備好你們的下一個司法解釋!

但是,一個只承認房子可靠,卻否認家庭可靠的法律是自相矛盾的。因為房子之所以可靠,是因為它可以保值、升值,房子之所以能夠保值、升值,是因為還有很多人為了一家人住在一起,而鍥而不舍地追逐這些房子。如果我們否認了家庭的倫理價值,長遠看我們也否認了房子的經濟價值。還是房地產商最明白這一點,看看他們做的那些溫情脈脈的售房廣告就知道了。

2011年春節聯歡晚會上,農民工組合“旭日陽剛”唱出了這個民族不知魂歸何處的彷徨:

如果有一天我老無所依

請把我留在在那時光里

如果有一天我悄然離去

請把我埋在這春天里

那一天還有多遠?

(作者單位:清華大學法學院)